Servizio JooMag dismesso

Caro Lettore, cara Lettrice,

a partire da giugno 2022 la rivista Coelum Astronomia cesserà la collaborazione con JooMag. Gli arretrati in pdf saranno disponibili in maniera gratuita nella sezione “Archivio degli Arretrati” nella voce di menù “Rivista” del sito www.coelum.com link diretto https://www.coelum.com/coelum/

La visualizzazione dei pdf è gratuita previa registrazione alla Community come utente Supenova. Le indicazioni sono disponibili a questa pagina: https://www.coelum.com/entra-

Per qualsiasi informazione e chiarimento vi invitiamo a contattare lo Staff di Coelum

Grazie per aver scelto Coelum!

INAUGURAZIONE OSSERVATORIO COSMOGRAG – Gruppo Astrofili Galileo Galilei

COMUNICATO STAMPA

Indice dei contenuti

ll GrAG – Gruppo Astrofili Galileo Galilei di Tarquinia ha il piacere di annunciare l’inaugurazione dell’osservatorio astronomico CosmoGrAG, il 25 giugno 2022

Monte Romano (VT)

località Lasco di Picio (all’interno dell’area sociale)

Grazie al contributo di tutti i soci, a poco più di 7 anni dalla nascita dell’associazione, viene finalmente raggiunto quello che era l’obiettivo più ambizioso del gruppo: la messa in funzione dell’osservatorio sociale CosmoGrAG. Funzionale all’attività di ricerca scientifica amatoriale nel campo delle stelle variabili, supernovae, esopianeti ed asteroidi, permetterà all’associazione di dare il proprio contributo alla ricerca in quei settori dell’astronomia in cui il ruolo degli astrofili è fondamentale vista la necessità di un gran numero di osservazioni e una costanza che gli astronomi professionisti non sono in grado di garantire.

Il CosmoGrAG è un osservatorio totalmente automatizzato e remotizzato, alimentato, nel pieno rispetto dell’ambiente, dall’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico realizzato ormai 4 anni fa, è dotato di moderni sistemi ottici ed elettronici di acquisizione delle immagini astronomiche necessarie per l’attività di ricerca. La montatura equatoriale sorregge un telescopio Newton da 12 pollici con apertura focale F3, valorizzato da un modernissimo sistema di focheggiatura e da una altrettanto moderna camera monocromatica di ripresa.

Dopo decine di ore di lavoro necessarie per preparare la struttura, montare la cupola astronomica, preparare i sistemi elettronici e di cablaggio, montare e ottimizzare tutti i sistemi informatici, finalmente il frutto di tutto lo sforzo sta per essere ripagato: finalmente lo specchio del CosmoGrAG potrà raccogliere la luce di stelle e galassie lontane anni luce e l’associazione potrà dare il suo contributo per approfondire la conoscenza del cosmo, mettendo in opera i programmi osservativi predisposti dal gruppo di ricerca, già operativo e pronto a sfruttare tutte le potenzialità.

L’operatività dell’osservatorio, infatti, rappresenta la conclusione di un progetto portato avanti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista organizzativo, per poter poi sfruttarne le potenzialità; il gruppo di ricerca, operativo da oltre tre anni, ha iniziato ad operare con gli strumenti dei singoli soci, compiendo già diverse scoperte in materia di stelle variabili

Un esempio: “IL GRUPPO ASTROFILI GALILEO GALILEI SCOPRE LA SUA PRIMA STELLA VARIABILE. ECCO A VOI GRAGVAR001”

in modo da acquisire l’esperienza necessaria per sfruttare al meglio lo strumento sociale e portare a termine i programmi osservativi già decisi e programmati.

Costruito con l’esclusivo apporto economico e tecnico dei soli soci, la sua messa in funzione dimostra, ancora una volta, le potenzialità dell’associazione: con la messa in funzione dell’Osservatorio, il Gruppo Astrofili Galileo Galilei prosegue nel suo percorso di rafforzamento del suo ruolo di primo piano, acquisito con anni di impegno e successo in materia di divulgazione e lotta all’inquinamento luminoso, nel settore dell’astronomia amatoriale nel Lazio, candidandosi a diventarne protagonista anche ben oltre i confini regionali.

il 25 Giugno, a partire dalla 10:30 saremo davvero lieti di condividere il nostro entusiasmo, la nostra emozione e la nostra felicità con tutti coloro che vorranno partecipare alla nostra festa; non mancherà l’opportunità di osservare il sole in sicurezza con gli strumenti messi a disposizione dei soci e la possibilità, per chi vorrà, di conoscere le caratteristiche tecniche dell’osservatorio.

Il programma prevede l’inizio delle osservazioni solari alle 10:30 e i saluti con i presenti a partire dalle 11:00; alle 11:30 il cosmoGrAG sarà attivato e la messa in funzione salutata dal brindisi con tutti i presenti.

Come sempre la partecipazione è del tutto gratuita ed è richiesta la sola prenotazione tramite il pulsante “Registrati Ora” presente nella pagina di presentazione dell’evento: https://www.grag.org/inaugurazione-osservatorio-astronomico-sociale-cosmograg-il-25-giugno-2022-alle-10-30/

per maggiori info: info@grag.org o www.grag.org

Coelum Astronomia 256 2022 Digitale

Abbonati per continuare a leggere

I contenuti che stai cercando di visualizzare sono riservati agli abbonati.

Con l’abbonamento a Coelum Astronomia hai accesso completo agli articoli,

alle interviste esclusive, ai report dagli eventi, agli approfondimenti scientifici

e a tutto l’archivio digitale della rivista.

Non perderti i contenuti riservati:

Abbonati ora e continua a leggere.

Se sei già abbonato Accedi

AGGIORNAMENTI su MaCoMP_V1 – la stella variabile scoperta dal Gruppo Astrofili Palidoro

COMUNICATO STAMPA

a cura di Giuseppe Conzo – presidente Gruppo Astrofili Palidoro

Individuata la causa della variazione di luminosità della stella MaCoMP_V1, scoperta dagli astrofili di Palidoro a gennaio 2022

Ne abbiamo già parlato qui

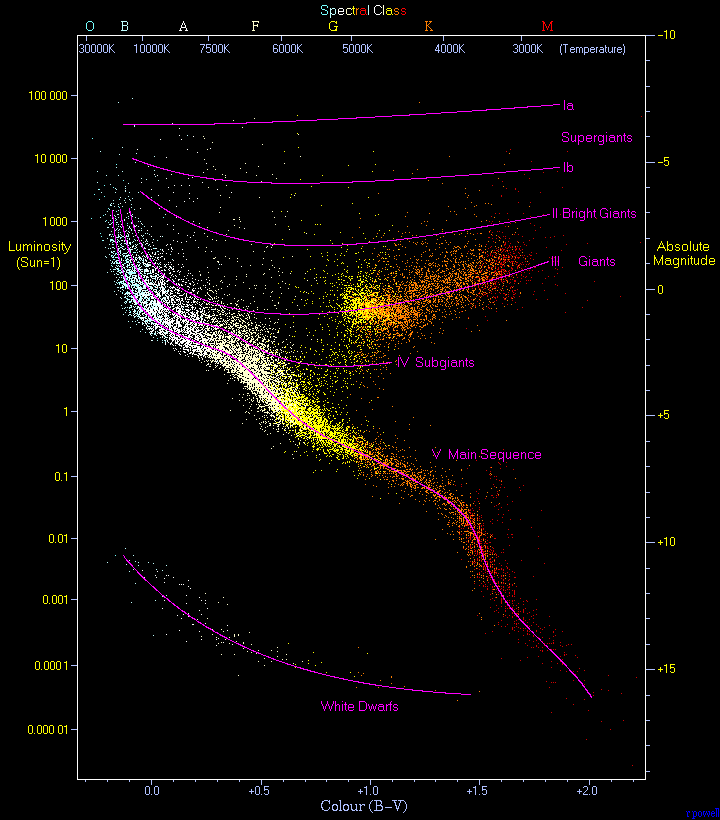

Lo studio pubblicato su Open European Journal on Variable Stars (OEJV) affronta un’analisi sulle principali caratteristiche definendo MaCoMP_V1 una gigante rossa 40 volte il nostro Sole e distante da noi quasi 23 mila anni luce.

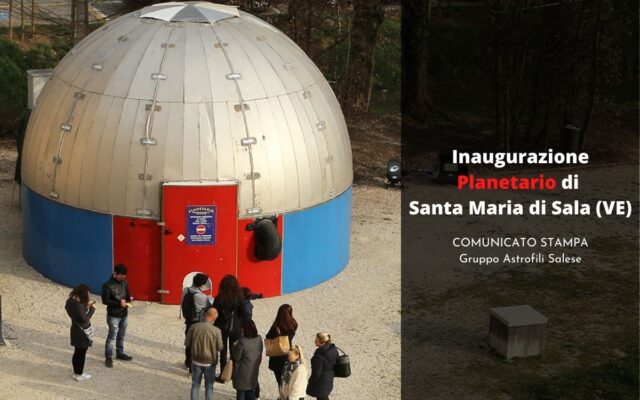

Inaugurazione Planetario di Santa Maria di Sala (VE) – GRUPPO ASTROFILI SALESE

COMUNICATO STAMPA del Gruppo Astrofili Salese

Indice dei contenuti

Evento collaterale alla 23^ Mostra di Astronomia e Astronautica

Inaugurazione del Planetario di Santa Maria di Sala

Nel contesto della Mostra di Astronomia e Astronautica il Gruppo Astrofili Salese “G. Galilei” inaugura il nuovo Planetario cittadino, con una cerimonia prevista per il giorno Sabato 28 Maggio alle ore 10.30 presso l’Osservatorio Astronomico di Santa Maria di Sala in via Ferraris 1.

«È un evento importante per il nostro gruppo, per il quale abbiamo lavorato molto, e una grande opportunità offerta a tutta la collettività, di Santa Maria di Sala e di tutta Città Metropolitana, che con questa struttura fissa avrà la possibilità di studiare ed osservare le stelle e le costellazioni in ogni momento dell’anno e con qualsiasi condizione atmosferica».

Lo ha detto Tino Testolina, presidente del Gruppo Astrofili Salese “G. Galilei”, a pochi giorni dal taglio del nastro del nuovo Planetario di Santa Maria di Sala.

L’inaugurazione costituisce un evento collaterale alla 23^ Mostra di Astronomia e Astronautica, in corso fino a Domenica 29 Maggio a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala.

NE ABBIAMO PARLATO QUI

Si tratta di un Planetario ottico di 6 metri di diametro, della capienza di circa 30 persone, che può riprodurre fino a 3200 stelle. Nelle intenzioni dell’associazione questo strumento tecnologico dovrà aiutare il pubblico, guidato dai soci del Gruppo Astrofili Salese, a comprendere ed interpretare i fenomeni astronomici, concedendo uno sguardo unico sulle bellezze del creato.

Durante l’inaugurazione interverranno il Prof. Cesare Barbieri dell’Università di Padova, il Dott. Roberto Ragazzoni direttore INAF di Padova, Don Alessandro Omizzolo membro dello staff della Specola Vaticana, autorità civili e religiose.

Visita il sito www.astrosalese.it per maggiori info

Raccolta Completa Paolo Campaner

Indice dei contenuti

Ringraziamo ancora Fabio Briganti per il bellissimo articolo in ricordo dell’amico Paolo Campaner. Qui la raccolta di scoperte e foto di Paolo (in copertina: la cena in compagnia di Fabio Briganti).

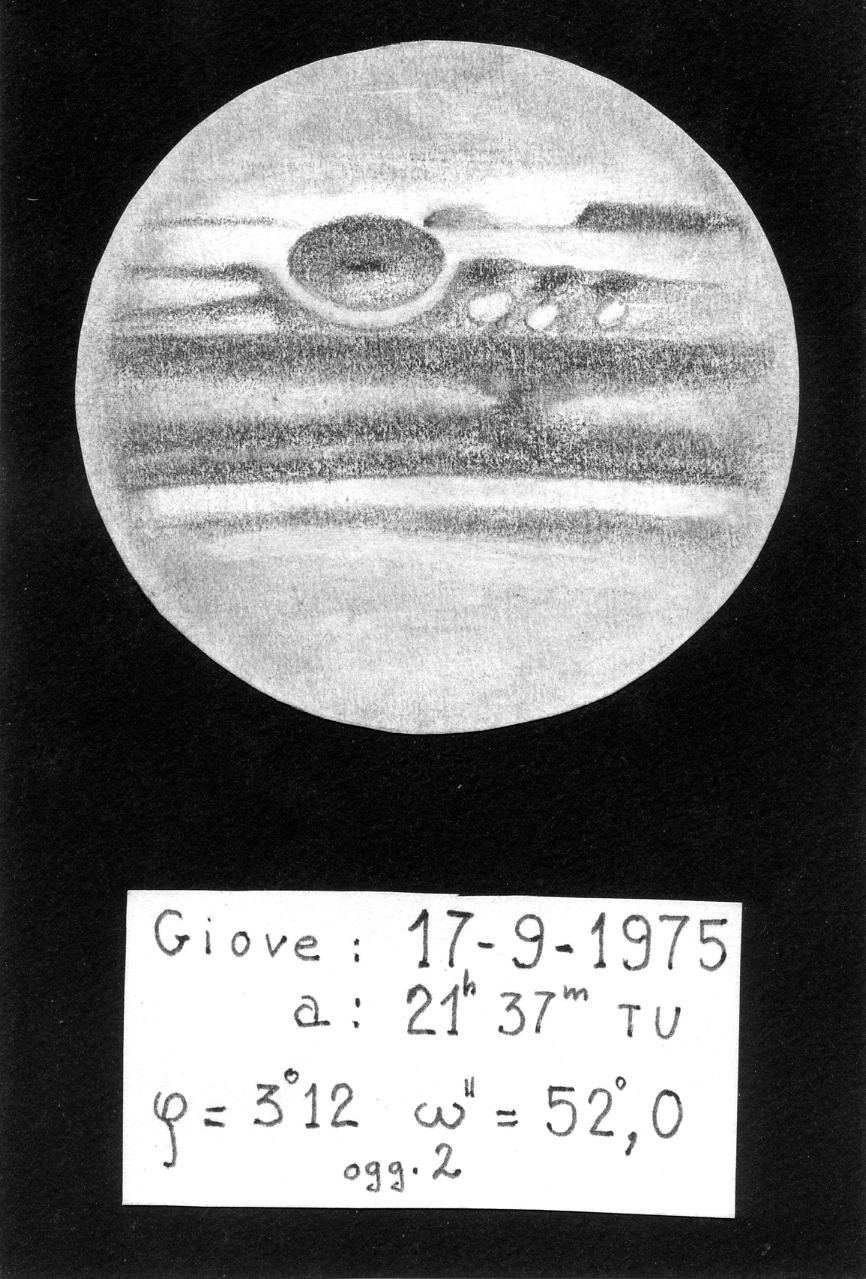

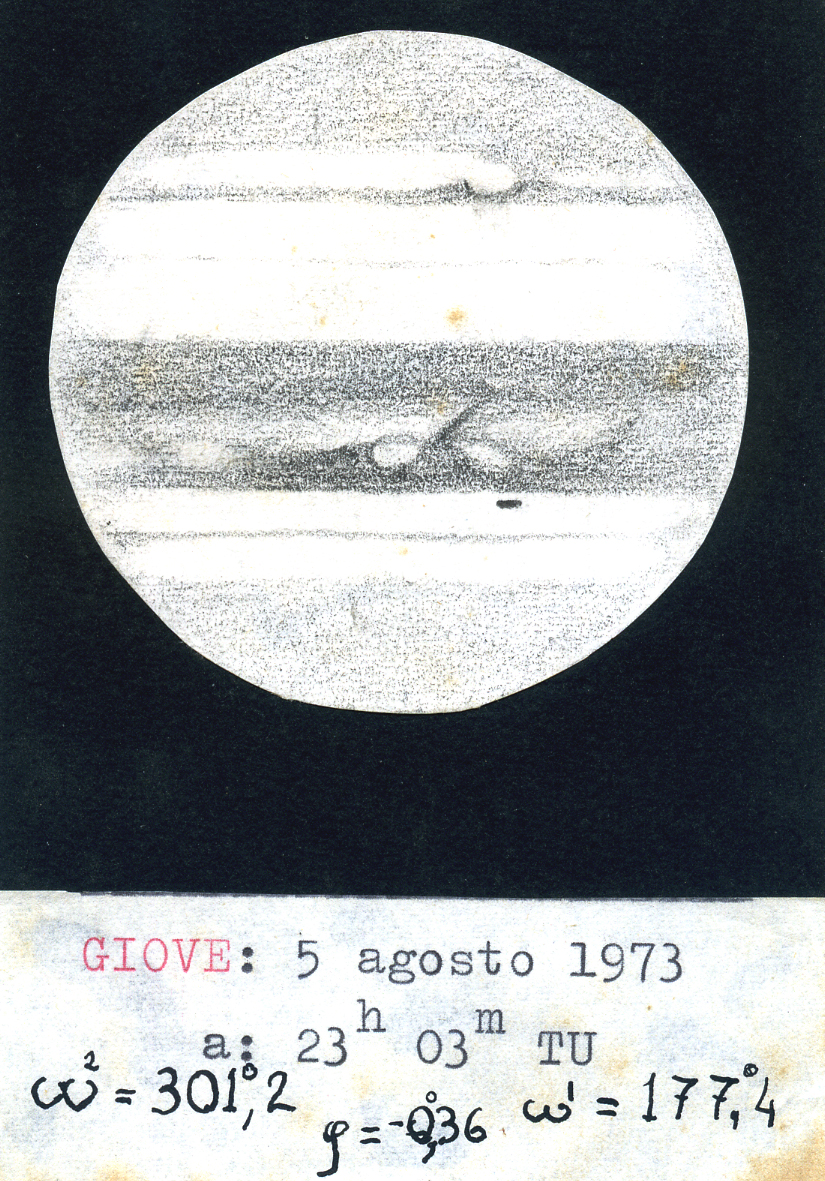

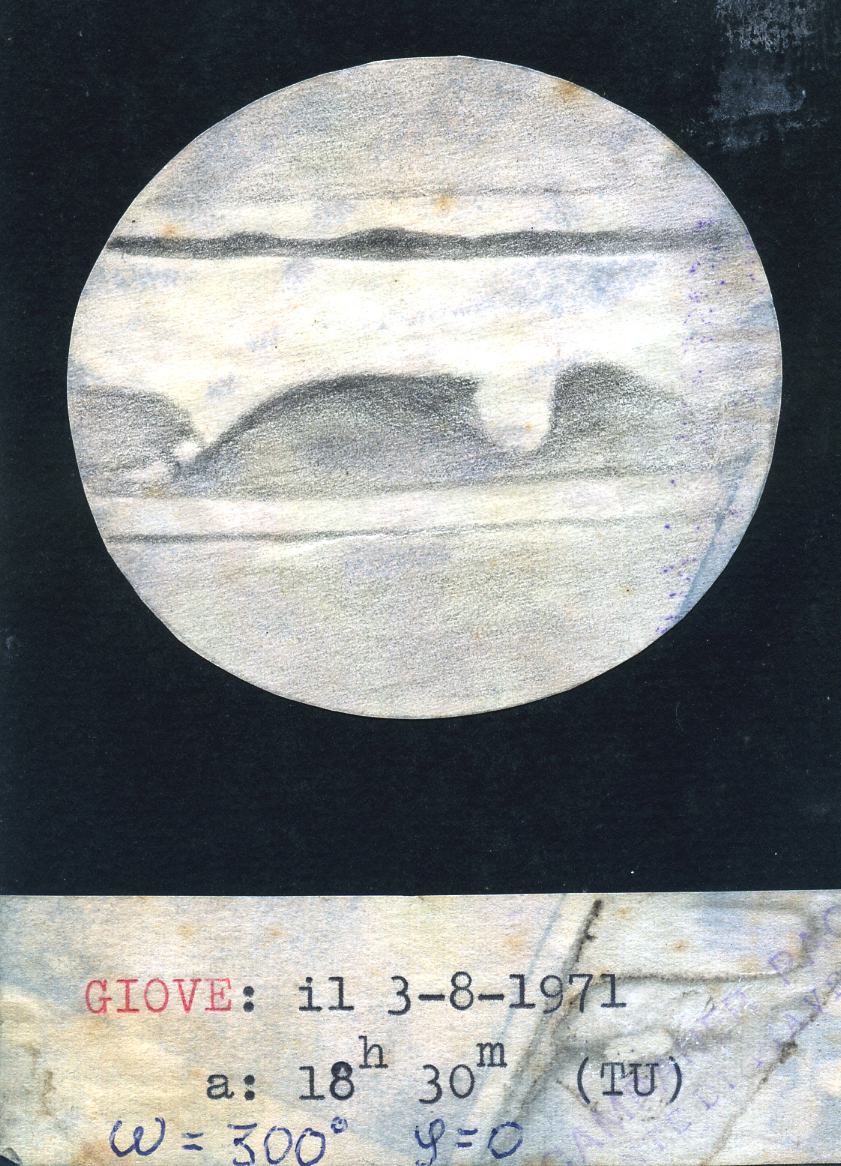

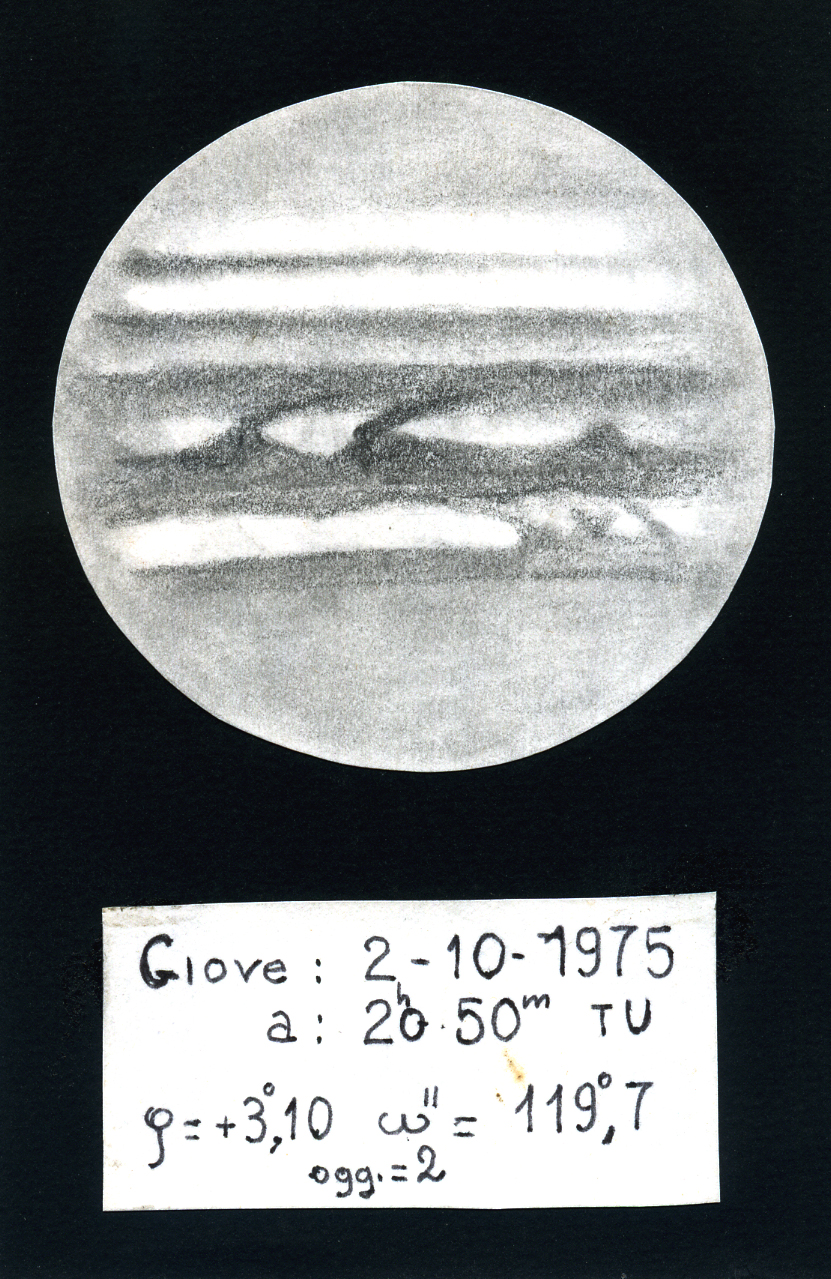

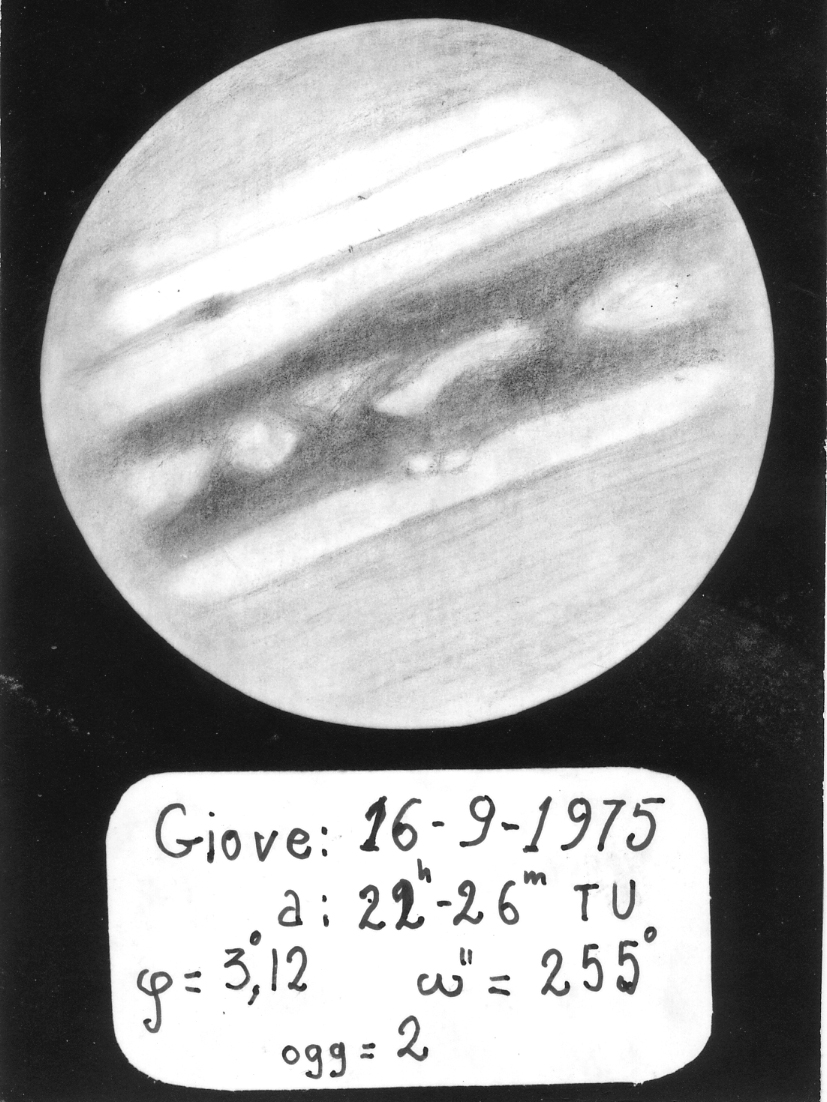

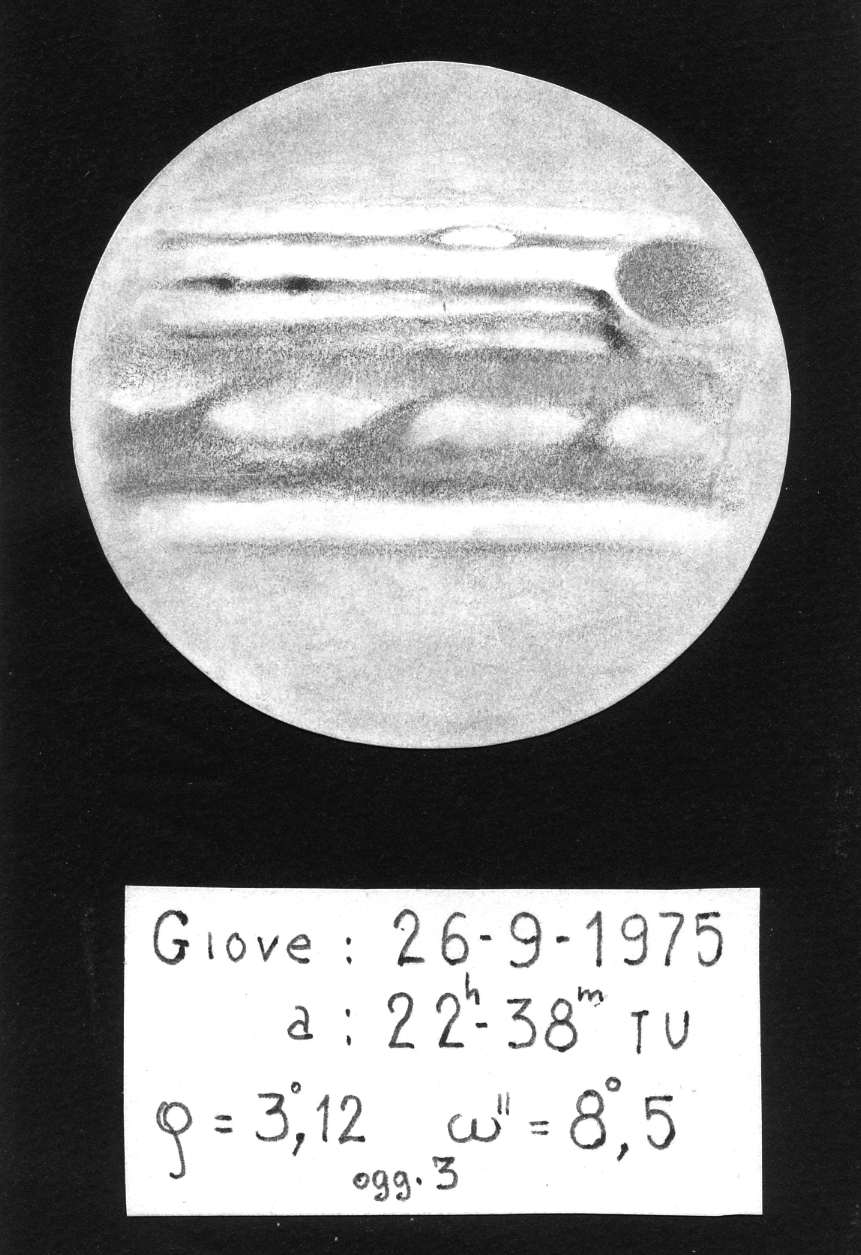

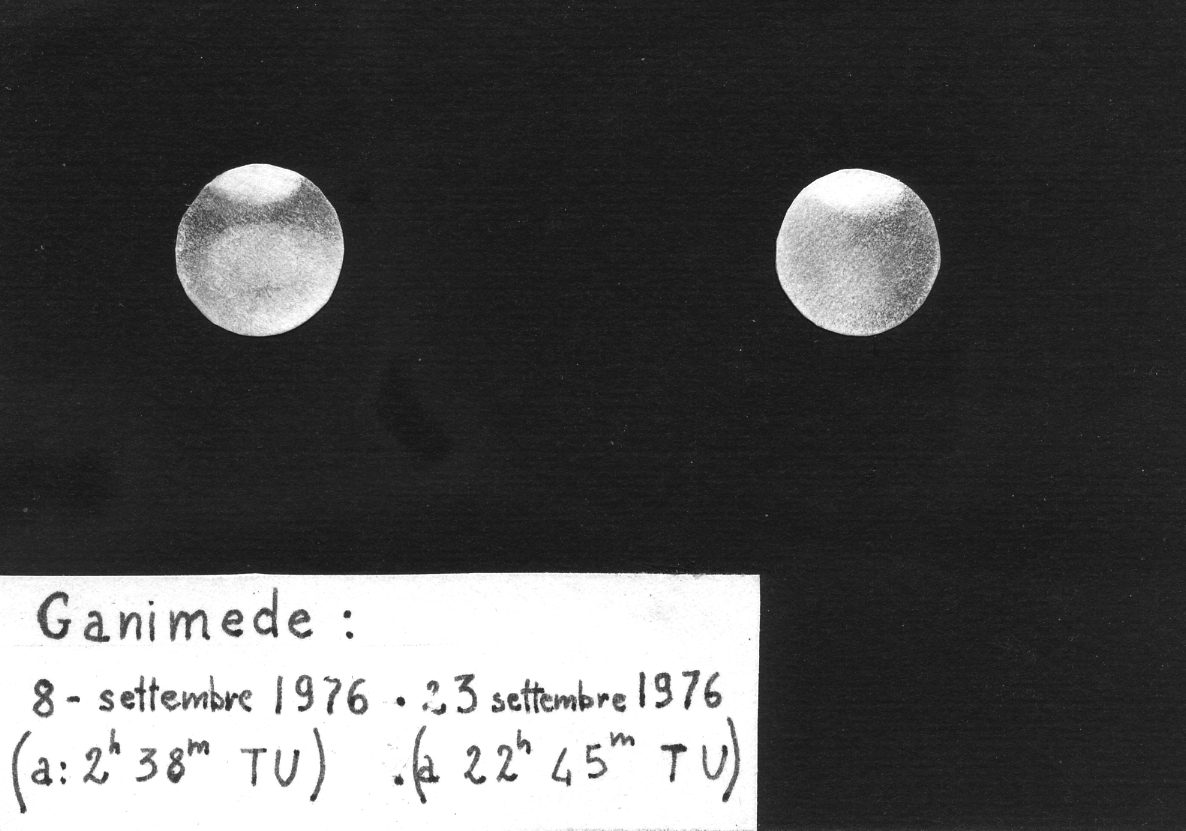

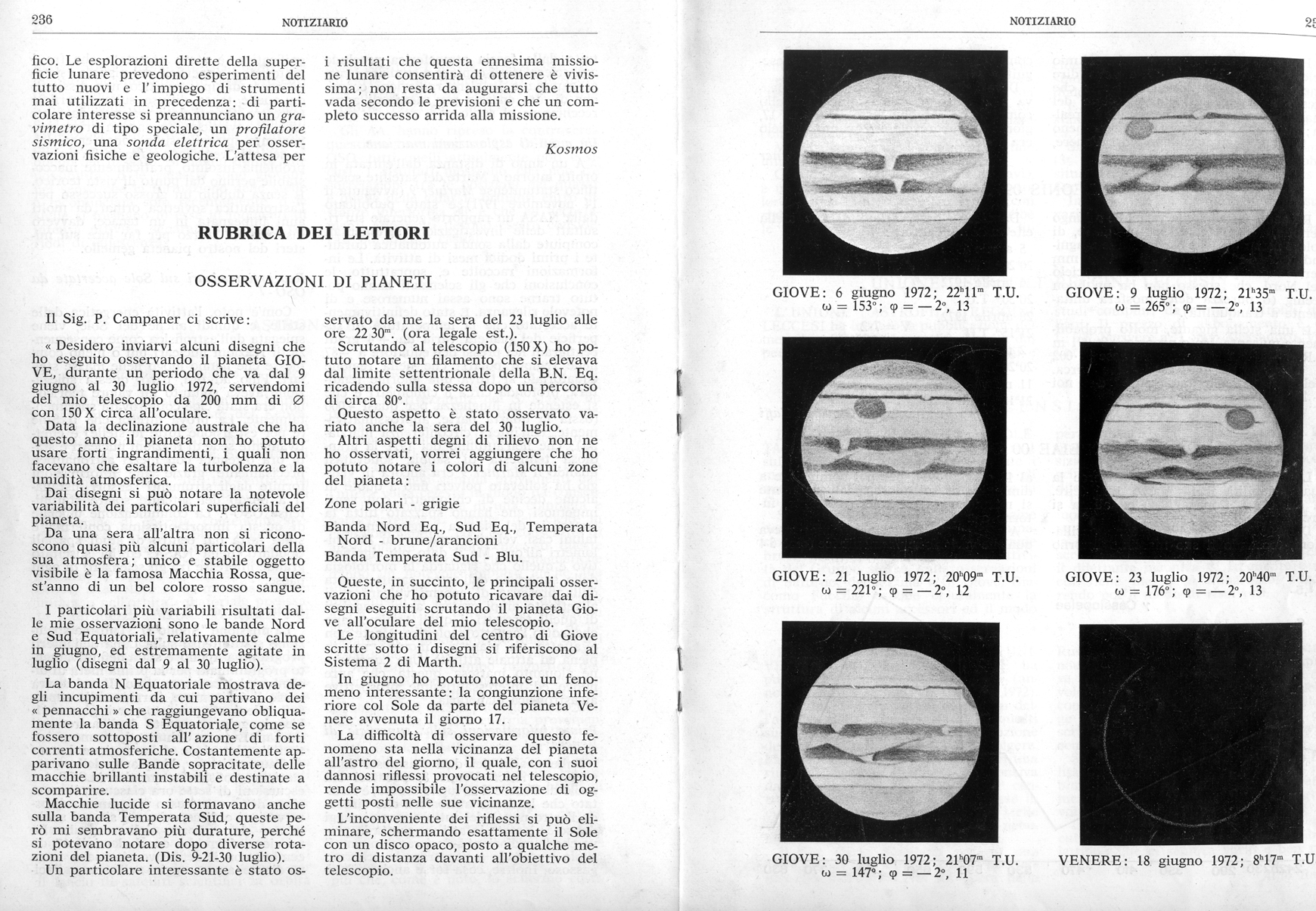

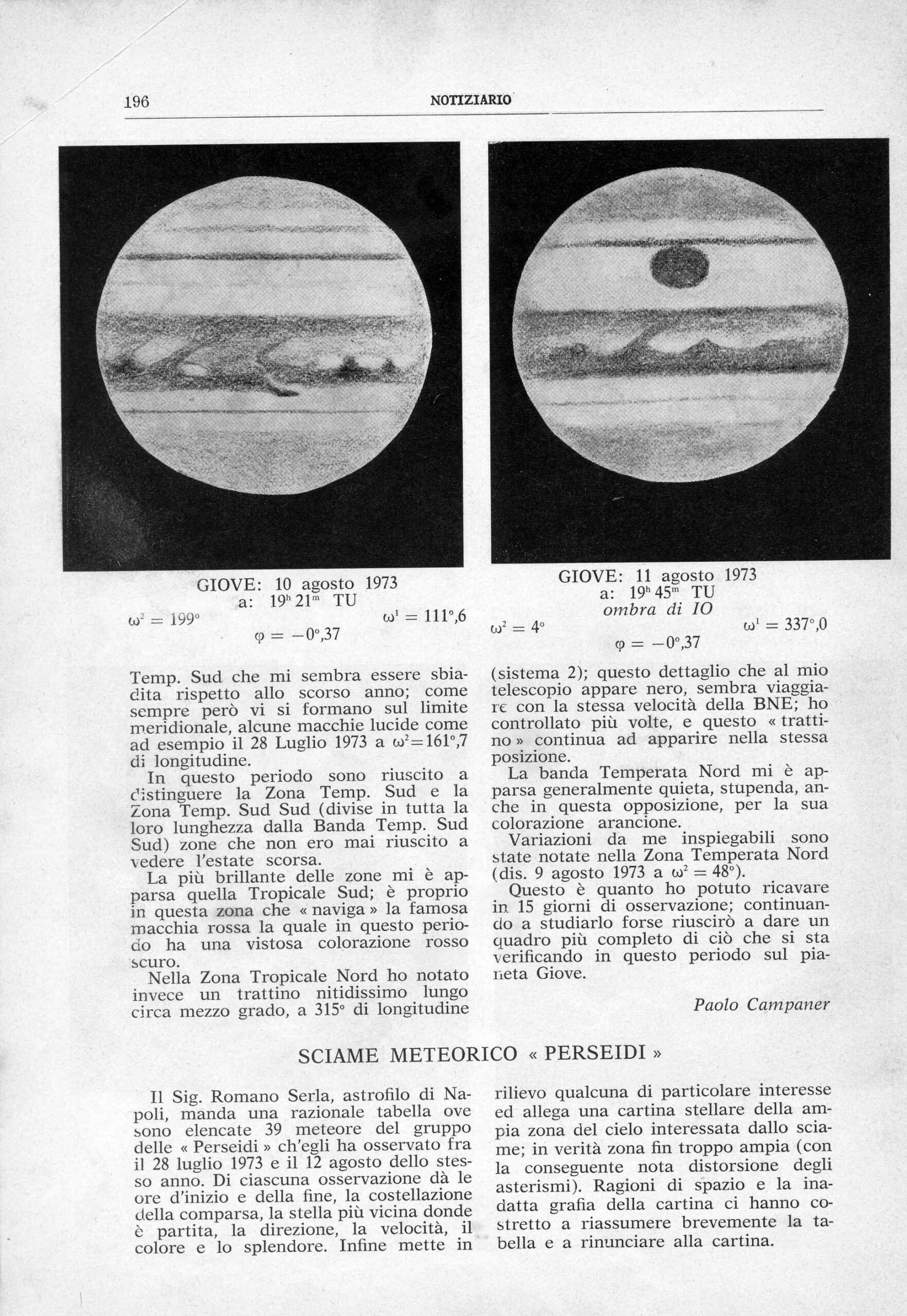

I BOZZETTI

Disegni fatti da Paolo Campaner ricavati dalle sue prime osservazioni al telescopio

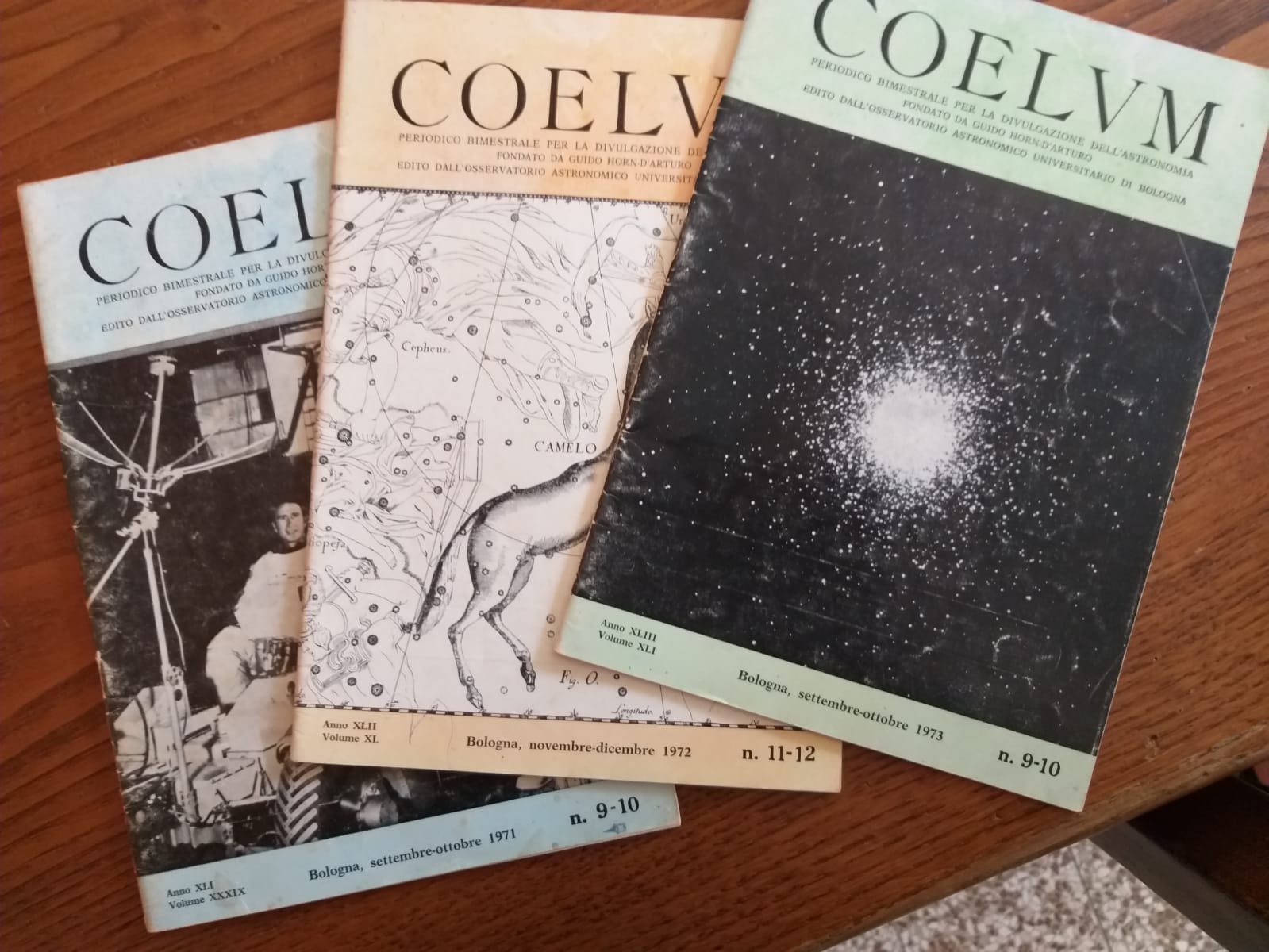

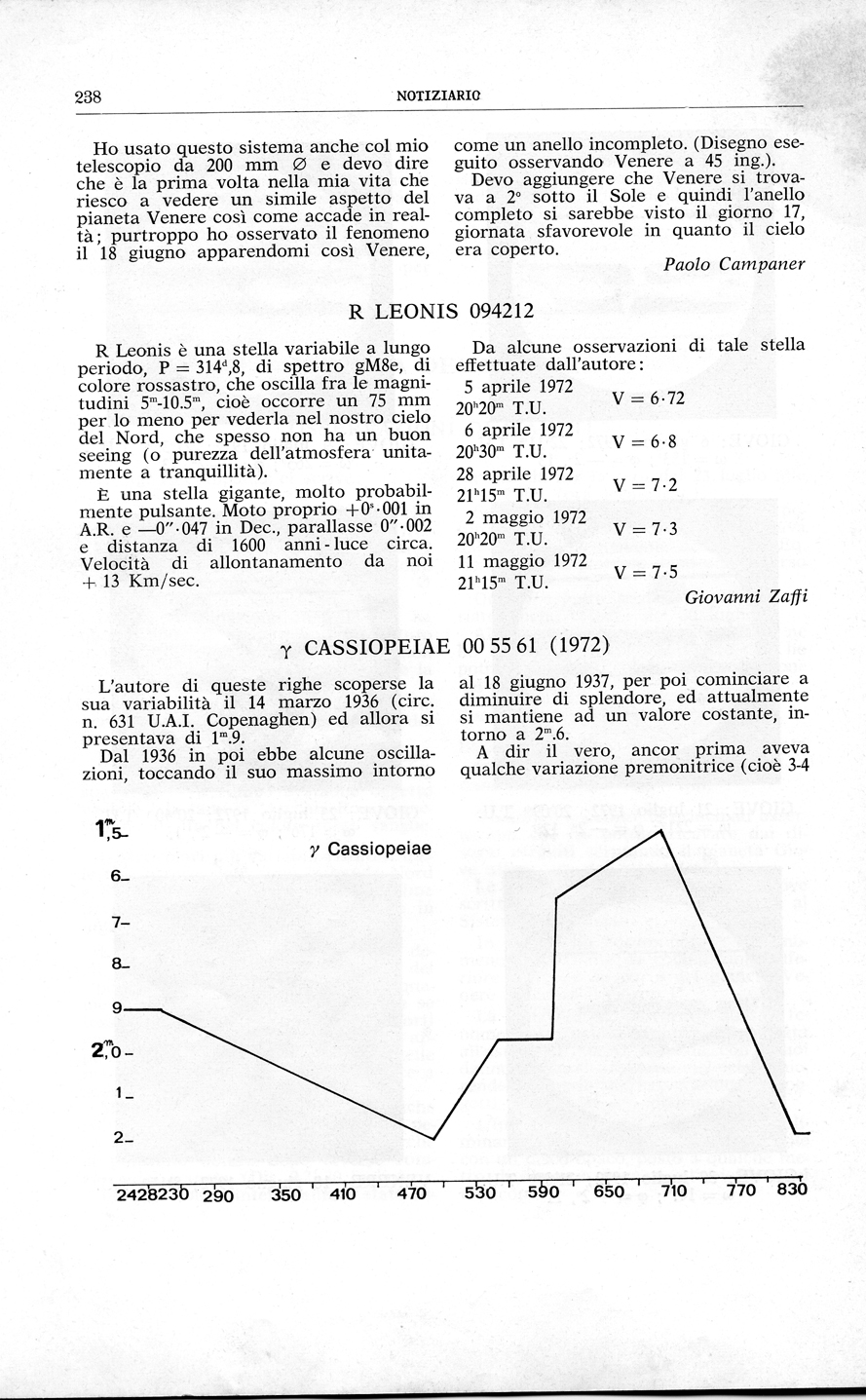

PUBBLICAZIONI STORICHE

I bozzetti di Paolo Campaner si ritrovano anche nei vecchi numeri di Coelum, nelle edizioni dei primi Anni ’70

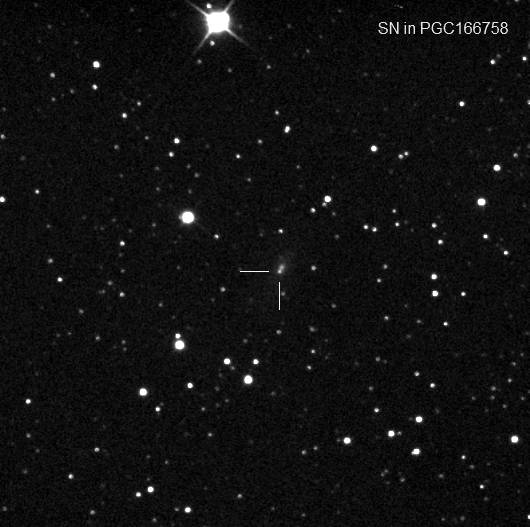

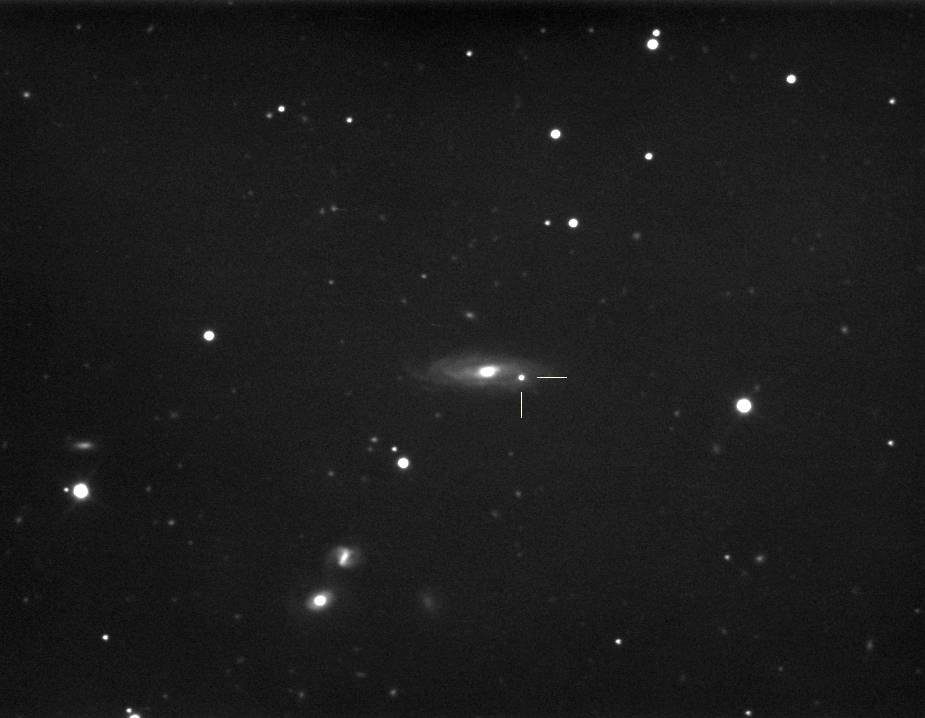

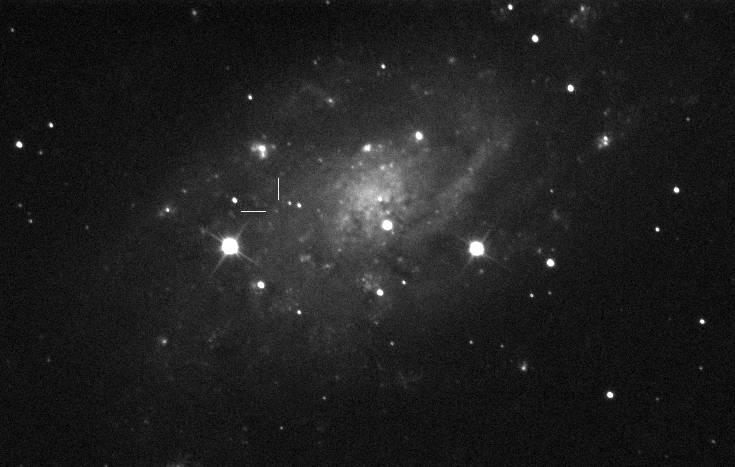

LE SUPERNOVAE SCOPERTE DA PAOLO CAMPANER

LE SUPERNOVAE CONFERMATE

LE PRE-DISCOVERY

NOVA EXTRAGALATTICA

LUMINOUS BLUE VARIABLE

VARIABILE CATACLISMICA

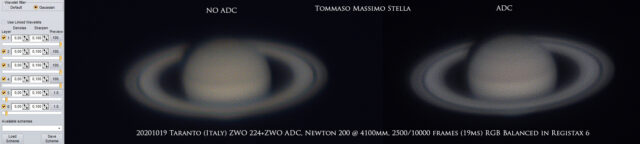

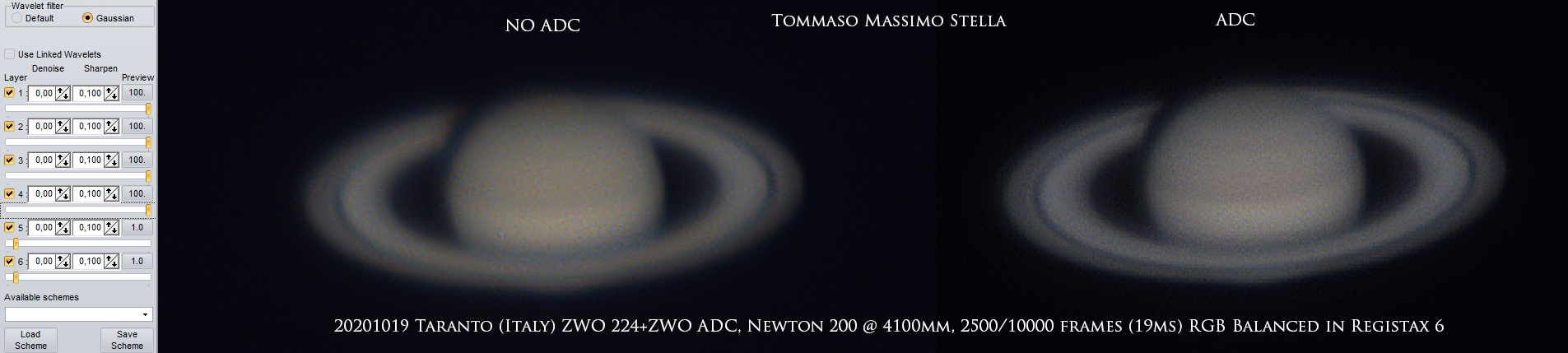

Integrazioni articolo “Il correttore di dispersione atmosferica” – Le prove sul campo

Indice dei contenuti

Prove sul campo

OTTOBRE 2020

A ottobre 2020 ho realizzato riprese comparative di Saturno con e senza ADC.

Condizioni di lavoro per le riprese di ottobre 2020:

- Posizione e cielo

Altezza: 20° UTC: 2020-10-19T18:55:01.6092050Z (senza ADC)

Altezza: 18° UTC: 2020-10-19T19:20:32.9913942Z (con ADC)

Località: Taranto 10m s.l.m

Sky Bortle 7, forte turbolenza e umidità al 78% - Telescopio e treno ottico

Newton 200/1000 + Barlow 2,25x @ 4,1x + ZWO ADC - Camera di ripresa

ZWO ASI 224mc (OSC camera) + filtro UV/IR Cut - Montatura

Skywatcher AZEQ6-GT in modalità equatoriale - Acquisizione

10000 frames catturati con Sharpcap, esposizione: 19ms (stessi valori con e senza ADC)

Entrambi i files video sono stati elaborati con Autostakkert! (per lo stacking) e Registax.

Utilizzati i 2500 frames migliori

Le integrazioni di Autostakkert sono state trattate soltanto con bilanciamento dei canali e primi 4 Layer delle Wavelets impostati come da foto.

La differenza è evidente

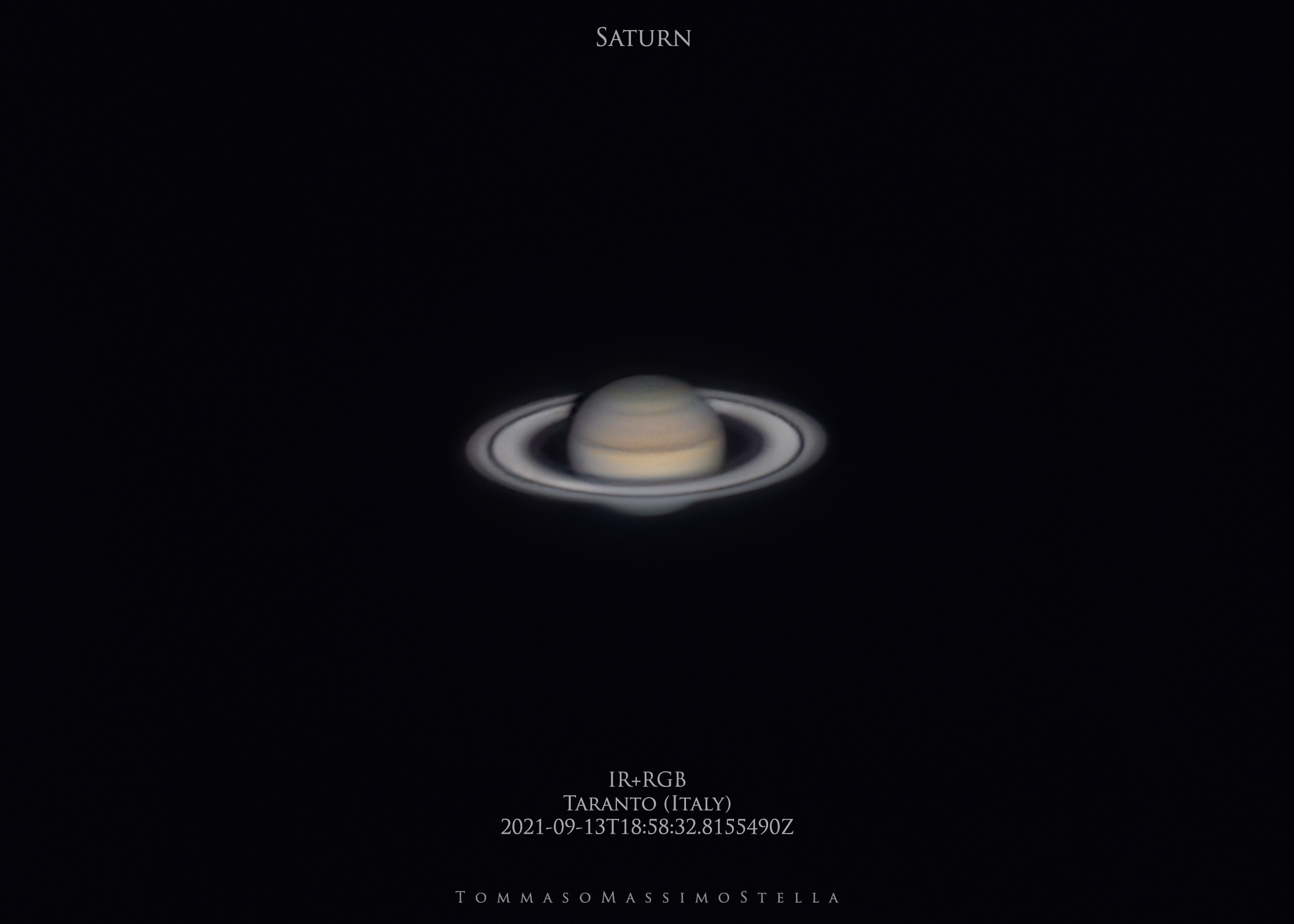

SETTEMBRE 2021

Nel settembre 2021, con l’ausilio dell’ADC, ho catturato 15000 frames nel visibile e 15000 nell’NIR (da 807nm). Come si può facilmente notare, il cromatismo è totalmente assente.

Nota: per queste riprese ho utilizzato la modalità altazimutale della montatura che mi ha permesso di non correggere l’orientamento dell’ADC in fase di acquisizione dei fotogrammi.

Configurazione di lavoro per le riprese di settembre 2021:

- Telescopio: Newton 200/1000 @ 4100mm + ZWO ADC

- Camera: ZWO ASI 224mc

- Montatura: Skywatcher AZ-EQ6 GT

- Filtri: SVBony IR/UV Cut + Astronomik ProPlanet 807 IRPass

RGB Exposure: 0,040 sec

UTC: 2021-09-13T18:58:32.8155490Z - IR Exposure: 0,089 sec

UTC: 2021-09-13T19:14:15.9203288Z - Processing: Autostakkert 3, Registax 6, Photoshop CC

Tommaso Stella

Facebook:

https://www.facebook.com/tommaso.m.stella

Web:

https://www.astrotomax.space/

Maratona Messier di Massimo Tamajo

Indice dei contenuti

Maratona Messier 86 oggetti su 110

Nell’ordine dal primo all’ultimo:

M1 – Nebulosa Granchio

M3 – Ammasso stellare globulare

M4 – Ammasso stellare globulare Granchio

M5 -Ammasso stellare globulare Rosa

M6-Ammasso stellare aperto Farfalla (Splendore dei cieli)

M7- Ammasso di Tolomeo

M8- Nebulosa Laguna

M9- Ammasso stellare globulare

M10- Ammasso stellare globulare

M11- Ammasso stellare aperto Anatra selvatica

M12- Ammasso globulare Pallina di gomma

M13- Ammasso globulare di Ercole

M14-Ammasso globulare stellare

M16- Nebulosa Aquila

M18- Ammasso stellare aperto Cigno nero

M19 – Ammasso stellare globulare

M20- Nebulosa Trifida

M21 – Ammasso stellare aperto Croce di Webb

M24- Ammasso stellare Piccola nube stellare del Sagittario

M25-Ammasso stellare aperto

M26 – Ammasso stellare aperto

M27 – Nebulosa planetaria Manubrio

M29 – Ammasso stellare aperto Cooling tower cluster

M34 – Ammasso stellare aperto a Spirale

M35 – Ammasso stellare apertoShoebuckle cluster

M36 – Ammasso stellare aperto Girandola

M37 – Ammasso stellare aperto Sale e pepe dell’Auriga

M38 – Ammasso stellare aperto Stella marina

M40 – Stella doppia Winnecke 4

M41 – Ammasso stellare aperto Piccolo alveare

M42/M43- Grande nebulosa di Orione / Nebulosa di Mairan

M44 – Ammasso stellare aperto Alveare

M45 – Ammasso associato a nebulosità Pleiadi

M46 – Ammasso stellare aperto

M47 -Ammasso stellare aperto

M48 -Ammasso stellare aperto

M49 – Galassia

M50 – Ammasso stellare aperto Heart-Shaped

M51 – Galassia Vortice

M52 – Ammasso stellare aperto Cassiopea sale e pepe

M53–Ammasso stellare globulare

M57 – Nebulosa planetaria Anello

M58 – Galassia

M59 – Galassia

M60 – Galassia

M61 – Galassia Spirale gonfiabile

M62 – Ammasso stellare globulare Tremolante

M63–Galassia Girasole

M64 – Galassia Occhio di diavolo

M65 – Galassia Gemello del Leone

M66 – Galassia Gemello del Leone

M67 – Ammasso stellare aperto Pac-Man

M68 – Ammasso stellare globulare

M71 – Ammasso stellare globulareSquatina

M76 – Nebulosa planetaria Manubrio

M78 – Nebulosa a riflessione Casper il fantasma amichevole

M80 – Ammasso stellare globulare

M81 – Galassia di Bode

M82 – Galassia Sigaro

M83 – Galassia Girandola del sud

M84–Galassia Catena di Markarian

M85 – Galassia

M86 – Galassia Faust V051

M87 – Galassia della Vergine

M88 – Galassia

M89 – Galassia

M90 – Galassia

M91 – Galassia

M92 – Ammasso stellare globulare

M93 – Ammasso stellare aperto Farfalla

M94–Galassia Occhio di coccodrillo

M95 – Galassia

M96 – Galassia

M97 – Nebulosa planetaria Gufo

M98 -Galassia

M99 – Galassia Ammasso della Vergine girandola

M100 – Galassia Asciugacapelli

M101 – Galassia Girandola

M102 – Galassia Fuso

M103 – Ammasso stellare aperto

M104 – Galassia Sombrero

M105 – Galassia

M106 – Galassia

M107 – Ammasso stellare globulare Crocifisso

M108 – Galassia Tavola da surf

M109 – Galassia Aspirapolvere

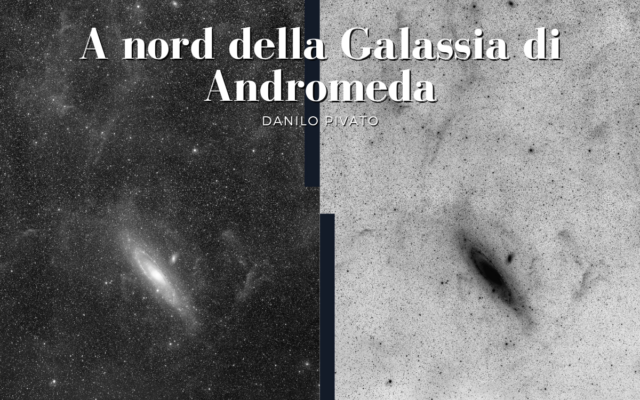

Dettagli tecnici sulle immagini “A nord della Galassia di Andromeda” di Danilo Pivato

A nord della Galassia di Andromeda

qui le immagini in più alta definizione

Mosaico di due immagini ottenute da remoto dal BigBang Observatory completamente automatizzato, ciascuna delle quali è il risultato di 8 frame così suddivisi:

Data di esecuzione sequenze primo frame:

2021-12-03 UT 19:49:09

8 frame da 1800 secondi di posa ciascuno

Data di esecuzione sequenze secondo frame:

2021-12-06 UT 17:52:21

8 frame da 1800 secondi di posa ciascuno

Totale del tempo di esposizione: 8 ore (4+4 ore)

Obiettivo impiegato per entrambe le sequenze: teleobiettivo APO Mamiya/Sekor 250mm f/4,5 @ f/6,2 Teleobiettivo realizzato per coprire il formato 60x70mm e quindi adattato sia per la messa a fuoco automatica da remoto e sia per l’impiego su di un sensore monocromatico Full-Frame Cmos

Filtro: H-Alpha

Purtroppo per ragioni di temperatura non è stato possibile calibrare i frame

con Bias, Dark e Flat.

La regione inquadrata riguarda la serie di deboli nebulose d’idrogeno che occupano tutta l’area intorno e a nord della Grande Galassia di Andromeda (M31)

Il campo approssimativamente abbraccia un’area di circa: 5,7° x 16°

DANILO PIVATO

Sito internet: danilopivato.com

In Deep – Editoriale del n. 256 Coelum Astronomia

Indice dei contenuti

La riflessione è stata costante e non sono mancati spunti nel valutare le opportunità, ma anche i rischi. La nascita di una comunità si sa non è evento immediato, ma un percorso lento e che va alimentato. D’altro canto invece nasce spontaneo, in un fiorire naturale e sereno. Senza mostra, da un lato, di nessuna ambizione di grandezza ed arrivando invece a segnare inaspettatamente grandi risultati.

La comunità intorno a Coelum è nata proprio così, spontanea, una sintonia fra quanti a vario titolo si sono sentiti nel tempo coinvolti e partecipi del progetto.

Curiose e curiosi, autori e autrici, astrofile e astrofili esperti, oppure appassionati alle prime armi, quelli che amano la teoria e chi adora la pratica, lettrici e lettori mossi dalle più diverse motivazioni.

Tutti insomma, uomini e donne, che hanno contribuito in passato ed ancora oggi continuano a farlo attraverso mail, segnalazioni, leggendo le pagine della nuova edizione.

La comunità c’è, è nata molti anni fa, si è auto-alimentata ma è anche stata affiancata con attenzione e con i dovuti strumenti. Ecco quindi cos’è la Community di Coelum: la volontà di dare seguito a questo silente ma vivace movimento. Costruire ambiente

di confronto su temi specifici, autonomia nell’apertura di discussioni e di segnalazioni,

dare accesso ad approfondimenti connessi alla rivista e quindi seguendo un certo filo logico. Avere a disposizione rapidamente un riepilogo dei propri contributi al mondo Coelum e molto altro.

L’implementazione tecnica e i test assorbono molte ore, la necessità che ogni novità introdotta sia facile da fruire e funzionale su tutti i device è una vera sfida, e per ciò vedrete crescere la Comunità a piccoli passi ma solidi e costanti.

Per ora riuscire a dialogare direttamente con ogni nuovo membro avendo a disposizione un canale affidabile ed aggiornato è già un ottimo risultato. Nei giorni in cui scrivo il numero dei nuovi utenti e di chi aggiorna il proprio profilo, cresce costantemente. La comunità c’è e si fa sentire!

Vorrei spendere le ultime due righe che mi restano per questo numero. Ad ogni uscita aumentano i contributi, il numero degli articoli, gli autori e le connessioni con l’esterno.

L’impaginazione sta diventando sempre più fitta ma stiamo facendo, e faremo ancora, tutto il possibile per non lasciare indietro nessun suggerimento arrivato in redazione, quindi continuate a scriverci. Coelum è un mezzo di informazione a vostro servizio.

Buona lettura

Molisella Lattanzi

Non perderti il n. 256 Giugno-Luglio

Sfoglia e goditi il piacere della lettura dell’articolo completo

Ricevi Coelum direttamente a casa tua – ordina la tua copia (clicca QUI)

Le prime spedizioni sono previste per lunedì 23 maggio

⭐ Acquista la tua copia ⭐

E ricorda: se vuoi risparmiare puoi scegliere l’abbonamento

Vedi QUI l’offerta e per un anno Coelum sarà tuo!

Coelum_Astronomia_196_01_2016

Abbonati per continuare a leggere

I contenuti che stai cercando di visualizzare sono riservati agli abbonati.

Con l’abbonamento a Coelum Astronomia hai accesso completo agli articoli,

alle interviste esclusive, ai report dagli eventi, agli approfondimenti scientifici

e a tutto l’archivio digitale della rivista.

Non perderti i contenuti riservati:

Abbonati ora e continua a leggere.

Se sei già abbonato Accedi

Coelum_Astronomia_197_02_2016

Abbonati per continuare a leggere

I contenuti che stai cercando di visualizzare sono riservati agli abbonati.

Con l’abbonamento a Coelum Astronomia hai accesso completo agli articoli,

alle interviste esclusive, ai report dagli eventi, agli approfondimenti scientifici

e a tutto l’archivio digitale della rivista.

Non perderti i contenuti riservati:

Abbonati ora e continua a leggere.

Se sei già abbonato Accedi

Coelum_Astronomia_199_04_2016

Abbonati per continuare a leggere

I contenuti che stai cercando di visualizzare sono riservati agli abbonati.

Con l’abbonamento a Coelum Astronomia hai accesso completo agli articoli,

alle interviste esclusive, ai report dagli eventi, agli approfondimenti scientifici

e a tutto l’archivio digitale della rivista.

Non perderti i contenuti riservati:

Abbonati ora e continua a leggere.

Se sei già abbonato Accedi

Coelum_Astronomia_200_05_2016

Abbonati per continuare a leggere

I contenuti che stai cercando di visualizzare sono riservati agli abbonati.

Con l’abbonamento a Coelum Astronomia hai accesso completo agli articoli,

alle interviste esclusive, ai report dagli eventi, agli approfondimenti scientifici

e a tutto l’archivio digitale della rivista.

Non perderti i contenuti riservati:

Abbonati ora e continua a leggere.

Se sei già abbonato Accedi

Coelum_Astronomia_201_06_2016

Abbonati per continuare a leggere

I contenuti che stai cercando di visualizzare sono riservati agli abbonati.

Con l’abbonamento a Coelum Astronomia hai accesso completo agli articoli,

alle interviste esclusive, ai report dagli eventi, agli approfondimenti scientifici

e a tutto l’archivio digitale della rivista.

Non perderti i contenuti riservati:

Abbonati ora e continua a leggere.

Se sei già abbonato Accedi

Coelum_Astronomia_202_07-08_2016

Abbonati per continuare a leggere

I contenuti che stai cercando di visualizzare sono riservati agli abbonati.

Con l’abbonamento a Coelum Astronomia hai accesso completo agli articoli,

alle interviste esclusive, ai report dagli eventi, agli approfondimenti scientifici

e a tutto l’archivio digitale della rivista.

Non perderti i contenuti riservati:

Abbonati ora e continua a leggere.

Se sei già abbonato Accedi

Coelum_Astronomia_203_09_2016

Abbonati per continuare a leggere

I contenuti che stai cercando di visualizzare sono riservati agli abbonati.

Con l’abbonamento a Coelum Astronomia hai accesso completo agli articoli,

alle interviste esclusive, ai report dagli eventi, agli approfondimenti scientifici

e a tutto l’archivio digitale della rivista.

Non perderti i contenuti riservati:

Abbonati ora e continua a leggere.

Se sei già abbonato Accedi

Coelum_Astronomia_204_10_2016

Abbonati per continuare a leggere

I contenuti che stai cercando di visualizzare sono riservati agli abbonati.

Con l’abbonamento a Coelum Astronomia hai accesso completo agli articoli,

alle interviste esclusive, ai report dagli eventi, agli approfondimenti scientifici

e a tutto l’archivio digitale della rivista.

Non perderti i contenuti riservati:

Abbonati ora e continua a leggere.

Se sei già abbonato Accedi