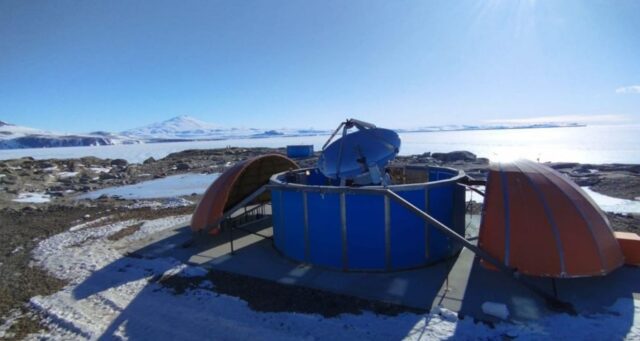

SOLARIS: LE PRIME IMMAGINI IN BANDA RADIO DEL SOLE DAL NUOVO OSSERVATORIO ITALIANO IN ANTARTIDE

Da oggi, l’osservazione del Sole alle alte frequenze radio si arricchisce dei dati di Solaris, progetto scientifico coordinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica nell’ambito del Piano Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA). Partendo dal Polo Sud, Solaris punta a espandersi anche nell’emisfero settentrionale, creando una rete globale per un monitoraggio continuo del Sole, con importanti applicazioni per la meteorologia dello spazio.

Milano, 3 marzo 2025 – L’osservatorio Solaris è un innovativo progetto scientifico e tecnologico – frutto di una collaborazione tra diverse istituzioni scientifiche nazionali coordinate dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dall’Università degli Studi di Milano e dall’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del PNRA (Piano Nazionale di Ricerca in Antartide) – finalizzato allo sviluppo di un sistema di monitoraggio continuo del Sole alle alte frequenze radio, per studi di fisica fondamentale, climatologia spaziale e interazioni Terra-Sole.

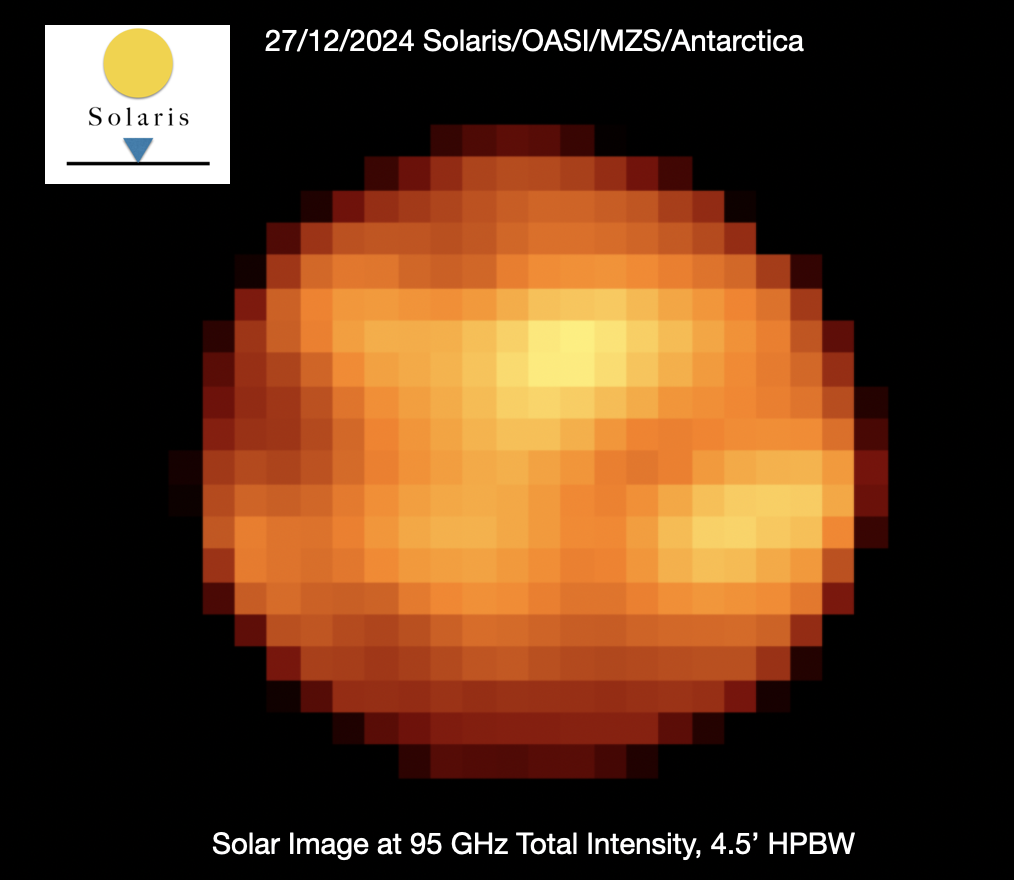

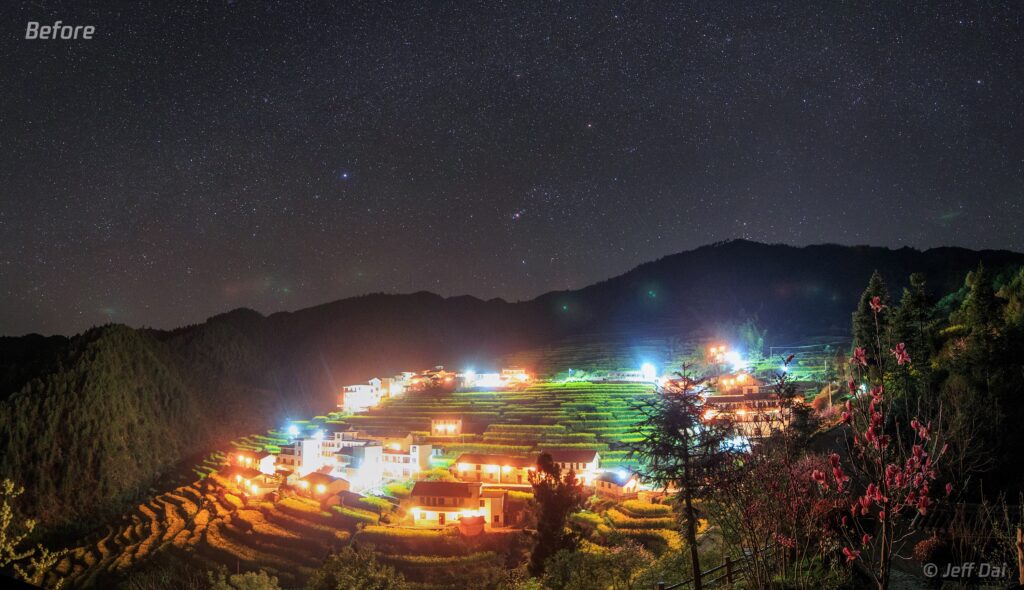

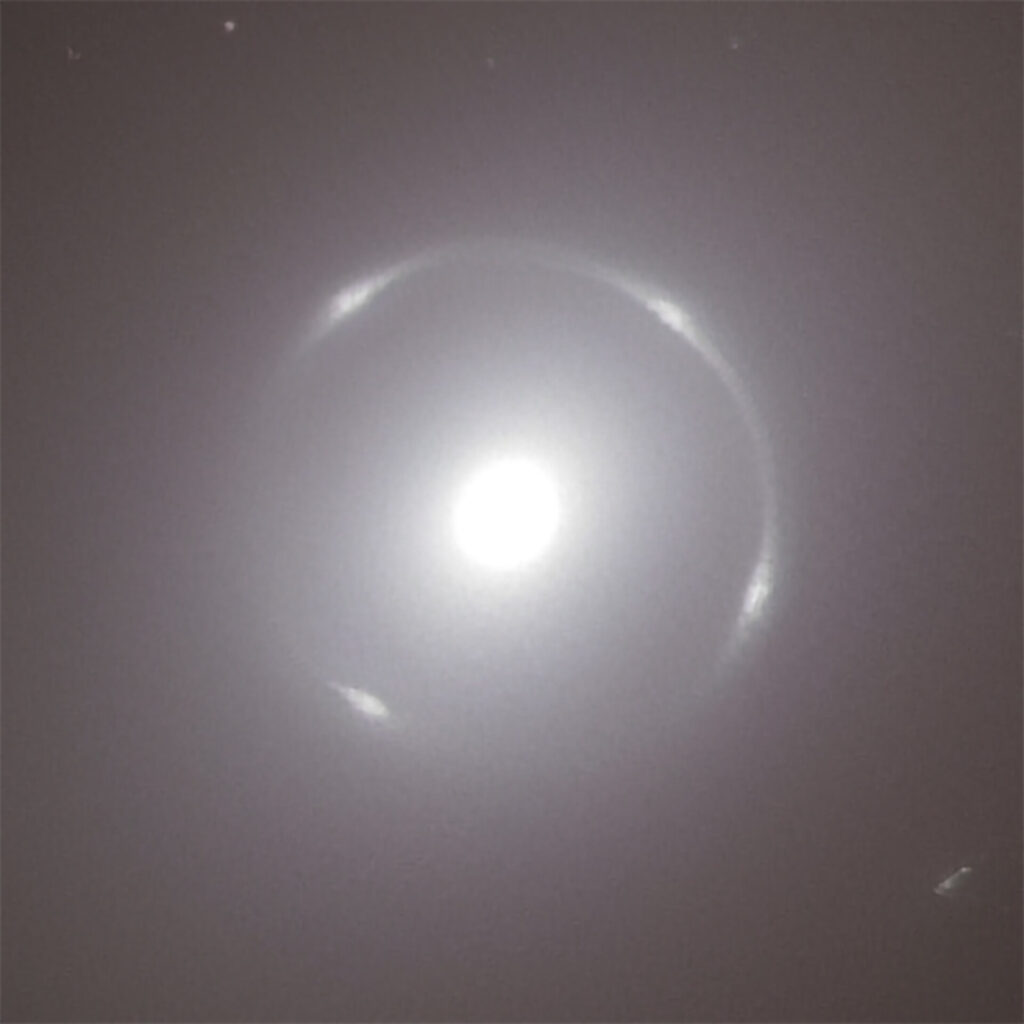

Nonostante sia attivo da pochissimo tempo e ancora nelle fasi iniziali di sviluppo (è infatti passato poco più di un anno dalla sua costituzione), Solaris ha già prodotto dati interessanti dal punto di vista scientifico per applicazioni di climatologia spaziale, in particolare mappe solari che consentono di studiare in banda radio a 95 gigahertz l’evoluzione della regione attiva che ha prodotto le tempeste solari responsabili dell’aurora di capodanno, visibile anche alle nostre latitudini. Le immagini sono state ottenute nelle scorse settimane, e sono tuttora in fase di analisi e interpretazione da parte di un team multidisciplinare di esperti.

“La possibilità di monitorare, comprendere e prevedere la mutevole fenomenologia solare e il suo notevole impatto con l’ambiente spaziale e il nostro pianeta è una sfida che acquista sempre più importanza” dice Alberto Pellizzoni, astrofisico INAF e responsabile scientifico del progetto Solaris, che prosegue: “Per affrontare questa sfida è necessario investire per trasformare e potenziare strumenti già esistenti o crearne di nuovi in una efficiente rete solare internazionale, anche nel contesto degli accordi in essere tra diversi Enti in Italia (INAF, INGV, ASI, Aeronautica Militare e varie Università) per sviluppare servizi dedicati allo Space Weather, e capire come il Sole influisca sulle nostre tecnologie e la nostra vita sulla Terra”.

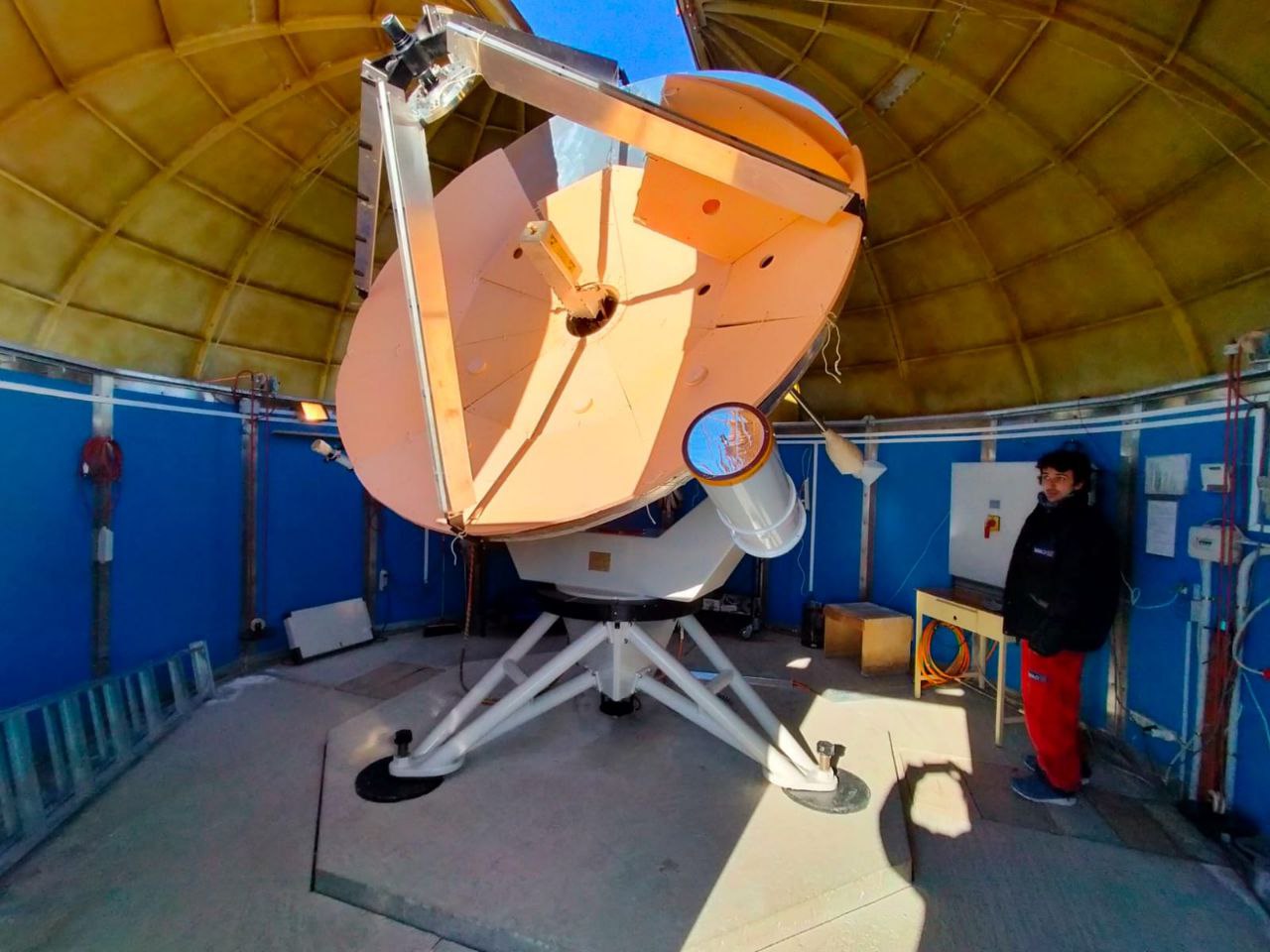

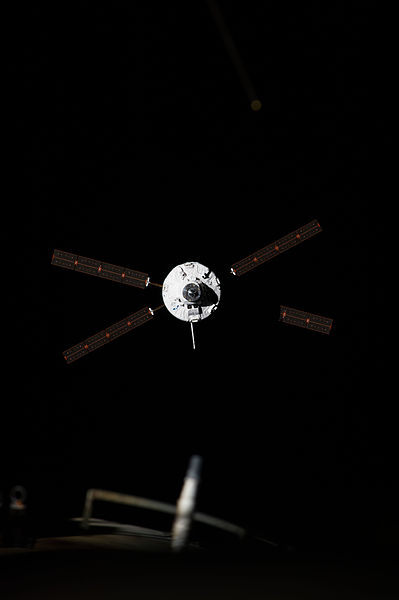

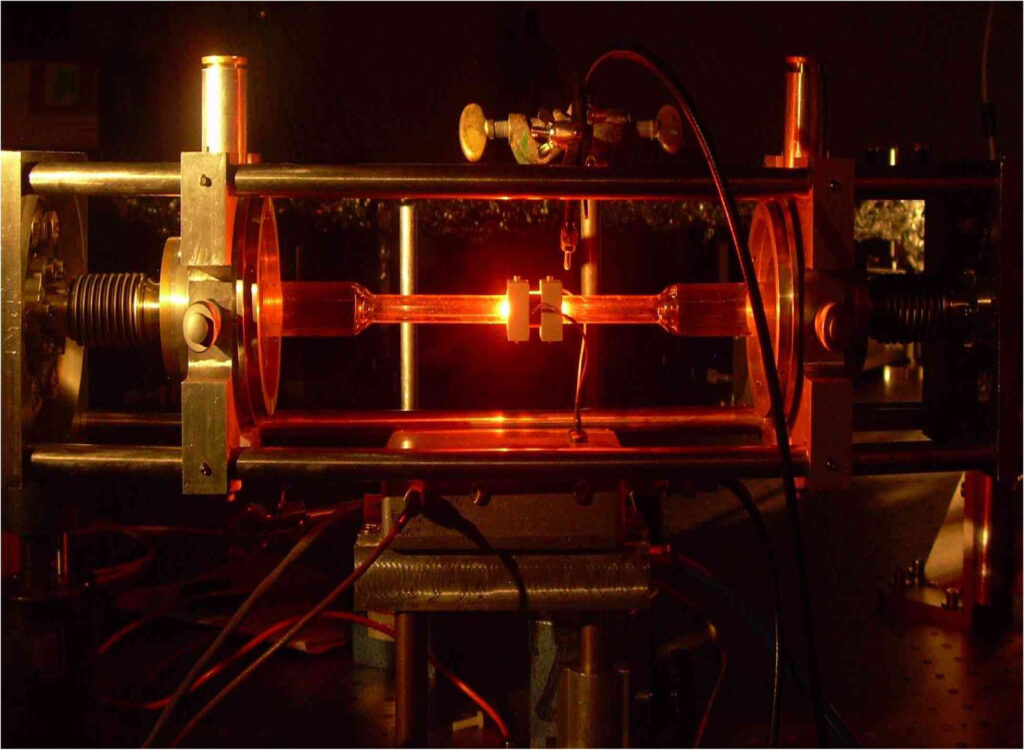

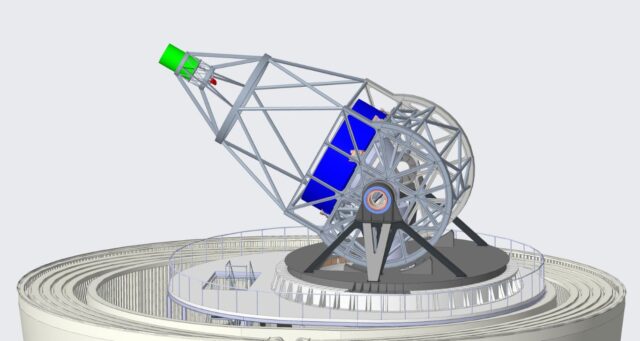

Il progetto Solaris prevede l’implementazione di ricevitori radioastronomici dedicati e intercambiabili su piccoli radiotelescopi della classe di 2.6 metri di diametro, già presenti in Antartide nelle basi italiane Mario Zucchelli e Concordia e adattati per osservazioni solari ad alta frequenza, dell’ordine delle decine di giga hertz (Ghz). Ciò consente di ricevere onde radio emesse dal Sole, la cui lunghezza d’onda varia da qualche centimetro a qualche millimetro. Con questo tipo di osservazioni è possibile avere una nuova “finestra” in cui studiare il Sole e i suoi fenomeni, rilevando con precisione la temperatura e i brillamenti della corona solare e fare previsioni sulle possibili tempeste geomagnetiche. Al progetto, oltre alle sedi INAF di Cagliari, Bologna, Trieste, Milano e alle Università degli Studi di Milano e Milano-Bicocca, partecipano le Università di Roma Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre, l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Aeronautica Militare Italiana, l’Università Cà Foscari di Venezia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Francesco Cavaliere e Marco Potenza, del Dipartimento di Fisica dell’Università di Milano, affermano: “Vediamo finalmente venire alla luce i primi risultati di un lungo progetto a cui abbiamo lavorato per quasi dieci anni, dopo che il PNRA ci aveva chiesto di prenderci carico delle infrastrutture nelle due basi. Il lavoro da fare è ancora moltissimo, ma i primi risultati sono di grande soddisfazione anche in funzione delle scarsissime risorse che abbiamo avuto a disposizione. La riuscita di questa prima fase è anche una valorizzazione delle attività svolte proprio a Milano, dove abbiamo un telescopio prototipo con cui validare tutte le procedure e risolvere gran parte dei problemi prima di arrivare a lavorare al Polo”.

“Solaris rappresenta uno dei progetti di punta del PNRA in campo astrofisico ed uno tra i più promettenti programmi astrofisici che operano nelle aree polari a livello internazionale – sostiene Massimo Gervasi, docente dell’Università di Milano-Bicocca e membro del Physical Science Group dello SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) -. L’analisi delle immagini di Solaris, correlata con le immagini fornite dai satelliti a più alte energie da un lato e i dati sulle particelle energetiche solari dall’altro, aiuterà a comprendere meglio i fenomeni fisici che stanno alla base delle emissioni solari energetiche”.

In presenza di condizioni di visibilità del cielo ottimali come quelle antartiche, Solaris sarà l’unica installazione a offrire un monitoraggio continuo del Sole ad alte frequenze radio permettendo di osservare le variazioni che avvengono nella cromosfera solare, uno strato dell’atmosfera della nostra stella in cui si formano fenomeni altamente energetici come brillamenti ed espulsioni di massa coronale. Monitorare le variazioni in questa banda radio permette di identificare segnali precursori di tempeste geomagnetiche, che potrebbero interferire con le nostre tecnologie nello spazio e a terra.

La scelta di posizionare a una latitudine così meridionale Solaris non è dovuta solo alla limpidezza dell’atmosfera, garantita dalla bassa umidità che altrimenti assorbirebbe i segnali radio ad alta frequenza, ma anche e soprattutto alla lunga persistenza del Sole nel cielo durante l’estate antartica (che corrisponde al nostro periodo invernale), seppure molto basso rispetto all’orizzonte. Nei pressi dei poli terrestri, infatti, è possibile – durante i rispettivi periodi estivi – osservare la nostra stella per oltre 20 ore al giorno.

Per poter offrire un monitoraggio solare costante durante tutto l’anno, il progetto Solaris sarà dunque implementato anche nell’emisfero settentrionale con lo sviluppo di una stazione sulle Alpi (presso l’Osservatorio climatico Testa Grigia del CNR, a 3500 metri s.l.m., in Valle D’Aosta) e altre in Scandinavia e regioni Artiche, grazie all’interesse internazionale destato da queste prospettive.

Fonte: SOLARIS

Lo so, lo so: troppo bello per essere vero. Eppure, sotto un sottile strato di vernice editoriale necessaria alla trascrizione della conversazione, questa è la rappresentazione fedele di una delle tante esperienze che mi sono capitate negli anni come divulgatore ed educatore scientifico. Ho scelto proprio questa esperienza personale per inaugurare questa rubrica dedicata alla didattica dell’astronomia perché credo che racchiuda molte delle chiavi di lettura per una vera educazione alla scienza: a partire dal metodo socratico, fino al superamento degli stereotipi di genere, tutti aspetti imprescindibili per una didattica efficace e inclusiva. Ci sono molti modi per insegnare la scienza: dalla lezione tradizionale al laboratorio didattico, dalla classe ribaltata all’apprendimento collaborativo. Io non credo che esista un metodo migliore o peggiore; l’insegnamento, come un abito su misura, deve soddisfare due condizioni: calzare alle necessità di chi lo utilizza, ed essere adeguato alla situazione nella quale si usa. Sia che indossiamo una toga accademica o una tuta da lavoro, quando queste due condizioni sono allineate, allora stiamo facendo della buona didattica. In questa rubrica parlerò quindi di numerose modalità di insegnamento, senza alcuna velleità di completezza, ma limitandomi a presentare esperienze di apprendimento per facilitare lo scambio di buone pratiche necessarie al conseguimento degli obiettivi didattici dell’educazione alla scienza.

Lo so, lo so: troppo bello per essere vero. Eppure, sotto un sottile strato di vernice editoriale necessaria alla trascrizione della conversazione, questa è la rappresentazione fedele di una delle tante esperienze che mi sono capitate negli anni come divulgatore ed educatore scientifico. Ho scelto proprio questa esperienza personale per inaugurare questa rubrica dedicata alla didattica dell’astronomia perché credo che racchiuda molte delle chiavi di lettura per una vera educazione alla scienza: a partire dal metodo socratico, fino al superamento degli stereotipi di genere, tutti aspetti imprescindibili per una didattica efficace e inclusiva. Ci sono molti modi per insegnare la scienza: dalla lezione tradizionale al laboratorio didattico, dalla classe ribaltata all’apprendimento collaborativo. Io non credo che esista un metodo migliore o peggiore; l’insegnamento, come un abito su misura, deve soddisfare due condizioni: calzare alle necessità di chi lo utilizza, ed essere adeguato alla situazione nella quale si usa. Sia che indossiamo una toga accademica o una tuta da lavoro, quando queste due condizioni sono allineate, allora stiamo facendo della buona didattica. In questa rubrica parlerò quindi di numerose modalità di insegnamento, senza alcuna velleità di completezza, ma limitandomi a presentare esperienze di apprendimento per facilitare lo scambio di buone pratiche necessarie al conseguimento degli obiettivi didattici dell’educazione alla scienza.

I miti sono diventati leggende, le leggende sono diventate storie, e le storie hanno continuato ad accompagnarci, incarnandosi in forme diverse, ma restando sempre fedeli a quel filo sottile che unisce, oggi come allora, le stelle al palcoscenico.

I miti sono diventati leggende, le leggende sono diventate storie, e le storie hanno continuato ad accompagnarci, incarnandosi in forme diverse, ma restando sempre fedeli a quel filo sottile che unisce, oggi come allora, le stelle al palcoscenico.

Prima di entrare nel merito del documentario è giusto entrare in contatto con i protagonisti di “TOGETHER UNIVERSE un viaggio verso l’infinito” saranno infatti proprio loro a dare vita alla narrazione in base ai ruoli assegnati durante la missione e alle singole personalità. Sebbene infatti graficamente i protagonisti della storia siano estratti da alcuni modelli base, con un attento e minuzioso lavoro ad ognuno di essi è stata assegnata un personalità che si è tentato di trasmettere attraverso toni ed espressioni vocali ma anche con gesti caratteristici. Cerchiamo di conoscerli meglio. Il comandante della nave spaziale è Clara, anni 30, caratterialmente molto forte, attenta all’ambiente e rispettosa, a lei sarà assegnato il ruolo di condurre il viaggio decidendo destinazioni e portando ordine nella squadra. A dare la voce a Clara è Chiara Chines, conduttrice radiofonica presso Radio Studio Centrale emittente di Catania. Ad affiancare Clara nel difficile ruolo di guida troviamo un’altra figura femminile, Sophia, comandante in seconda della nave. Di qualche anno più grande del suo superiore si dedicherà a spiegare alcuni principali concetti tecnologici e tecnici delle missioni, diciamo l’aspetto più ingegneristico.

Prima di entrare nel merito del documentario è giusto entrare in contatto con i protagonisti di “TOGETHER UNIVERSE un viaggio verso l’infinito” saranno infatti proprio loro a dare vita alla narrazione in base ai ruoli assegnati durante la missione e alle singole personalità. Sebbene infatti graficamente i protagonisti della storia siano estratti da alcuni modelli base, con un attento e minuzioso lavoro ad ognuno di essi è stata assegnata un personalità che si è tentato di trasmettere attraverso toni ed espressioni vocali ma anche con gesti caratteristici. Cerchiamo di conoscerli meglio. Il comandante della nave spaziale è Clara, anni 30, caratterialmente molto forte, attenta all’ambiente e rispettosa, a lei sarà assegnato il ruolo di condurre il viaggio decidendo destinazioni e portando ordine nella squadra. A dare la voce a Clara è Chiara Chines, conduttrice radiofonica presso Radio Studio Centrale emittente di Catania. Ad affiancare Clara nel difficile ruolo di guida troviamo un’altra figura femminile, Sophia, comandante in seconda della nave. Di qualche anno più grande del suo superiore si dedicherà a spiegare alcuni principali concetti tecnologici e tecnici delle missioni, diciamo l’aspetto più ingegneristico.

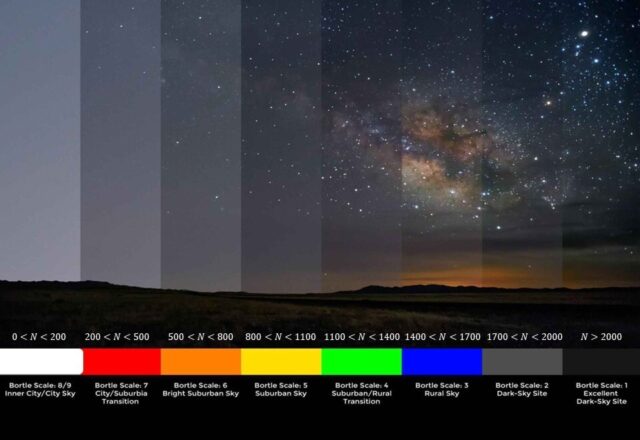

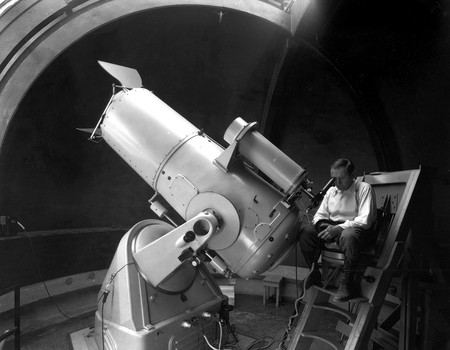

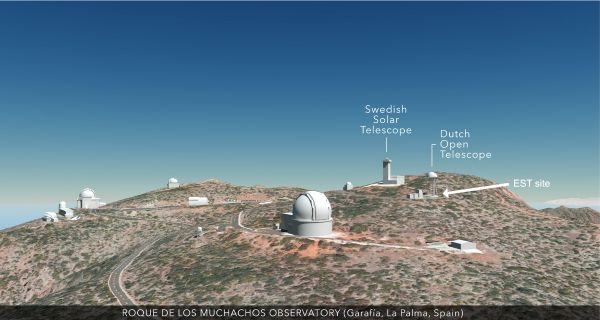

L’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) nasce nel 1975 dall’intuizione di unire la tradizione scientifica spagnola con le straordinarie condizioni osservative delle Canarie. È frutto di un accordo fra il Governo spagnolo, il Governo delle Isole Canarie e l’Università di La Laguna, in un sodalizio che fin dalle origini ha puntato all’innovazione e all’eccellenza. Oggi l’IAC si fregia del prestigioso titolo di Centro di Eccellenza “Severo Ochoa”, conseguito nel 2012 per la qualità delle sue ricerche, la forte vocazione internazionale e la capacità di generare nuove tecnologie. Il cuore pulsante dell’istituto è formato da una comunità di circa 400 specialisti — tra ricercatori, tecnologi e personale di supporto — in rappresentanza di oltre 40 nazionalità diverse, accomunati dall’obiettivo di decifrare i segreti del Cosmo. Oltre alla fisica solare, l’IAC si occupa dello studio di galassie, della cosmologia, della struttura e dell’evoluzione stellare e sin dal 2020 ha anche a disposizione una sede distaccata che si occupa del lato più ingegneristico e tecnologico dell’esplorazione del cosmo: IACTech, una struttura dove si stanno elaborando alcuni dei progetti più innovativi nel campo dell’astrofisica europea. Il fiore all’occhiello dell’IAC è sicuramente l’osservatorio del Roque de los Muchachos, sulla vicina isola di La Palma, dove svetta il maestoso Gran Telescopio Canarias, con uno specchio da 10,4 metri di apertura. Il Telescopio Nazionale Galileo, eccellenza italiana con uno specchio da 3,5 e uno dei primi esempi di ottica adattiva, è sito a breve distanza dal GranTeCan. E’ presente anche l’osservatorio di Izaña, sul vulcano Teide, a Tenerife, che si occupa di osservazione solare. Sempre ad Izañaè in costruzione l’osservatorio italiano ASTRI Gamma, dedicato allo studio della radiazione Cherenkov di alta energia dovuto ai raggi cosmici e ai Gamma Ray Burst. In questi paesaggi unici, grazie ad un cielo limpido e protetto da rigorose normative contro l’inquinamento luminoso (La Palma ha ottenuto il certificato “Starlight” per la difesa del diritto alla fruizione del cielo notturno), l’IAC ha costruito la propria reputazione come centro propulsore di scoperte, in collaborazione con le più prestigiose agenzie spaziali (ESA, NASA, ESO) e università internazionali. Le centinaia di articoli pubblicati ogni anno su riviste di alto impatto testimoniano un fermento scientifico e tecnologico che attrae giovani talenti e menti creative da tutto il pianeta. Attualmente il direttore è Valentín Martínez Pillet, ex direttore del National Solar Observatory di Boulder, in Colorado, USA. Per maggiori informazioni e spunti per la didattica si rimanda al sito ufficiale del progetto

L’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) nasce nel 1975 dall’intuizione di unire la tradizione scientifica spagnola con le straordinarie condizioni osservative delle Canarie. È frutto di un accordo fra il Governo spagnolo, il Governo delle Isole Canarie e l’Università di La Laguna, in un sodalizio che fin dalle origini ha puntato all’innovazione e all’eccellenza. Oggi l’IAC si fregia del prestigioso titolo di Centro di Eccellenza “Severo Ochoa”, conseguito nel 2012 per la qualità delle sue ricerche, la forte vocazione internazionale e la capacità di generare nuove tecnologie. Il cuore pulsante dell’istituto è formato da una comunità di circa 400 specialisti — tra ricercatori, tecnologi e personale di supporto — in rappresentanza di oltre 40 nazionalità diverse, accomunati dall’obiettivo di decifrare i segreti del Cosmo. Oltre alla fisica solare, l’IAC si occupa dello studio di galassie, della cosmologia, della struttura e dell’evoluzione stellare e sin dal 2020 ha anche a disposizione una sede distaccata che si occupa del lato più ingegneristico e tecnologico dell’esplorazione del cosmo: IACTech, una struttura dove si stanno elaborando alcuni dei progetti più innovativi nel campo dell’astrofisica europea. Il fiore all’occhiello dell’IAC è sicuramente l’osservatorio del Roque de los Muchachos, sulla vicina isola di La Palma, dove svetta il maestoso Gran Telescopio Canarias, con uno specchio da 10,4 metri di apertura. Il Telescopio Nazionale Galileo, eccellenza italiana con uno specchio da 3,5 e uno dei primi esempi di ottica adattiva, è sito a breve distanza dal GranTeCan. E’ presente anche l’osservatorio di Izaña, sul vulcano Teide, a Tenerife, che si occupa di osservazione solare. Sempre ad Izañaè in costruzione l’osservatorio italiano ASTRI Gamma, dedicato allo studio della radiazione Cherenkov di alta energia dovuto ai raggi cosmici e ai Gamma Ray Burst. In questi paesaggi unici, grazie ad un cielo limpido e protetto da rigorose normative contro l’inquinamento luminoso (La Palma ha ottenuto il certificato “Starlight” per la difesa del diritto alla fruizione del cielo notturno), l’IAC ha costruito la propria reputazione come centro propulsore di scoperte, in collaborazione con le più prestigiose agenzie spaziali (ESA, NASA, ESO) e università internazionali. Le centinaia di articoli pubblicati ogni anno su riviste di alto impatto testimoniano un fermento scientifico e tecnologico che attrae giovani talenti e menti creative da tutto il pianeta. Attualmente il direttore è Valentín Martínez Pillet, ex direttore del National Solar Observatory di Boulder, in Colorado, USA. Per maggiori informazioni e spunti per la didattica si rimanda al sito ufficiale del progetto