Il Cielo di Luglio 2023

Indice dei contenuti

IL CIELO DI LUGLIO 2023

SUPERLUNA 3 LUGLIO ORE 21:43

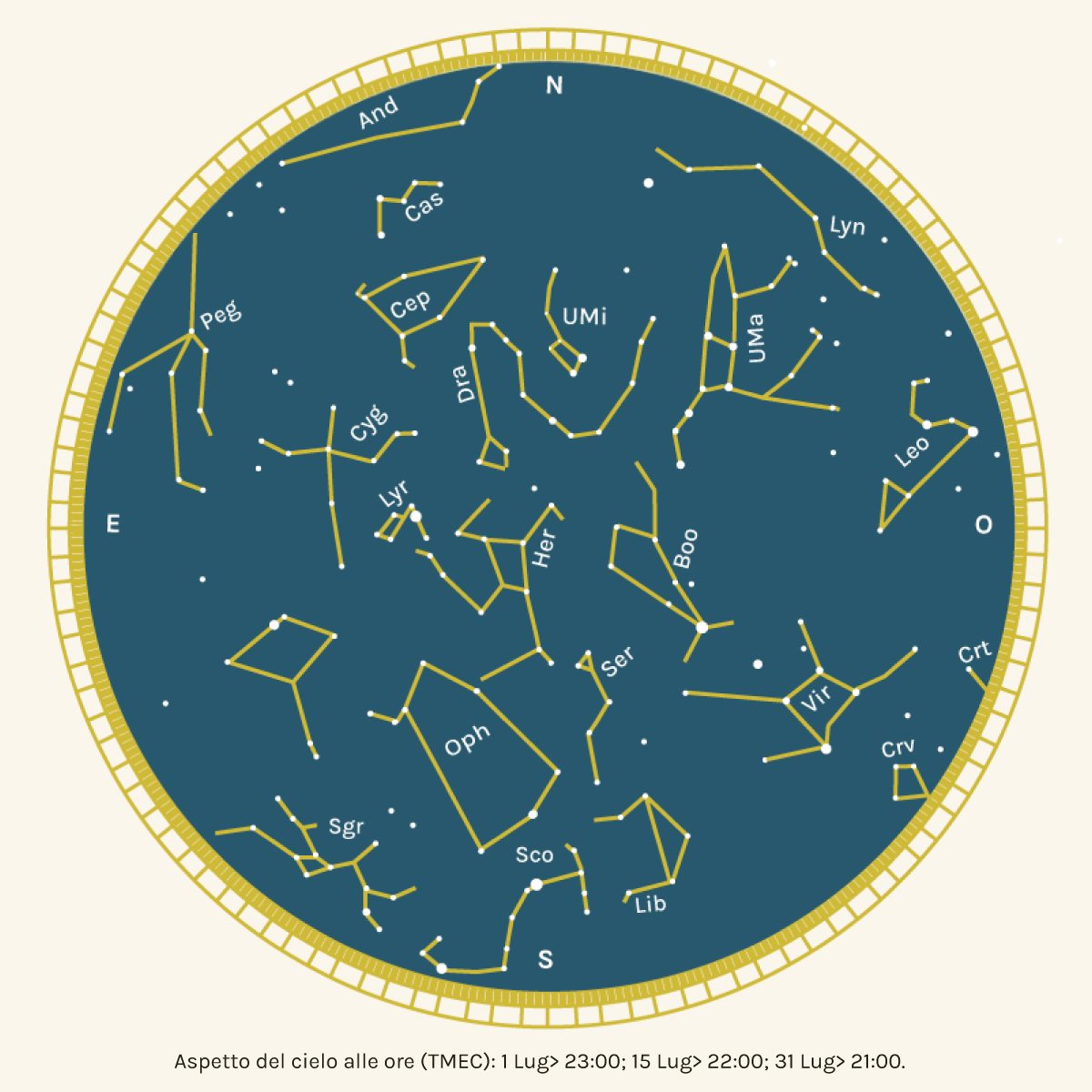

Lo Scorpione protagonista del cielo estivo ma anche l’Aquila e la Lira ci accompagneranno nella notte.

Per approfondire Le Costellazioni di Luglio 2023 a cura di Teresa Molinaro

I principali eventi di Luglio 2023

| Luglio tabella eventi | |||

| Data | Orario | Oggetto/i | Evento |

| 01/07/2023 | 05:46:19 | Mercurio | Congiunzione Superiore |

| 01/07/2023 | 08:54:58 | Luna-Antares | Congiunzione |

| 03/07/2023 | 12:38:34 | Luna | Piena |

| 04/07/2023 | 08:49:05 | Venere | Nodo Discendente |

| 04/07/2023 | 23:28:11 | Luna | Perigeo |

| 06/07/2023 | 10:01:09 | Terra | Afelio |

| 07/07/2023 | 04:08:56 | Luna-Saturno | Congiunzione |

| 08/07/2023 | 10:40:59 | Mercurio-Polluce | Congiunzione |

| 08/07/2023 | 15:09:34 | Luna-Nettuno | Congiunzione |

| 10/07/2023 | 02:47:49 | Luna | Ultimo Quarto |

| 10/07/2023 | 09:13:06 | Marte-Regolo | Congiunzione |

| 11/07/2023 | 02:23:22 | Luna | Nodo Ascendete |

| 11/07/2023 | 22:20:22 | Luna-Giove | Congiunzione |

| 12/07/2023 | 18:46:41 | Luna-Urano | Congiunzione |

| 13/07/2023 | 08:08:57 | Luna-Pleiadi | Congiunzione |

| 15/07/2023 | 03:15:44 | Mercurio-Presepe | Congiunzione |

| 17/07/2023 | 17:24:33 | Luna-Polluce | Congiunzione |

| 17/07/2023 | 19:31:42 | Luna | Nuova |

| 18/07/2023 | 18:57:41 | Luna-Presepe | Congiunzione |

| 19/07/2023 | 09:55:23 | Luna-Mercurio | Congiunzione |

| 20/07/2023 | 07:56:19 | Luna | Apogeo |

| 20/07/2023 | 15:31:32 | Luna-Regolo | Congiunzione |

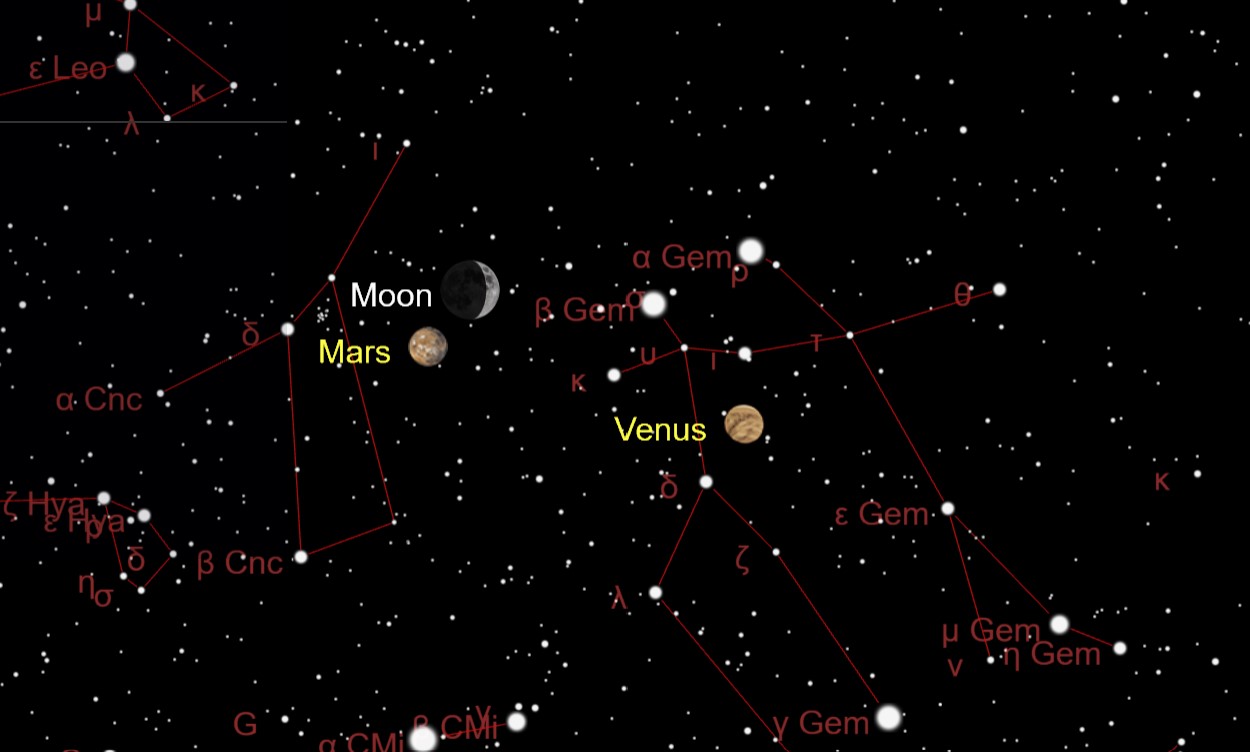

| 21/07/2023 | 04:59:09 | Luna-Marte | Congiunzione |

| 23/07/2023 | 01:57:20 | Venere | Stazionario Moto Retrogrado |

| 25/07/2023 | 04:40:21 | Luna-Spica | Congiunzione |

| 25/07/2023 | 16:04:34 | Luna | Nodo Discendente |

| 25/07/2023 | 23:06:42 | Luna | Primo Quarto |

| 26/07/2023 | 13:39:41 | Mercurio-Venere | Congiunzione |

| 28/07/2023 | 15:33:08 | Massimo | Delta Aquaridi |

| 28/07/2023 | 18:46:10 | Luna-Antares | Congiunzione |

| 29/07/2023 | 01:54:02 | Mercurio-Regolo | Congiunzione |

| 31/07/2023 | 11:24:49 | Mercurio | Nodo Discendete |

Tutte le effemeridi del mese di Luglio 2023 sono disponibili in file csv

Clicca sul banner per scaricare

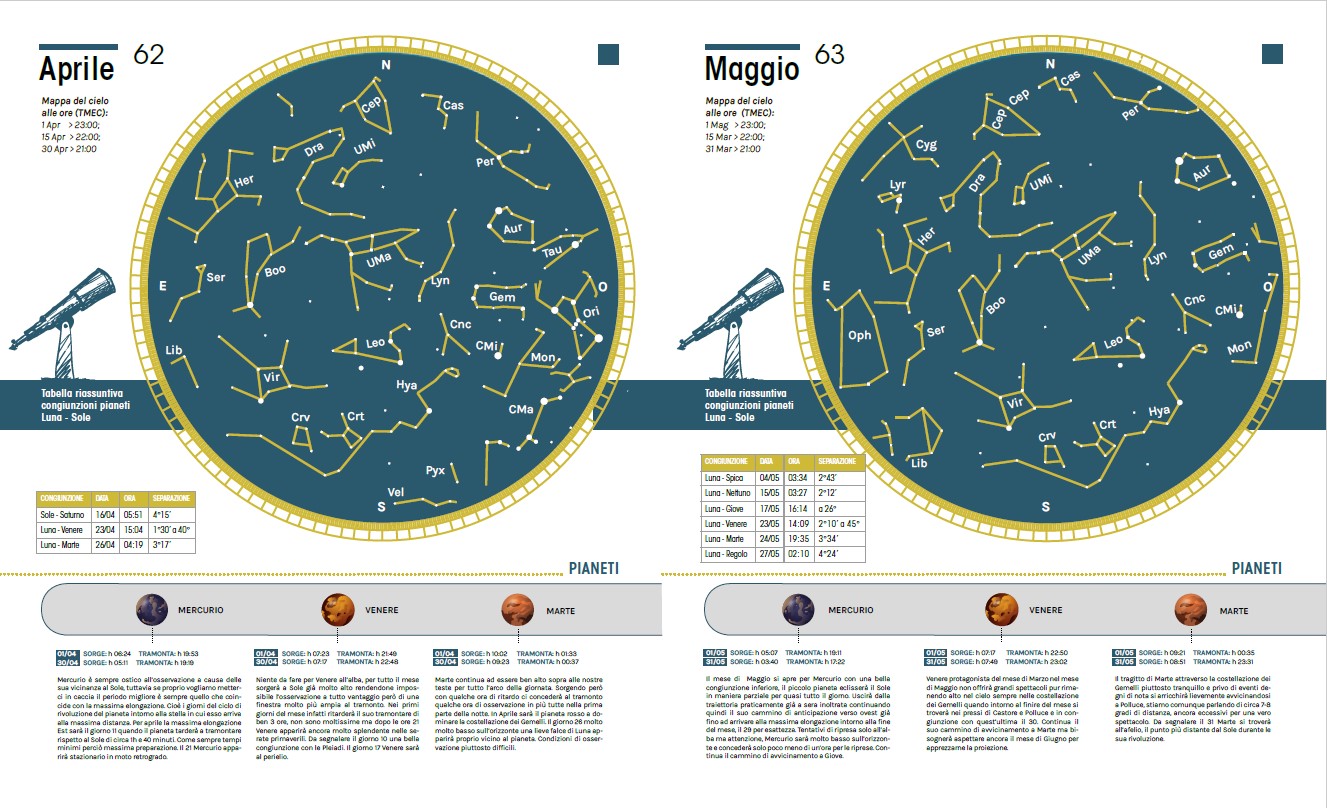

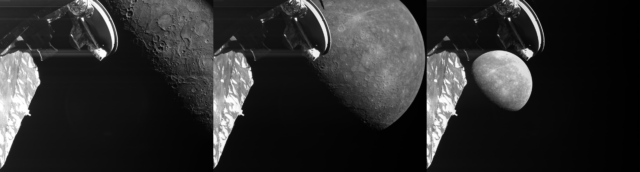

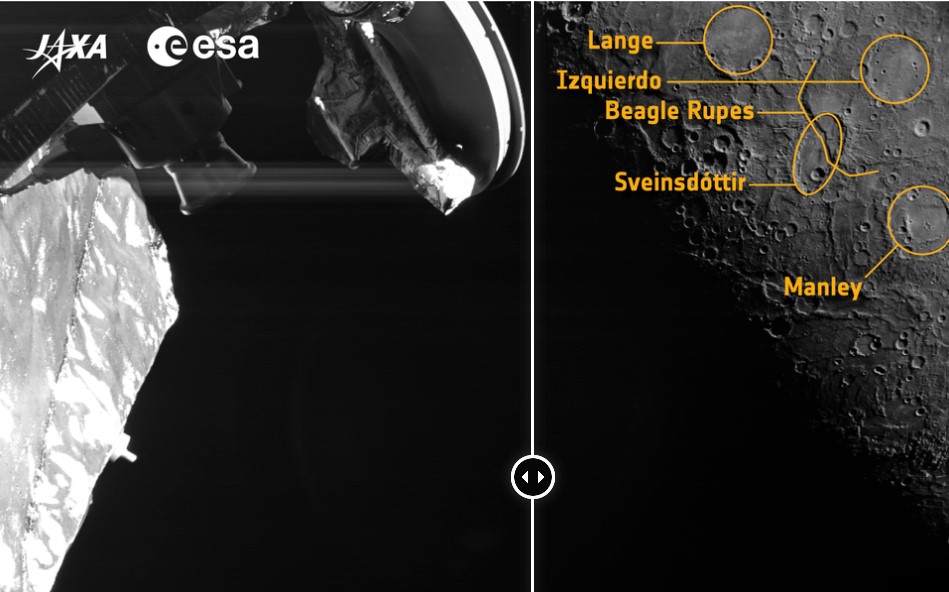

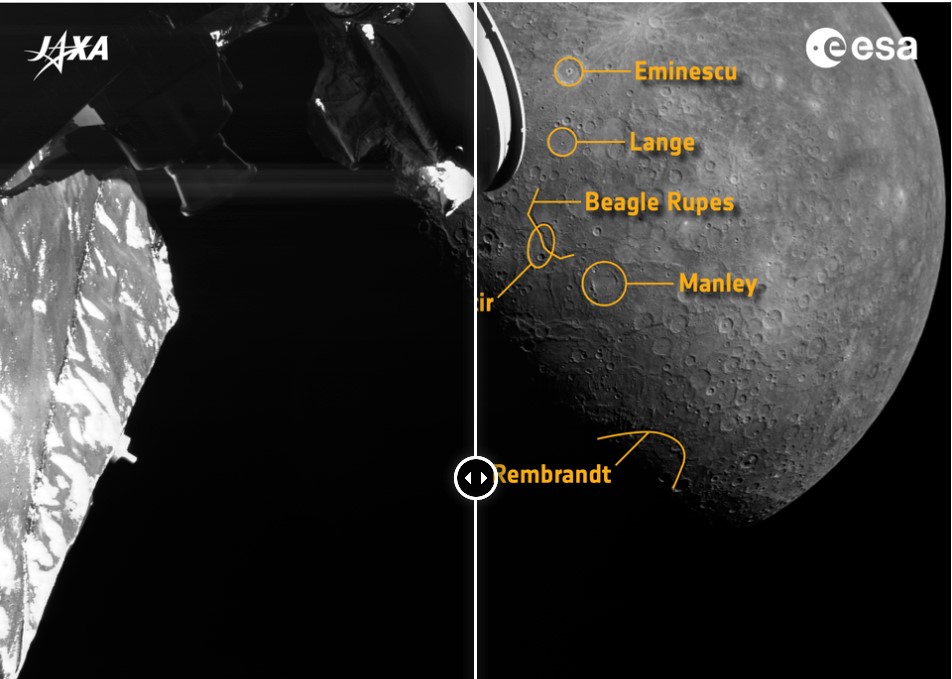

Mercurio

01/07 Sorge: h 05:34 Tramonta: h 20:57

31/07 Sorge: h 08:15 Tramonta: h 21:36

Finisce il percorso di avvicinamento di Mercurio al Sole che proprio il giorno 1 sarà in congiunzione superiore. Lo vedremo apparire via via la sera dopo al tramonto fino a trovarsi il 31 proprio a metà dell’incontro fra Venere e Marte alle ore 20 e 30, finestra osservativa cortissima. Non dimenticate i filtri! Il Sole sarà già tramontato ma la luce ancora molto forte.

Venere

01/07 Sorge: h 09:09 Tramonta: h 23:04

31/07 Sorge: h 07:56 Tramonta: h 20:53

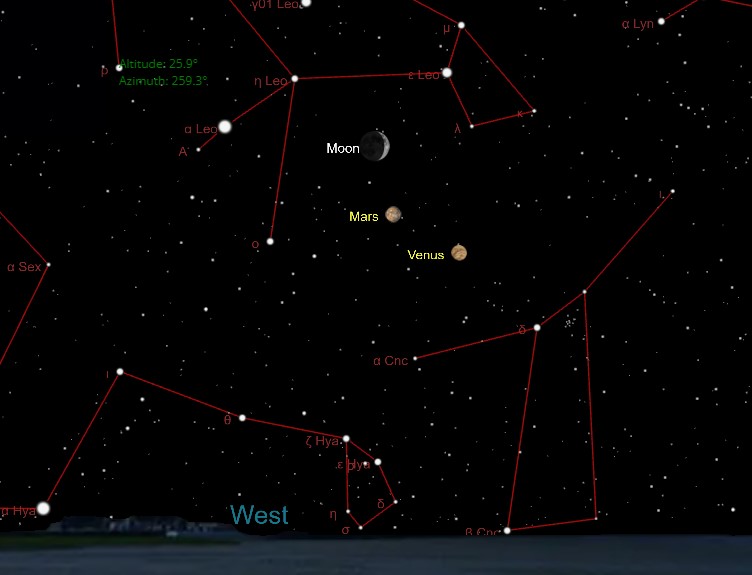

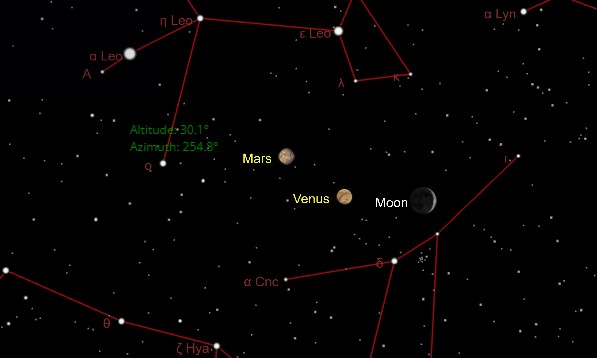

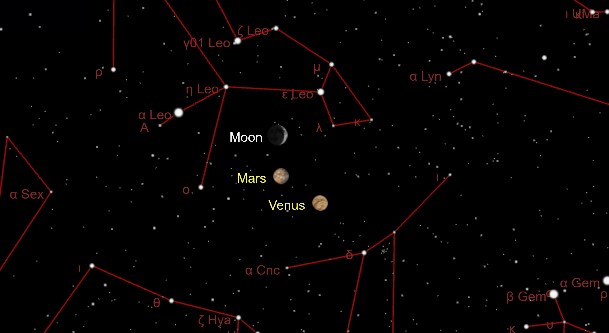

Come annunciato il mese di Luglio inizia con la bella congiunzione di Marte e Venere, alti 26 gradi sopra l’orizzonte ad ovest alle 20 e 30 circa ma con il Sole in fase tramonto, quindi difficili da scorgere. Per ammirare i due astri bisognerà aspettare qualche minuto dopo le 21. Anche se gli astri si stanno abbassando con l’orizzonte libero sarà possibile catturarli. I due atri saranno visibili anche nei giorni successivi, sempre ad ovest ma sempre più bassi sull’orizzonte, fino al giorno 20 luglio quando saranno raggiunti anche da un’affascinante falce di Luna crescente. Altezza proibitiva, solo 6° gradi subito dopo le 21. Target molto molto difficile.

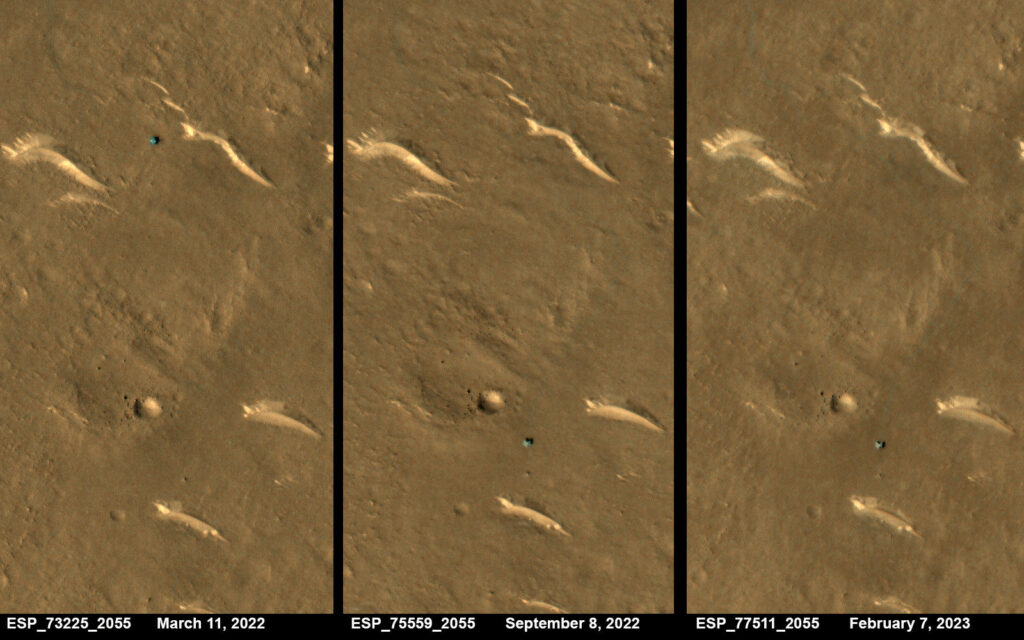

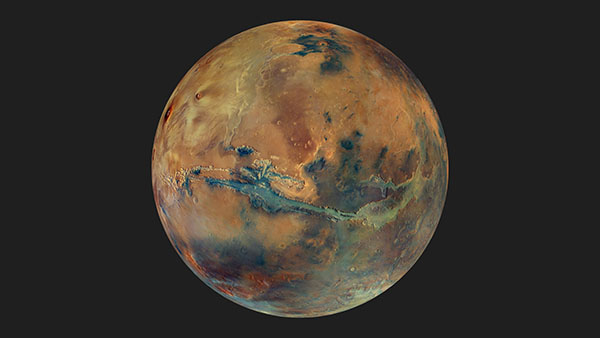

Marte

01/07 Sorge: h 09:26 Tramonta: h 23:18

31/07 Sorge: h 09:03 Tramonta: h 22:03

Per i primi giorni del mese di Luglio i due pianeti, Venere e Marte, resteranno sempre molto vicini anticipando però sempre più il momento del tramonto, e quindi, di conseguenza trovandosi sempre più bassi sull’orizzonte. Alla fine del mese di Luglio saranno anche raggiunti da Mercurio in un ripresa davvero difficile mentre anche Regolo man mano saluta il pianeta rosso che cambia destinazione e punta alla Vergine.

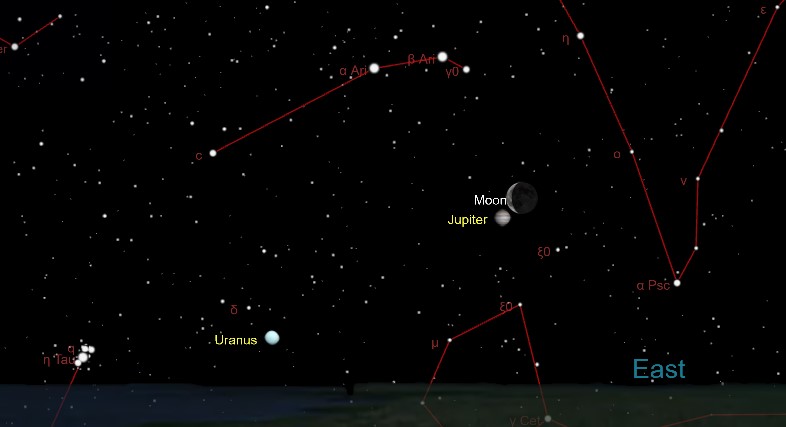

Giove

01/07 Sorge: h 02:11 Tramonta: h 15:55

31/07 Sorge: h 00:25 Tramonta: h 14:8

Le giornate sono ancora molto lunghe e pochi cambiamenti interessano Giove che sorgerà a metà mese intorno alle 2 per essere visibile fino all’alba. Giove prosegue il suo lentissimo cammino lasciando indietro i Pesci ed avvicinandosi al Toro ma siamo ancora molto lontani sia dalle Pleiadi che dalla Iadi. Il giorno 12 sarà raggiunto dalla Luna. Falce piccolissima rivolta ad Est e a destra il pianeta splendente. In basso fa capolino Antares e subito sopra Urano.

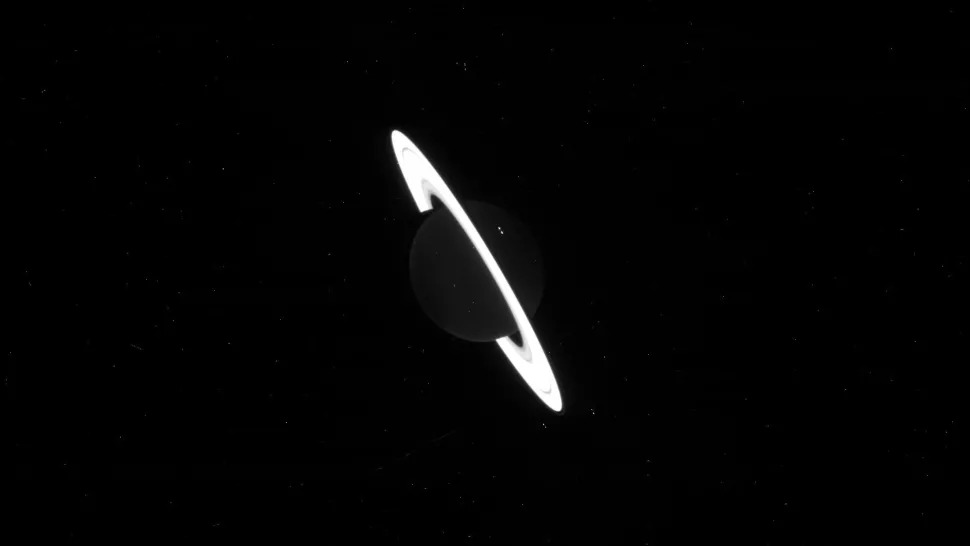

Saturno

01/07 Sorge: h 23:44 Tramonta: h 10:36

31/07 Sorge: h 21:43 Tramonta: h 08:31

Anticipando il suo sorgere il primo del mese di Luglio Saturno sarà visibile ad Est già subito dopo la mezzanotte. Solitario nel cielo senza compagni degni di nota, anticipando Giove di un giorno, incontrerà la Luna questa vota il 7 luglio, poco prima dell’alba saranno alti sull’orizzonte ben 37°, direzione di vista: sud.

Urano

01/07 Sorge: h 02:41 Tramonta: h 17:01

31/07 Sorge: h 00:46 Tramonta: h 15:08

Nel mese di Luglio Urano sarà definitivamente il terzo incomodo, o spettatore, del lento avvicinarsi di Giove alle Pleiadi. Fermo ai bordi della costellazione del toro sarà anche esso, come Giove, avvicinato dalla Luna il 12 luglio. Urano e Giove si stanno avvicinando sempre più ma il minimo della distanza lo avremo in Agosto.

Nettuno

Nettuno

01/07 Sorge: h 00:33 Tramonta: h 12:22

31/07 Sorge: h 22:30 Tramonta: h 10:23

Definitivamente guardiano della notte, Nettuno ci osserva da lontano in tutte le serate di Luglio, e così farà anche ad Agosto. Sarà avvicinato dalla Luna all’ultimo quarto il 9 Luglio e sempre alla dovuta distanza continuerà a tenere sotto controllo Saturno. Nettuno è comodamente seduto a cavallo fra la costellazione dei Pesci e quella della Balena o Cetus.

LUNA

Segnate sul calendario 3 Luglio: SUPERLUNA

La superluna è un fenomeno ottico che si verifica quando due fattori sono concomitanti. La Luna, che non cambia mai dimensione reale ma solo apparente, in alcuni periodi dell’anno sembra più grande e più rossa rispetto al solito. Si tratta del risultato della combinazione di due eventi. Il primo è la Luna Piena, il 3 luglio infatti, la Luna tutta illuminata sarà al giorno 15° e con fase al 100%, il secondo è la distanza dalla Terra che il giorno 4 luglio sarà minima a soli 360.147 km, si dice che la Luna è al Perigeo.

Tutto nella rubrica Luna di Luglio 2023

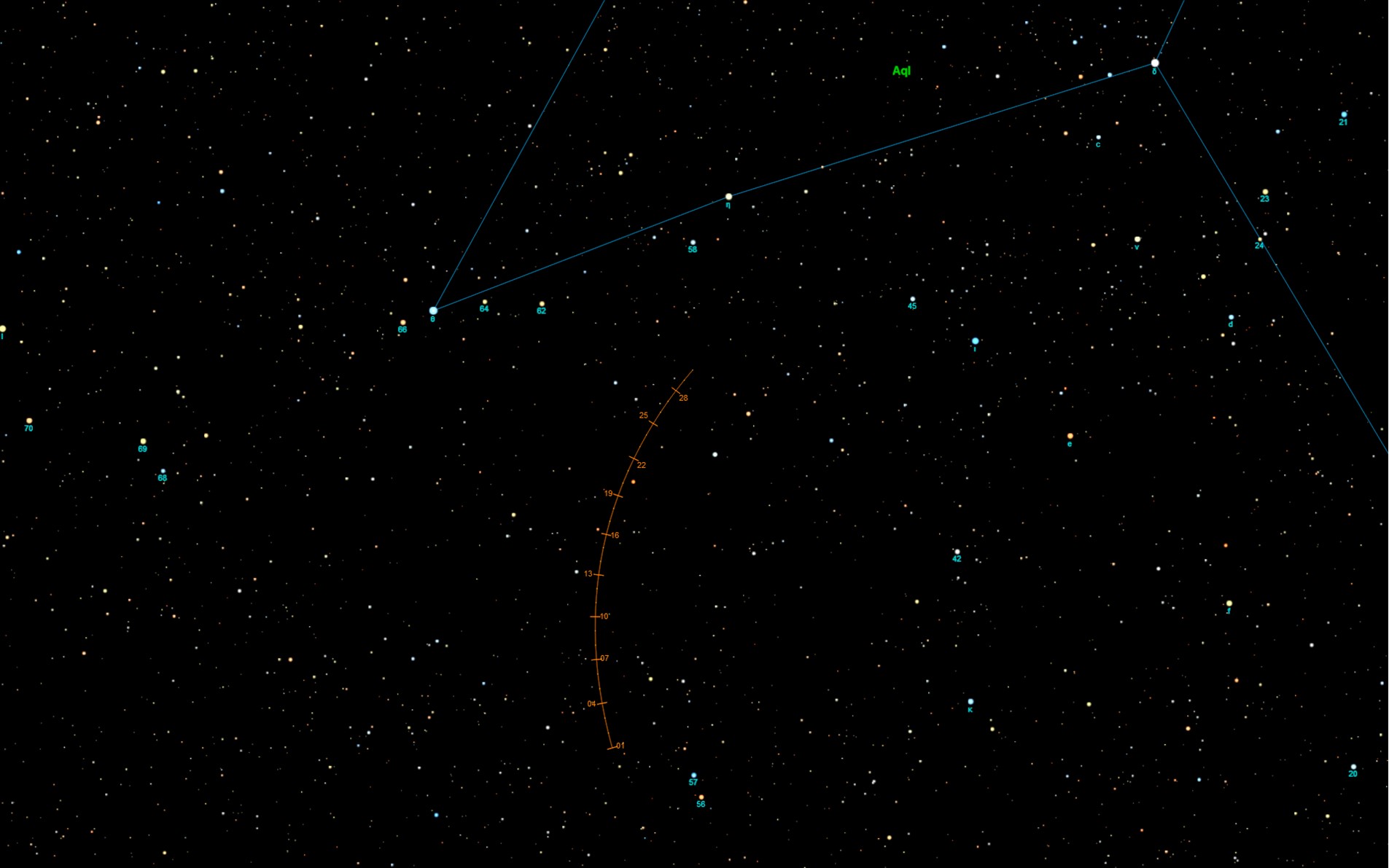

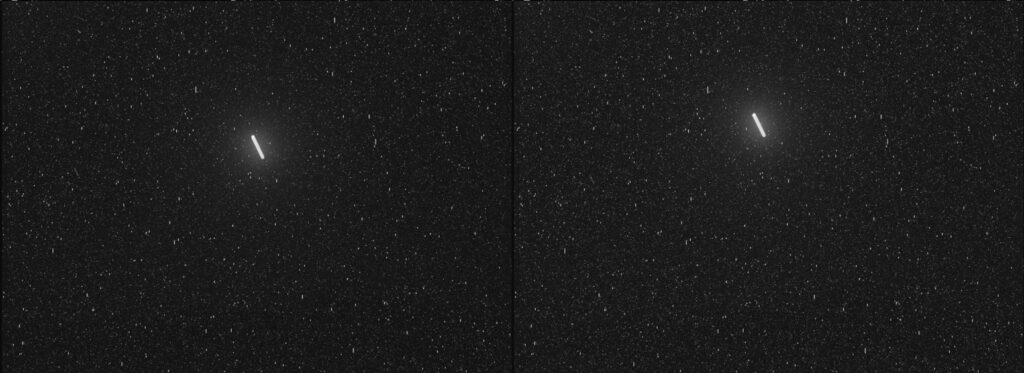

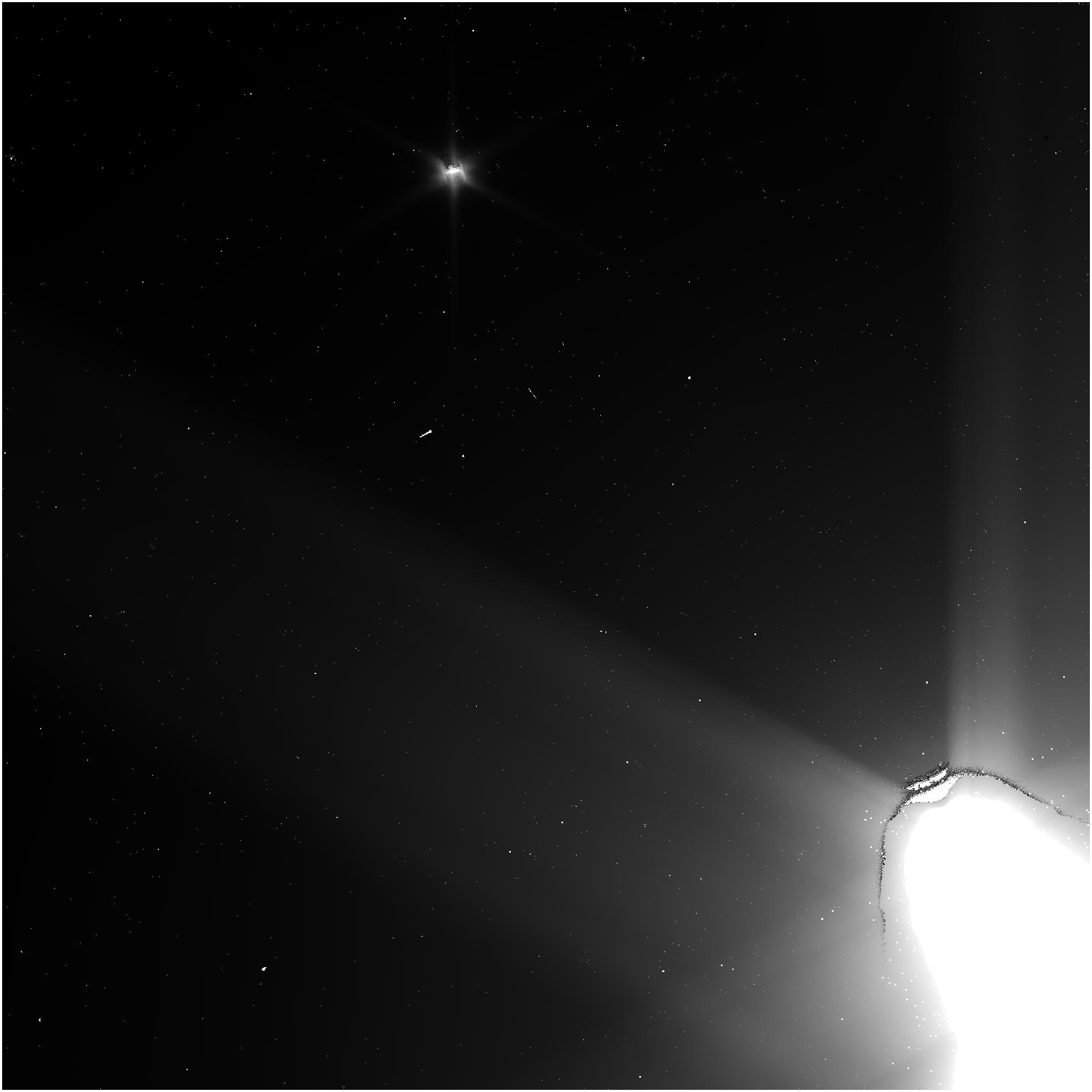

COMETE

TRE COMETE, TRE SFIDE:

C/2023 E1 ATLAS, 2020 V2 ZTF, C/2021 T4 Lemmon

Per approfondire: le comete di Luglio 2023 a cura di Claudio Pra

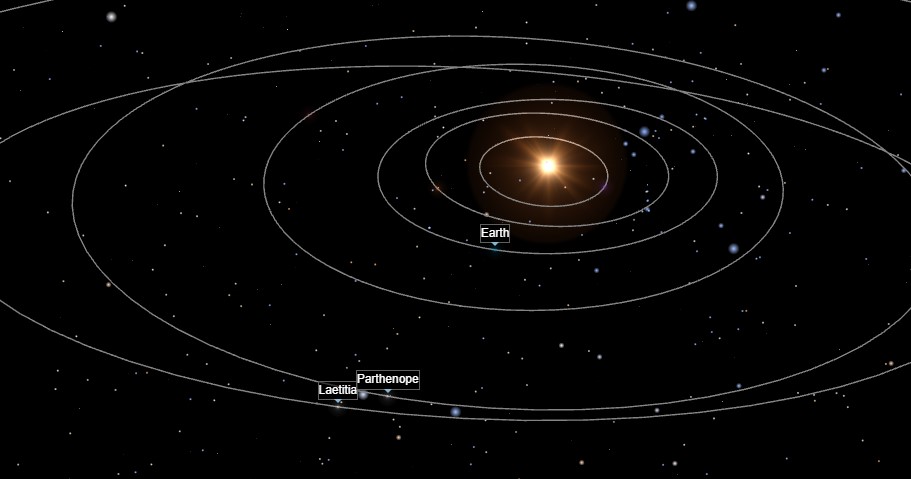

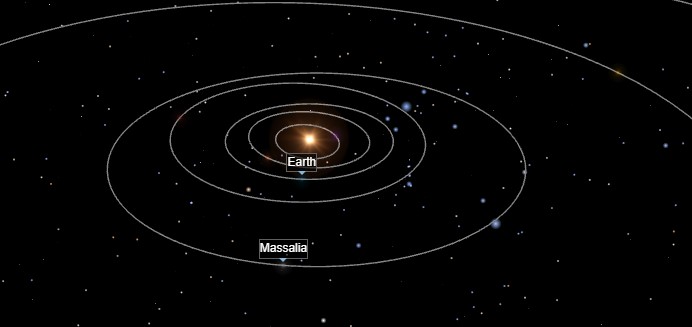

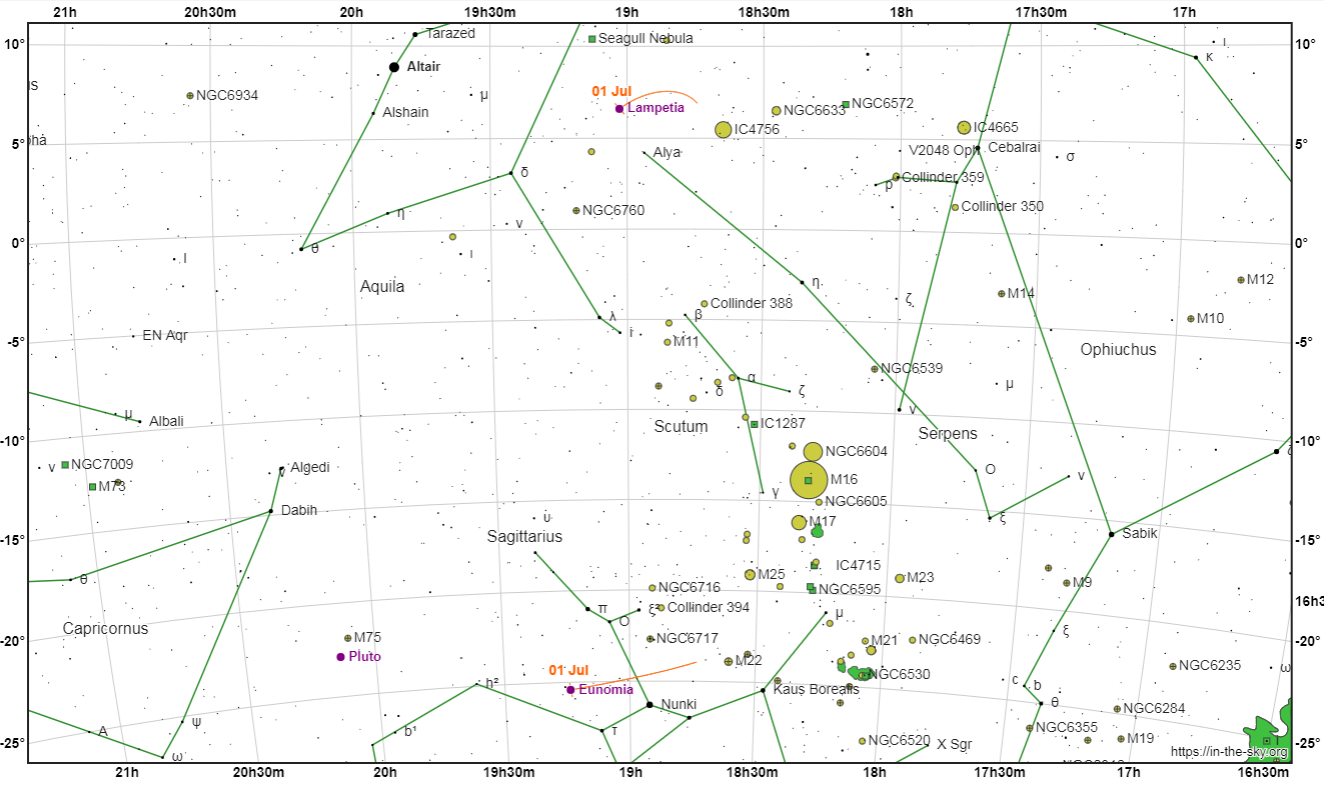

ASTEROIDI

Per Luglio ci aspettano in opposizione (393) Lampedia e (15) Eunomia

Trovi tutto qui: Mondi in miniatura – Asteroidi, Luglio 2023 a cura di Marco Iozzi

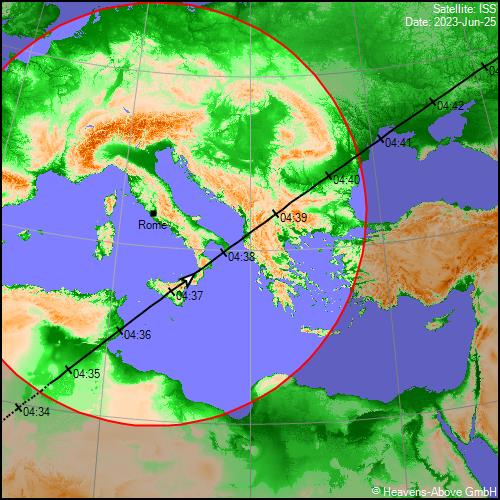

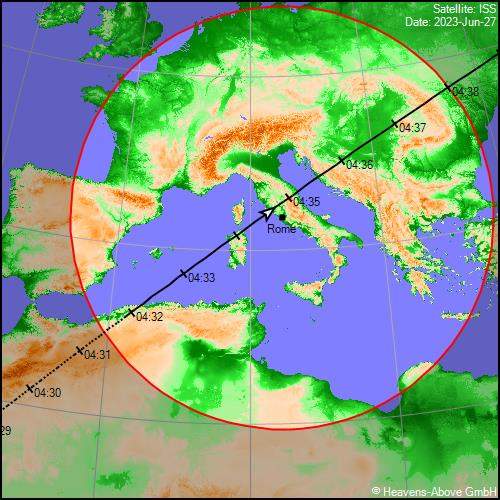

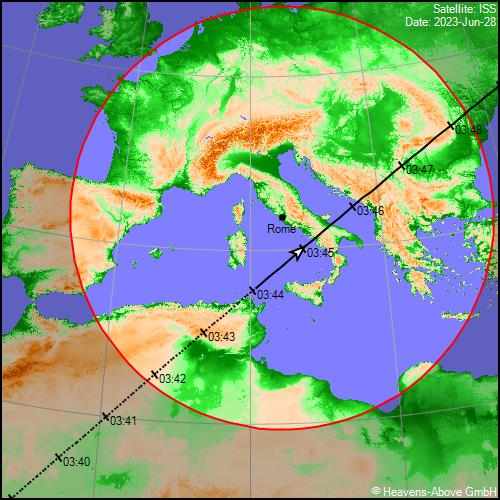

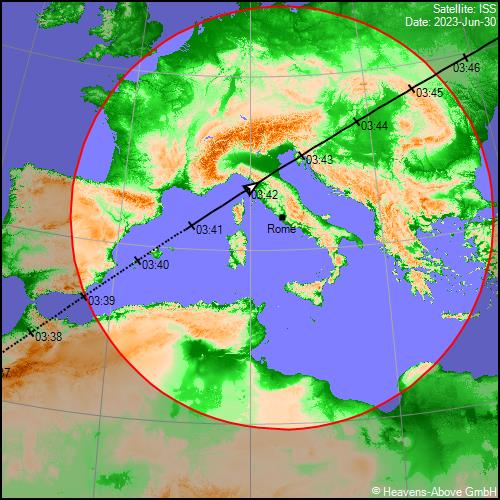

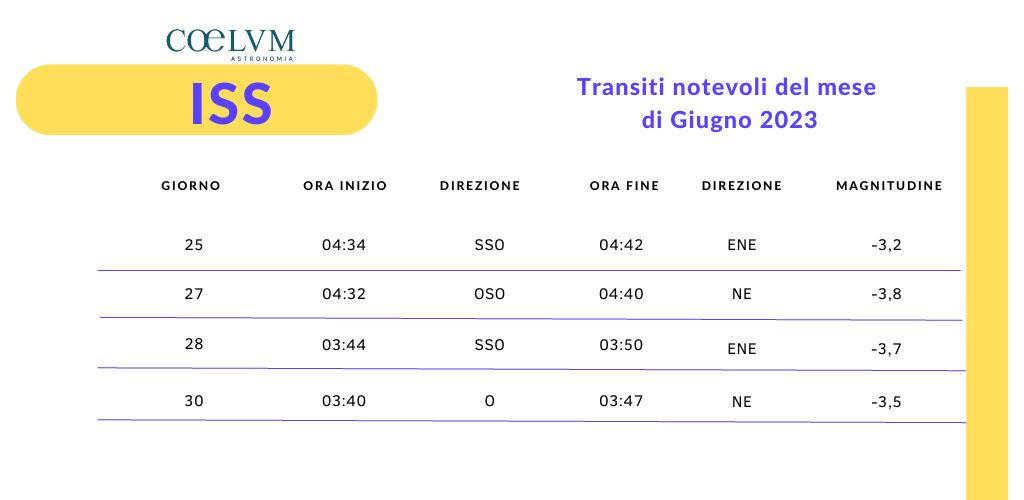

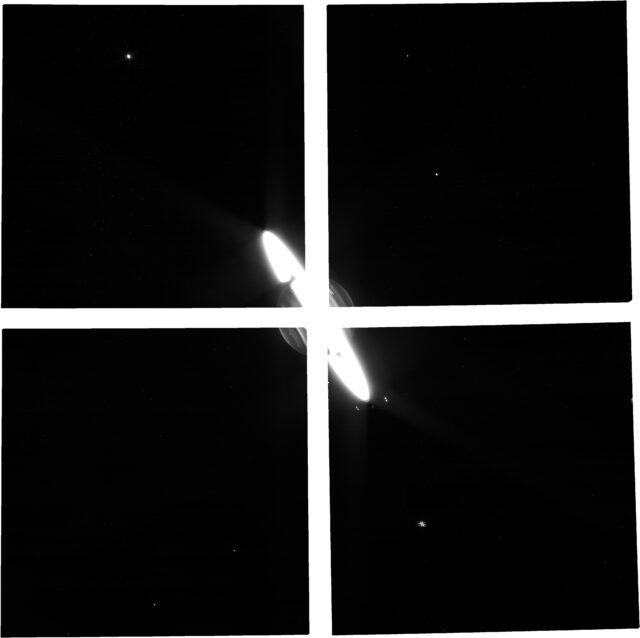

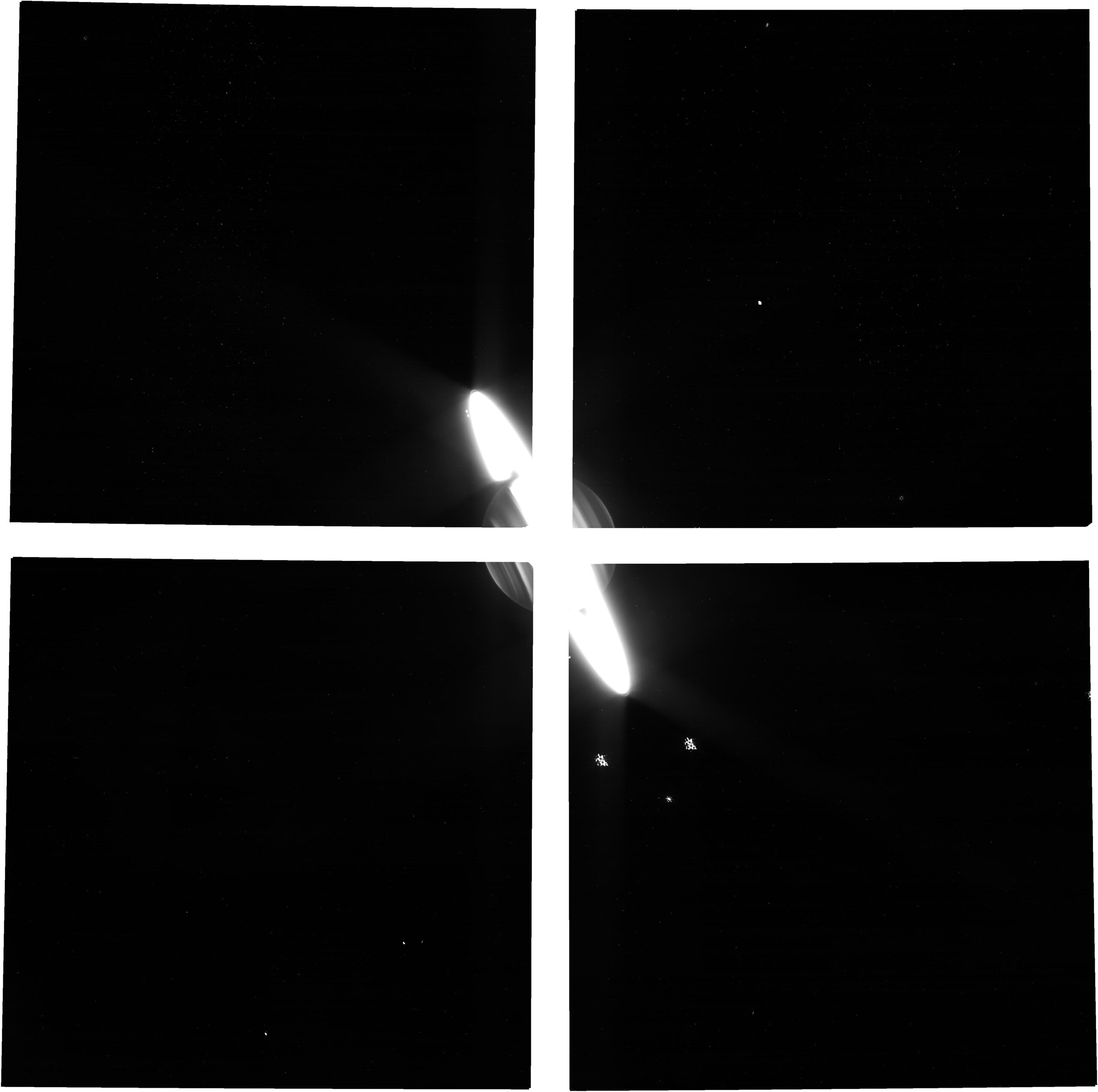

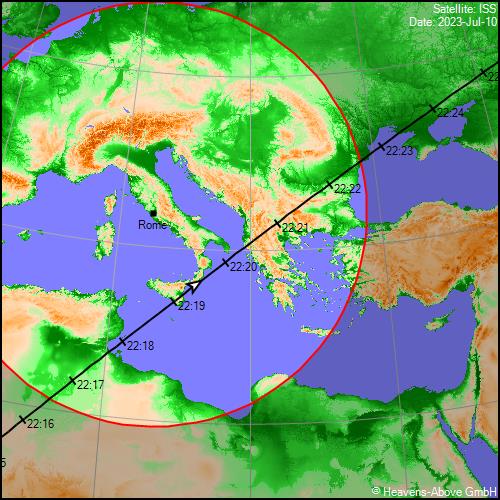

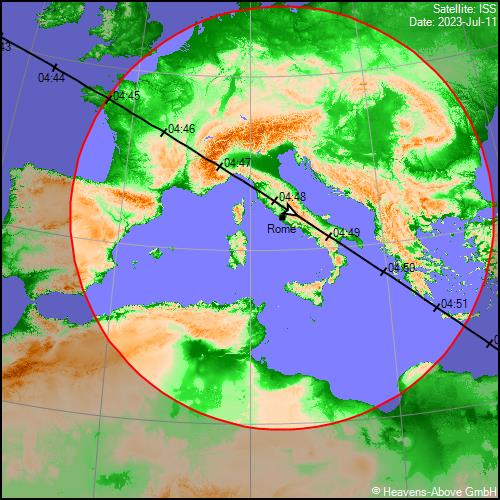

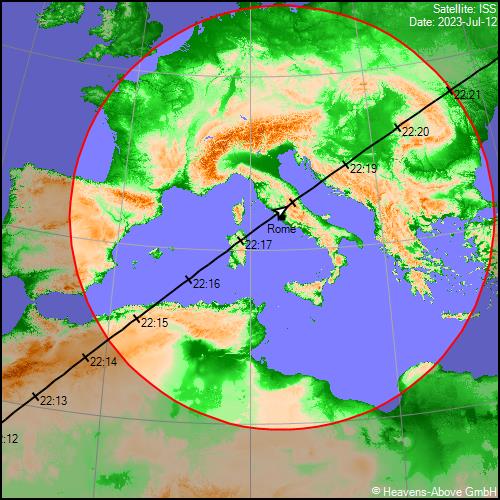

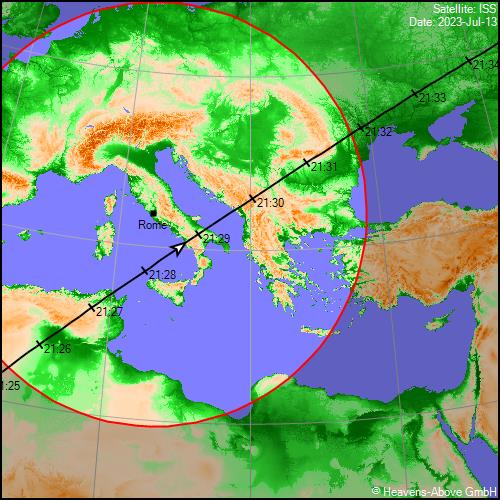

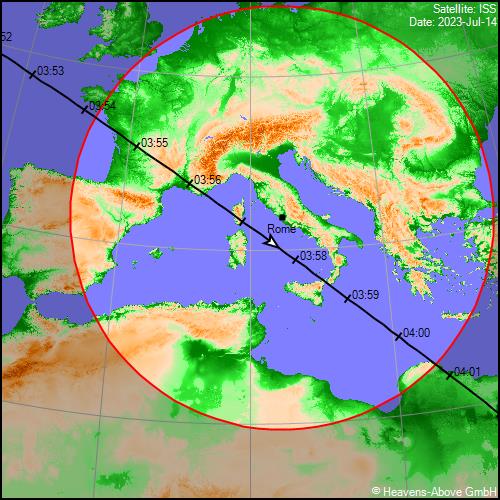

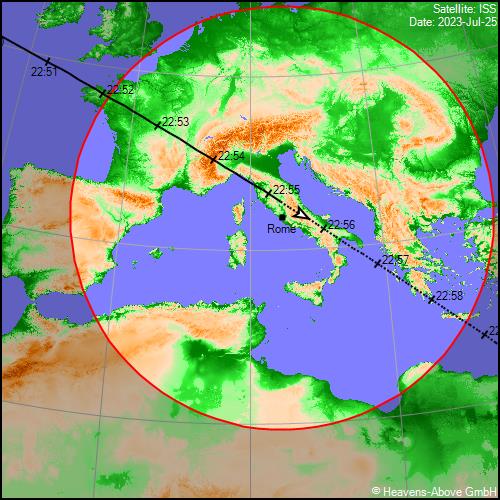

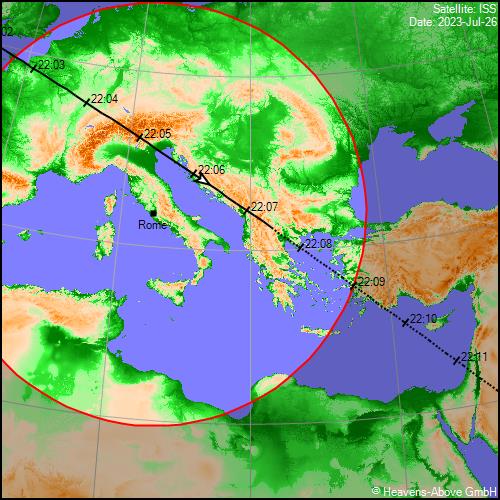

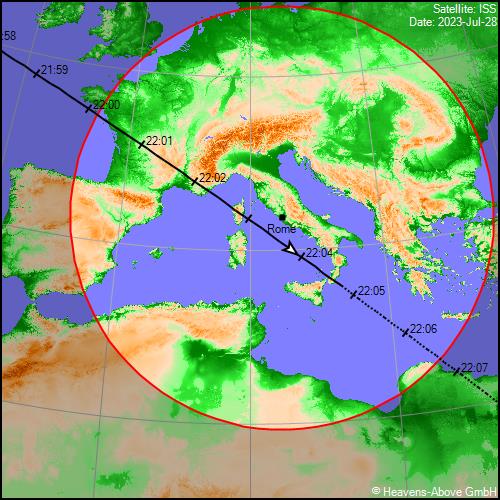

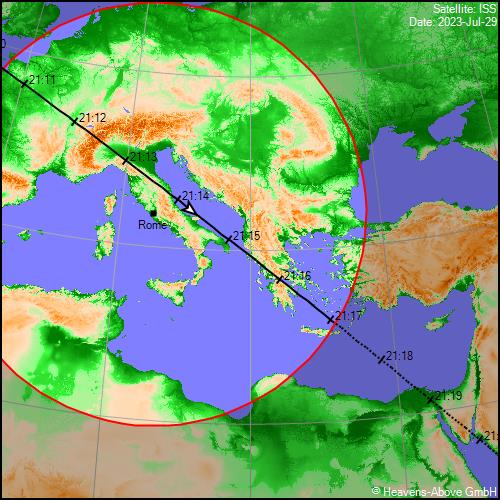

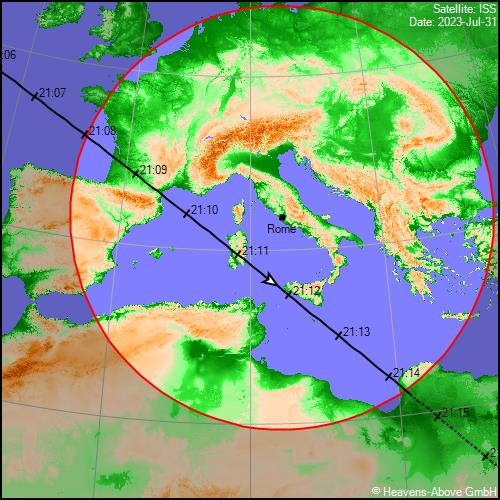

TRANSITI NOTEVOLI ISS

La ISS – Stazione Spaziale Internazionale sarà rintracciabile nei nostri cieli sia ad orari mattutini che serali. Avremo molti transiti notevoli con magnitudini elevate durante il secondo mese estivo, auspicando come sempre in cieli sereni.

La ISS Stazione Spaziale Internazionale torna ben visibile la sera! Molte le occasioni e non perdere le prime due: il 10 e il 12 luglio.

Non perdere la rubrica Transiti notevoli ISS per il mese di Luglio 2023 a cura di Giuseppe Petricca

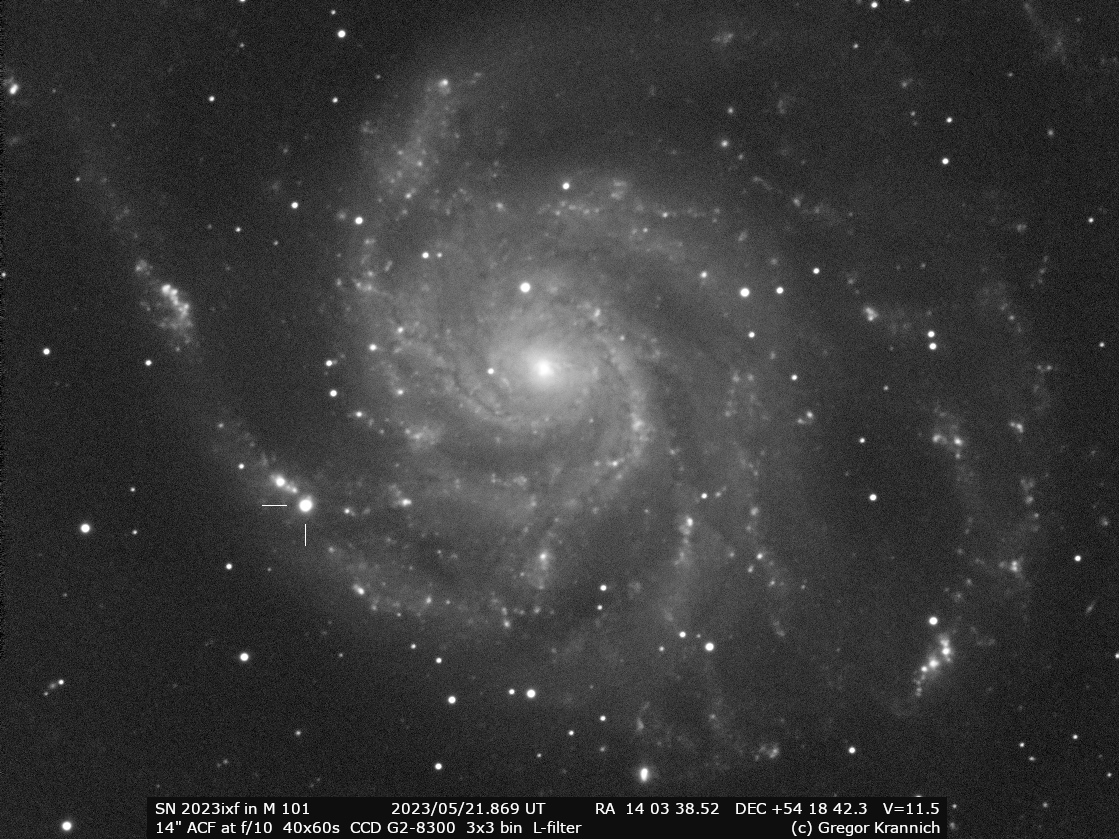

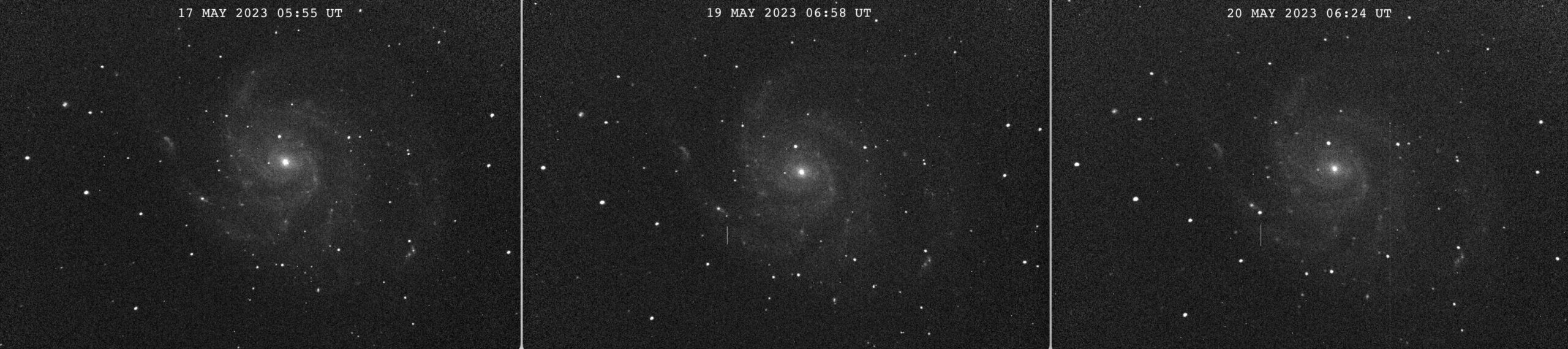

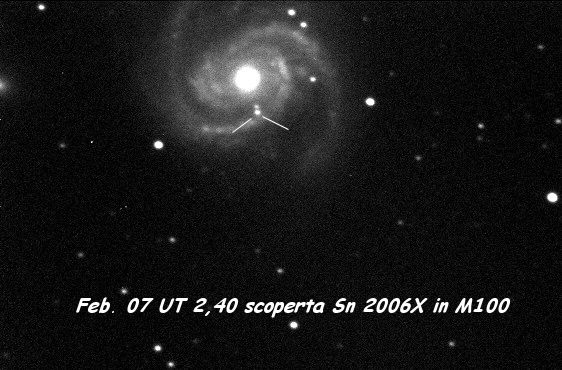

SUPERNOVAE – AGGIORNAMENTI

Leggi tutti gli aggiornamenti sulle ultime Supernovae scoperte nell’articolo a cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

AVVISO: Si informa che a partire dal mese di Luglio (data da definire) l’accesso ai contenuti online subirà delle modifiche a favore dei lettori che sostengono Coelum Astronomia.

L’invito è a regolarizzare il proprio abbonamento usufruendo delle offerte ora in corso – ATTENZIONE termine ultimo oggi (30 GIUGNO)

Cieli sereni a tutti!

Vuoi essere sempre aggiornato sul Cielo del Mese?

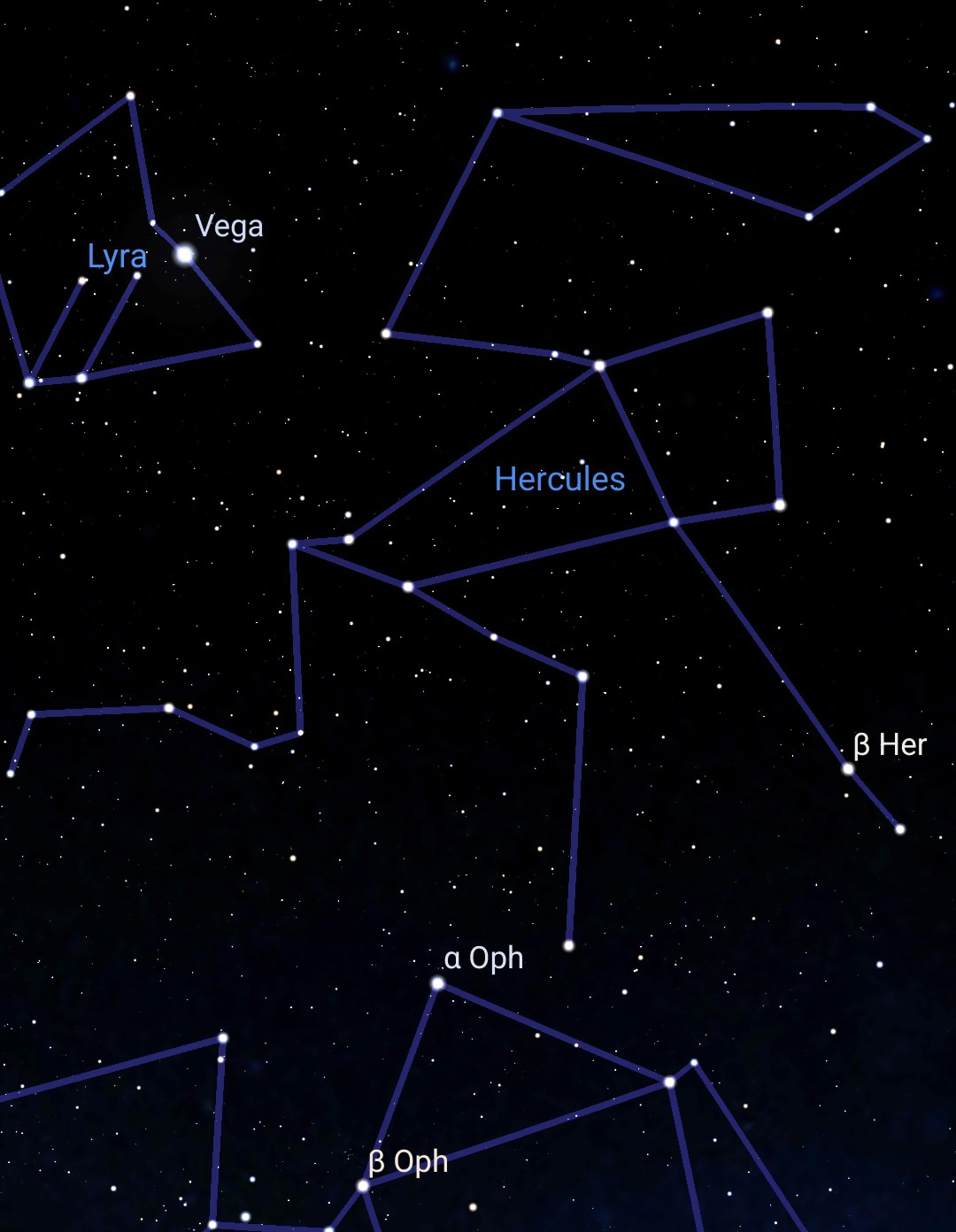

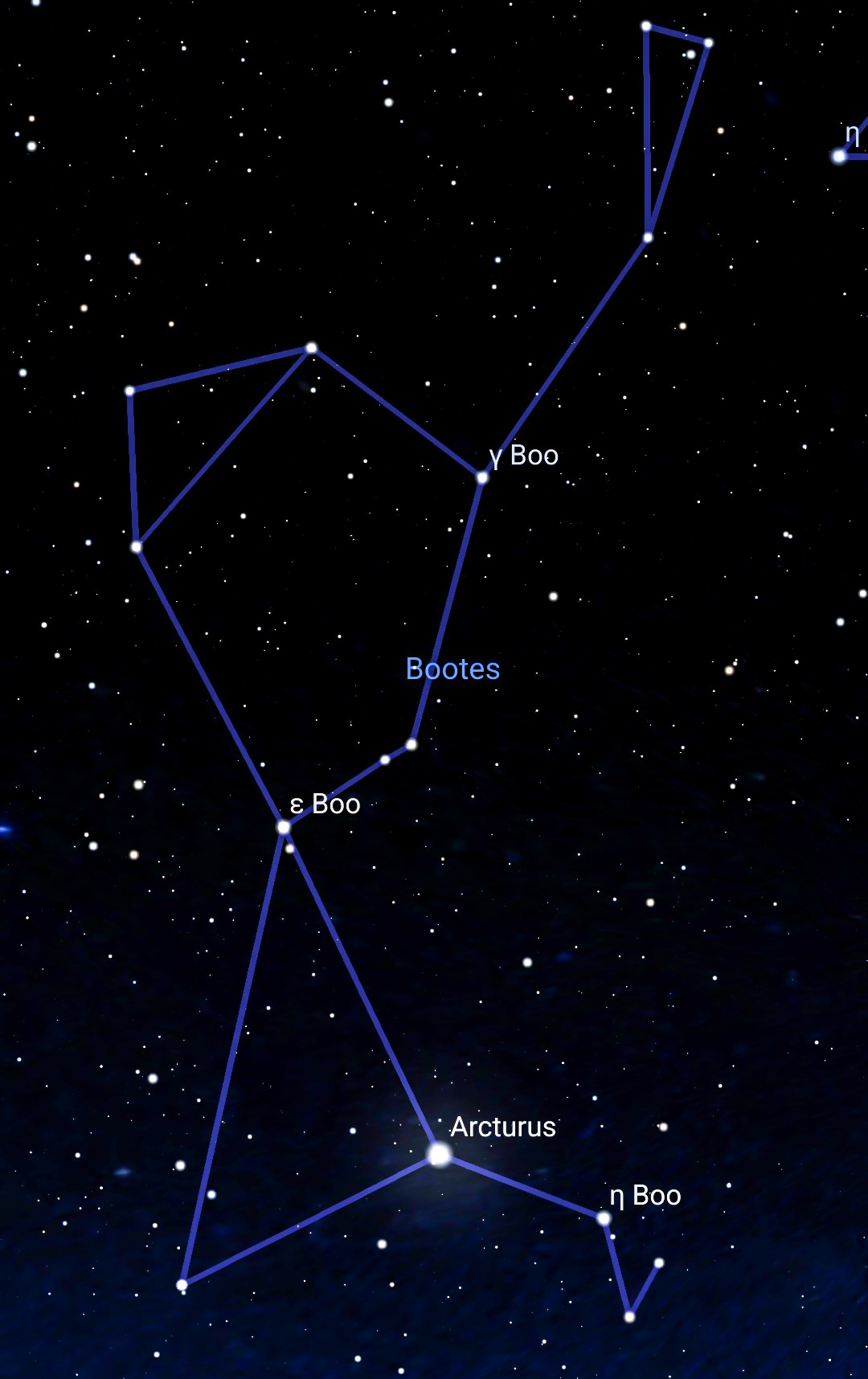

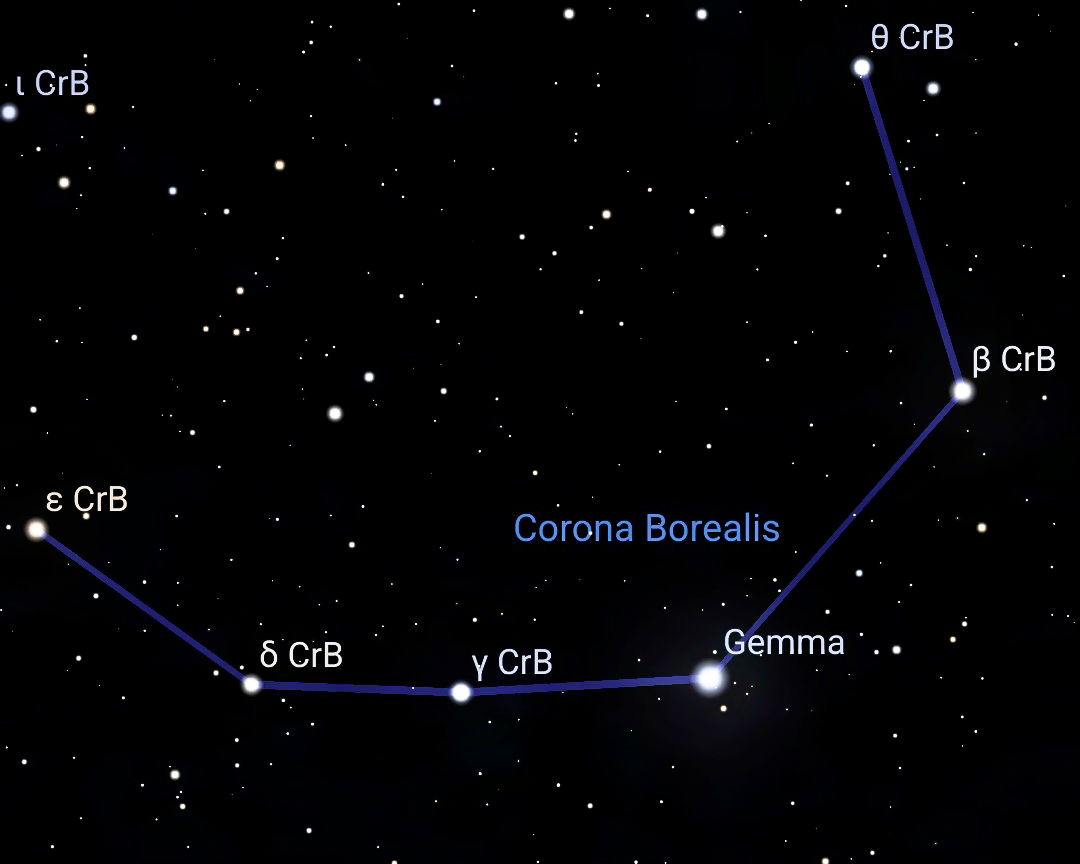

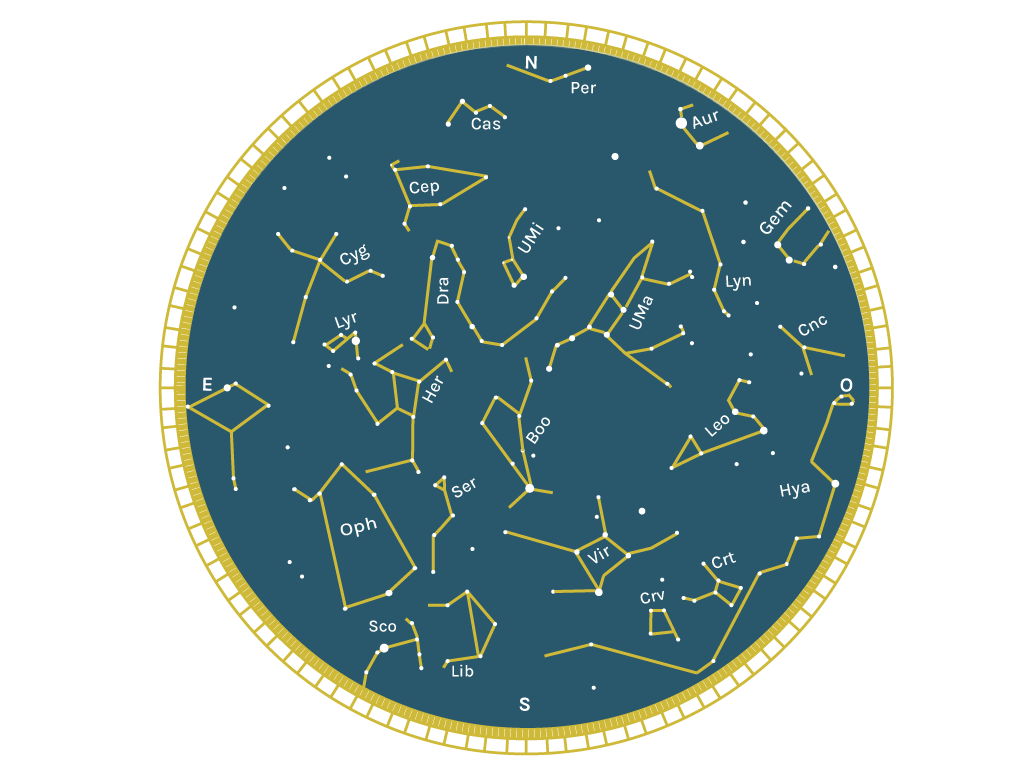

Le costellazioni da seguire e in cui perdersi alla caccia degli oggetti del profondo cielo saranno Ercole, Boote e la Corona Boreale.

Le costellazioni da seguire e in cui perdersi alla caccia degli oggetti del profondo cielo saranno Ercole, Boote e la Corona Boreale.