A cura di Lorenzo Barbieri dell’Associazione Astrofili Bolognesi

Il progetto RAMBo, nato dall’iniziativa di un gruppo di astrofili bolognesi, ha permesso la rilevazione delle radiometeore sfruttando la tecnologia analogica. L’evoluzione verso il digitale ha portato alla creazione di CARMELO, un sistema basato su ricevitori SDR e Raspberry Pi, capace di registrare e analizzare gli echi meteorici con maggiore precisione. Grazie a strumenti di elaborazione avanzati, CARMELO filtra i falsi positivi e consente il monitoraggio in tempo reale degli eventi, fornendo dati statistici sull’attività meteorica. L’espansione della rete osservativa, che già conta numerosi ricevitori, permetterà di affinare la ricostruzione delle traiettorie e delle velocità delle meteore. Con il coinvolgimento di scuole e astrofili, il progetto mira a rendere la radioastronomia meteorica accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Indice dei contenuti

Gli Inizi

Tutto iniziò una quindicina di anni fa al termine di una serata di G-Astronomia svoltasi a casa mia con un gruppo di soci dell’Associazione Astrofili Bolognesi e con la compagnia di buon vino.

Un nostro socio radioamatore, Marco Calzolari, ci mise a disposizione una radio Yaesu da tavolo che collegammo ad un’antenna autocostruita; con pochi semplici passaggi e attendendo alcuni minuti emerse dal rumore di fondo un piccolo “ping”: era il primo eco attribuibile ad una radiometeora ascoltato dai presenti. Si tratta del prodotto del fenomeno “meteor scatter”: quando un meteoroide penetra nell’atmosfera terrestre, l’attrito con le molecole d’aria provoca la vaporizzazione del corpo celeste, generando una scia luminosa nota come meteora. Oltre a questo spettacolo visivo, l’evento produce un cilindro di plasma composto da ioni ed elettroni liberi, risultato della disintegrazione degli atomi del meteoroide durante l’impatto con le molecole della ionosfera. Questa scia ionizzata ha la capacità di riflettere le onde radio, comportandosi come un vero e proprio specchio per le frequenze radio VHF (Very High Frequency). Di conseguenza, un trasmettitore che emette onde radio in queste frequenze può vedere il suo segnale riflesso dalla scia ionizzata, permettendo a un ricevitore sintonizzato sulla stessa frequenza di “osservare” la meteora, anche in assenza di visibilità direttaa.

Nel corso dei decenni, numerosi radar sono stati progettati specificamente per lo studio delle meteore attraverso il meteor scatter. In Italia, ad esempio, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) aveva installato un radar meteorico a Vedrana di Budrio, vicino Bologna, che purtroppo non è più operativo. A livello internazionale, il Canadian Meteor Orbit Radar (CMOR) è uno dei più noti strumenti dedicati a questo tipo di osservazionib, affiancato da altri progetti in Belgio, Giappone e Regno Unito. Questi radar permettono di raccogliere dati dettagliati sulle orbite e sulle caratteristiche fisiche delle meteore, contribuendo in modo significativo alla nostra comprensione dei piccoli corpi del sistema solare.

L’Esperienza nell’Analogico

Per noi astrofili, l’installazione e la gestione di un radar meteorico rappresenta però una sfida, sostanzialmente a causa dei costi elevati associati agli apparati trasmittenti e alla loro manutenzione. Nel tempo tuttavia si è trovato il modo per aggirare parte dell’ostacolo sfruttando trasmettitori esistenti e lasciando così agli appassionati solo il compito di gestire la ricezione. Un esempio è il trasmettitore militare GRAVES, situato in Francia, che grazie alla sua potenza è largamente utilizzato da anni dagli astrofili europei.

Nel giro di poco tempo quindi avevamo installato lo stesso apparato testato durante la cena nella sede dell’AAB utilizzando una radio analoga a quella di Marco e montando un’antenna ad alto guadagno.

Con molta soddisfazione, scelta la polarizzazione giusta, i “ping” piovevano copiosi.

Avevamo realizzato il primo sistema radar “forward scatter” (o bistatico) dell’AAB.

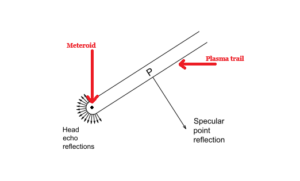

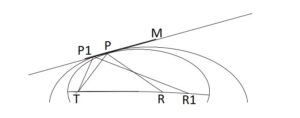

I radar sono comunemente di due tipi: il backward scatter è quello più noto e diffuso in cui trasmettitore e ricevitore sono vicini ed addirittura possono utilizzare la stessa antenna, prima illuminando il bersaglio e poi ricevendone l’eco, mentre il forward scatter, assai diffuso nelle osservazioni di meteore, ha una configurazione come quella descritta nell’immagine: in questo caso il trasmettitore è sempre in potenza ed i ricevitori (che possono essere più di uno) sono sempre in ascolto.

del nostro RAMBo.

Insieme a Fabio Balboni e Daniele Cifiello, altro radioamatore, ci siamo quindi posti il tema: è possibile trasformare il semplice ascolto in una osservazione sistematica e continuativa misurando e catalogando questi echi?

Il passo successivo è stato l’acquisto di un “Arduino” e la sua programmazione in c++.

Con esso il segnale audio in uscita dalla radio veniva digitalizzato, i suoi parametri (orario, ampiezza e durata) trascritti in un file csv e resi disponibili al trattamento numerico. Il progetto RAMBo (Radar Astrofilo Meteorico Bolognese), così fu chiamato, funzionava a pieno regime registrando circa 2500 eventi al giorno (quasi un milione all’anno).

evidenzia un filamento dello sciame

assente negli anni precedenti ed invece

previsto dalle analisi numeriche degli astronomi

riguardanti gli influssi gravitazionali dei

pianeti maggiori sul complesso dello sciame.

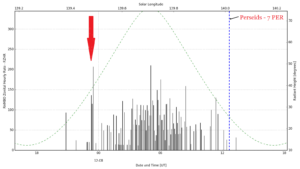

Che fare con tutti questi dati? Qui entra in scena Gaetano Brando, allora nuovo giovane iscritto all’ associazione ed esperto di programmazione python. Con lui abbiamo iniziato a fare statistiche e analisi numeriche sui dati facendo sul campo quelle scoperte che, per quanto note agli esperti del settore, per noi erano assolutamente nuove, ad esempio l’andamento diurno tendenzialmente sinusoidale o la presenza degli sciami meteorici come mostrato in figura 7.

Poi sono arrivate anche le prime soddisfazioni: con RAMBo era possibile osservare gli sciami meteorici e confrontarli con le previsioni numeriche elaborate dai professionisti; i nostri articoli al riguardo sono stati pubblicati su WGN il periodico dell’IMO (International Meteor Organization) e su e-Meteor news (giornale elettronico). Il nostro progetto è stato illustrato all’IMC: congresso internazionale dell’IMOc.

Per quanto entusiasmante l’esperienza di RAMBo soffriva però di alcuni limiti:

1) Presenza di falsi positivi: fulmini, transitori elettrici sulla rete (accensione di luci al neon, motori elettrici ecc.. motori a scoppio nelle vicinanze auto, moto e soprattutto rasaerba!)

2) Misura non del segnale radio ma della sua conversione in segnale audio effettuata dalla radio, con conseguenti dubbi sulla linearità e fedeltà.

3) Standard non comune condizionati dai parametri della radio.

4) Difficoltà replicabilità: realizzare la scheda elettronica di interfaccia tra radio ed Arduino non era affatto banale.

5) Costo considerevole: tra antenna, radio di un certo livello, arduino e scheda analogica il prezzo saliva.

Un’unica soluzione risolveva tutti i problemi: passare al digitale.

Passaggio al Digitale

E qui sono arrivati i problemi e le frustrazioni: maneggiare la tecnologia SDRd non è per nulla facile se non si è esperti del settore. Con Gaetano abbiamo impiegato mesi e mesi cercando di far funzionare un dongle SDR ed un computer come volevamo, abbiamo dedicato innumerevoli serate al problema con conseguenti dissapori con altri soci dell’associazione più interessati ad altre attività.

Ad un certo punto abbiamo deciso di rinunciare finché a distanza di un anno Gaetano scrive un messaggio: “Ho trovato in rete una libreria di python che si interfaccia con i dongle SDR!”. È stata la svolta e dopo mesi e mesi persi in vani tentativi in poche ore abbiamo scritto il primo software per realizzare un ricevitore meteorico per le radiometeore! Era l’embrione di CARMELO (Cheap Amatorial Radio Meteoric Echoes Logger).

un dongle da 13 euro fissato su un

pezzetto di legno, un cavo coassiale

utilizzato come antenna (dipolo) ed una

radiolina utilizzata come trasmettitore.

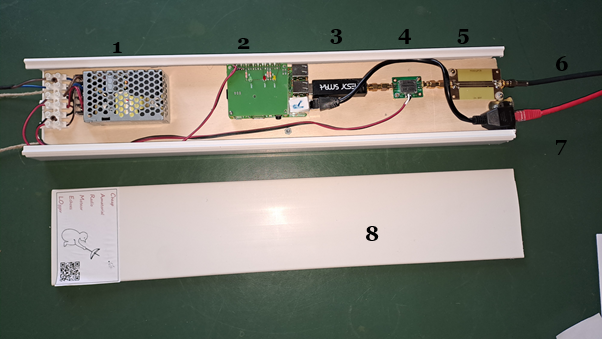

Il passo successivo è stato il passaggio ad un microprocessore (abbiamo scelto per il suo costo e la sua ampia diffusione un Raspberry) e la scrittura di un software che risolvesse tutti i punti deboli del precedente progetto analogico (RAMBo).

CARMELO utilizza una Fast Fourier Transform (FFT) per elaborare il segnale ricevuto e identificare automaticamente gli echi meteorici, scartando i falsi positivi. Una volta identificato un evento meteorico, il sistema registra i dati in un piccolo file.

Altri soci AAB, Paolo Fontana ed Antonio Papini, hanno attivamente collaborato all’assemblaggio del prototipo.

1. La rete CARMELo

A questo punto era necessario un server a cui spedire i dati ed un sito che li mostrasse e grazie all’incessante lavoro di Gaetano anche ciò è diventato realtà.

ricevente digitale presso la propria abitazione o osservatorio, senza la necessità di strumenti professionali.

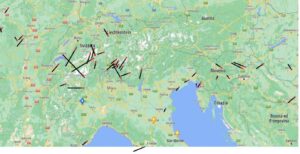

Gli eventi mostrati (in tempo reale) vanno dalle più piccole meteore sporadiche di pochi millisecondi di durata e che corrispondono a meteore di 7° od 8° magnitudine e perciò inosservabili sia ad occhio nudo che con le videocamere, fino ai bolidi e super bolidi, con i quali il grado di ionizzazione è assai elevato, quindi l’eco è molto lunga. Tuttavia, poiché la maggioranza dei ricevitori CARMELO è sita in Italia e quindi in forward scatter, l’80% degli eventi rilevati da CARMELO è sulle Alpi oppure a nord delle Alpi. A riprova di ciò mostriamo l’incrocio di dati osservativi nostri e visuali a cui si è dedicata Silvana Sarto altra socia AAB che con entusiasmo è entrata nel gruppo.

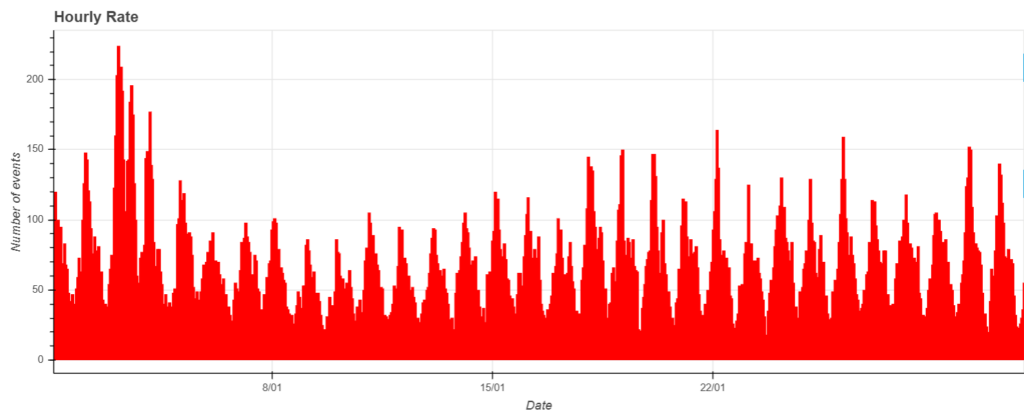

2. Il tasso orario

Oltre alle singole osservazioni CARMELO fornisce una pagina statistica, che permette di monitorare il tasso orario delle meteore con una risoluzione temporale di un’oraf. Con l’espansione della rete, potremo abbassare ulteriormente questa risoluzione, migliorando la precisione delle osservazioni.

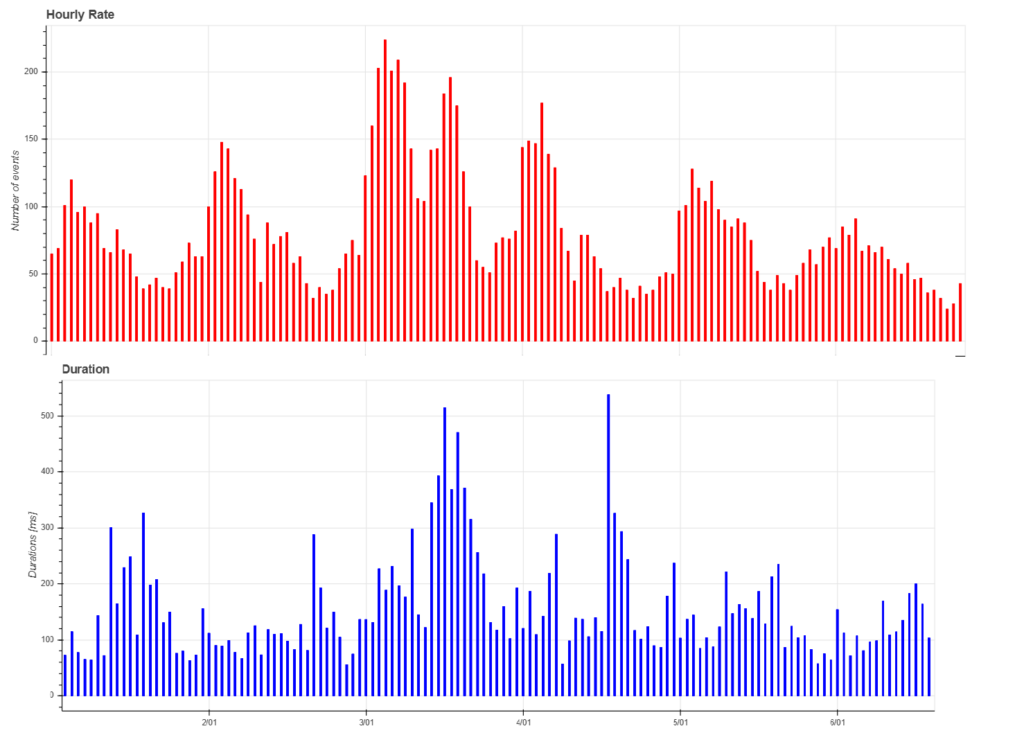

Oltre a ciò, l’analisi incrociata tra tasso orario e durata degli echi permette di studiare la distribuzione della massa all’interno degli sciami meteorici. Questo porta ad indagare l’età dello sciame in base alla simmetria della distribuzione delle masse.

Ad esempio, proprio questo tipo di confronto fatto per lo sciame delle Quadrantidi a inizio 2025 ha evidenziato come questo sciame abbia una struttura a cilindro avente all’esterno un “guscio” di meteore più piccole, e all’interno un filamento di meteore di maggior massag. Questa caratteristica è tipica degli sciami relativamente giovani nei quali né le perturbazioni dei pianeti massicci né la radiazione solare (effetto di Poynting – Robertson) hanno ancora comportato la migrazione dei meteoroidi più massicci verso “la periferia” dello sciame facendo quindi perdere la simmetria originaria.

Ogni mese viene preparato un bollettino: il “CARMELo monthly report” che riassume l’attività meteorica registrata dalla rete e caratterizza gli sciami principali, poi pubblicato su eMeteorNews e su eMetNJournal ed anche sull’ “Astrophisic data system”. Questo lavoro è a cura di Mariasole Maglione, astrofisica ed esperta di comunicazione in campo industriale astronautico, astrofila vicentina ed ultimo ingresso nel nostro piccolo gruppo di lavoro.

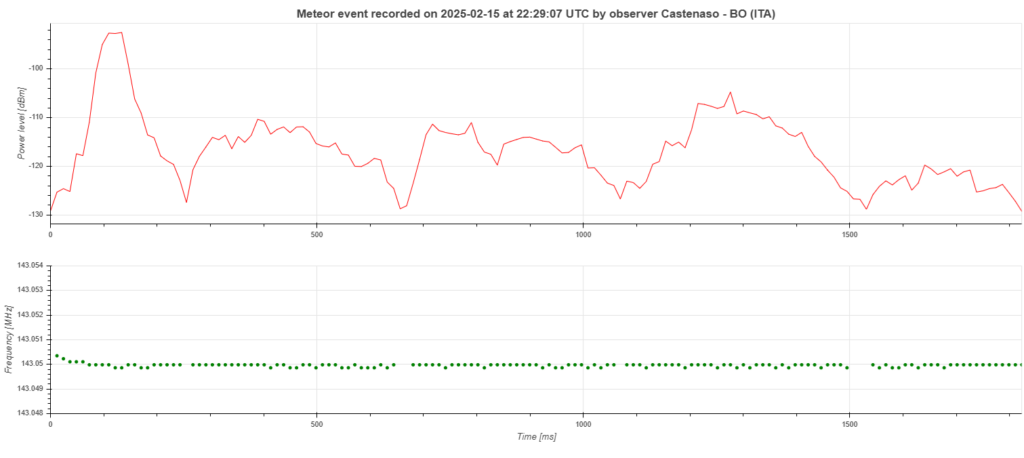

3. Le forme d’onda

Uno degli aspetti più innovativi è la possibilità di visualizzare le forme d’onda di ogni meteora in tempo reale. Si tratta di una novità assoluta nel campo dell’osservazione radio amatoriale, permettendo agli astrofili di ottenere informazioni sulla natura di ogni singolo evento. Analizzando le forme d’onda, gli osservatori possono determinare:

– Se la meteora è satura (ovvero, se il segnale è talmente forte da creare un cilindro di plasma che si comporta come un corpo solido).

– Se la meteora ha subito frammentazione, osservabile tramite variazioni ondulatorie del segnalei.

– Se è energetica al punto da mostrare l’eco di testa, riconoscibile anche dal tipico effetto Doppler del segnale radio.

Programmi per il futuro

1. Traiettorie e velocità

Dopo circa 100 millisecondi, il meteoroide raggiunge il punto di riflessione P, perpendicolare alla visuale dell’osservatore. A questo punto, lo spostamento Doppler scompare e la riflessione del cilindro ionizzato sovrasta quella dell’eco di testa in allontanamento. Successivamente si notano le oscillazioni tipiche della frammentazione della meteora.

Uno degli obiettivi più ambiziosi è la ricostruzione delle traiettorie delle meteore. Questo è possibile grazie alla presenza di più osservatori distribuiti sul territorio, che ricevono il segnale riflesso dalla stessa meteora con un leggero ritardo temporale.

Vicentini).

Ricostruendo la traiettoria del segnale ed individuando gli n punti P di riflessione speculare corrispondenti agli n osservatori è possibile calcolare la velocità della meteora proprio confrontando il ritardo tra i fronti di salitaj.

Abbiamo confrontato decine di meteore registrate simultaneamente dalla rete CARMELo e dalla rete di telecamere GMN (Global Meteor Network) ed effettivamente, le velocità calcolate considerando i ritardi temporali dei fronti d’onda coincidevano, entro margini di errore minimi, con le velocità calcolate tramite le immagini dell’osservazione visuale.

La sfida per il futuro è quella di calcolare anche le traiettorie prescindendo dall’uso del confronto con il video. Sarà una sfida impegnativa: occorrerà individuare algoritmi complessi e probabilmente potrà rendersi necessario far ricorso anche alle reti neurali.

2. L’inquinamento radioelettrico

All’inizio del 2025 c’è stato un aggiornamento del software di CAR

MELO. Con la nuova versione, la banda passante è stata ristretta a 20 kHz e gli apparati sono stati dotati di un nuovo e più efficace filtro software sui falsi positivi.

Dopo questo aggiornamento, la nostra attenzione si è concentrata sul rumore: perché ciò che tutti gli astrofili ed astrofotografi ben conoscono riguardo l’inquinamento luminoso è esattamente drammaticamente vero anche per l’inquinamento radioelettrico. La maggioranza dei nostri siti soffre della presenza di ponti radio, torri 4G o 5G, oltre ai trasmettitori televisivi e radiofonici, ma anche in stazioni riceventi in luoghi relativamente non inquinati abbiamo rilevato la novità di questi ultimi anni e cioè i satelliti per la telefonia da cellulari in orbita bassa.

Di conseguenza, una modifica che a breve verrà introdotta sarà l’utilizzo di un filtro a banda stretta, in perfetta similitudine all’osservazione fotometrica o alla fotografia amatoriale.

3. La velocità del microprocessore

L’amico Roberto Lulli, ricercatore associato INAF nei progetti Space Debris e SETI in qualità di analista programmatore, ha proposto una modifica al nostro software al fine di utilizzare in parallelo i quattro core del microprocessore, dedicando ogni core ad uno dei vari compiti che attualmente CARMELo svolge in maniera seriale. Qualora questa modifica andasse in porto potremmo più che raddoppiare la velocità del ricevitore con conseguenti evidenti miglioramenti sia nella risoluzione temporale delle forme d’onda, sia dell’individuazione degli istanti dei fronti di salita ed anche del numero delle meteore rilevate.

Roberto, che è anche insegnante di informatica all’ I.T.T.S. “G. & M. Montani” di Fermo (FM), ha coinvolto nell’idea gli studenti dei propri corsi, che hanno risposto mostrando molto interesse. È la prima volta che CARMELo entra in una scuola e speriamo che altre ne seguano.

4. L’ampliamento della rete

dello stesso evento da parte di diversi

osservatori della rete CARMELO. In alto

si notano i diversi istanti tra i fronti di salita.

In basso la dislocazione geografica. Si può

apprezzare un andamento da sud ovest verso

nord est.

Da quanto detto finora emerge chiaramente che sia per quel che riguarda il tasso orario ed il conseguente studio degli sciami, sia per quel che riguarda la ricezione simultanea tra più ricevitori ed il conseguente lavoro su traiettorie e velocità delle meteore, l’ampliamento della rete potrebbe rappresentare un salto di qualità.

Attualmente, la rete conta 13 ricevitori, dislocati in Italia, Regno Unito e USAk ed altre istallazioni sono attese in Croazia, a Porto San Giorgio e a Como, mentre interesse al progetto è stato mostrato da ricercatori in Catalogna. L’auspicio è che altri astrofili ed istituzioni vogliano entrare a far parte della rete osservativa.

Per partecipare al progetto non servono competenze avanzate: basta un modesto investimento economico, una corretta installazione dell’antenna e tanta curiosità scientifica.

Il ricevitore è pensato per essere autocostruitol, ma chi non volesse intraprendere il lavoro manuale può scriverci, lo metteremo in contatto con un autocostruttore di nostra fiducia. Ognuno può entrare a far parte della comunità dei radio osservatori meteorici tramite CARMELO! Tutte le informazioni per partecipare sono nel nostro sito www.astrofiliabologna.it/carmelo.

Riferimenti

a) Cis Verbeeck, Jean-Louis Rault. Radio meteor observations. HANDBOOK FOR METEOR OBSERVERS: International Meteor Organization Edited byJürgen Rendtel 2022

b) https://fireballs.ndc.nasa.gov/cmor-radiants/index.html

c) Barbieri, L. (2016)” An atenna,a radio and a microprocessor: which kinds of observation are possible in meteor radio astronomy?”.IMC – IMO Egmond, the Netherlands, 2-5 June 2016 – page 26

d) https://it.wikipedia.org/wiki/Software_defined_radio

e) http://www.astrofiliabologna.it/graficocarmelo

f) http://www.astrofiliabologna.it/graficocarmelohr

g) Maglione M., Barbieri L. (2025)“January 2025 CARMELO report”,

h) eMetN Journal https://ui.adsabs.harvard.edu/

i) W.G Elford, L Campbell: Effect of meteoroid fragmentation on radar observations ol meteor trails (ESAPSB2): NASA Astrophisic data system

j) M.T. German: Utilizing Video Meteor Trails to Understand Radio Meteor Detection: WGN, the Journal of the

IMO 51:4 (2023)

k) http://www.astrofiliabologna.it/obs_on_line

l) http://www.astrofiliabologna.it/about_carmelo

Seguite ogni mese i bollettini di CARMELO su coelum.com, nella sezione Il Cielo del Mese, per scoprire i dati aggiornati sull’attività meteorica osservata dalla rete radio degli astrofili.

L’articolo è pubblicato in COELUM 273 VERSIONE CARTACEA