a cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 138

Chi segue la nostra rubrica supernovae avrà notato che lo scorso mese non siamo andati online ed il motivo purtroppo è dovuto all’assenza di scoperte amatoriali o di altre supernovae luminose esplose in belle galassie. Ad essere sinceri però nel mese di ottobre abbiamo avuto tre scoperte amatoriali da parte degli incredibili cinesi del programma XOSS, ma si trattava di deboli possibili supernovae scoperte oltre la mag.+19 esplose in piccole galassie anonime e prive di conferma spettroscopica. Non valeva pertanto la pena dare un approfondimento se non ai soli fini statistici.

Questi astrofili cinesi raggiungono infatti la fantastica quota di ben 33 supernovae scoperte nel 2025. In questo mese di novembre invece la situazione va leggermente migliorando e possiamo focalizzare la nostra attenzione su una interessante scoperta amatoriale ottenuta da un altro gruppo di astrofili cinesi, che merita un approfondimento.

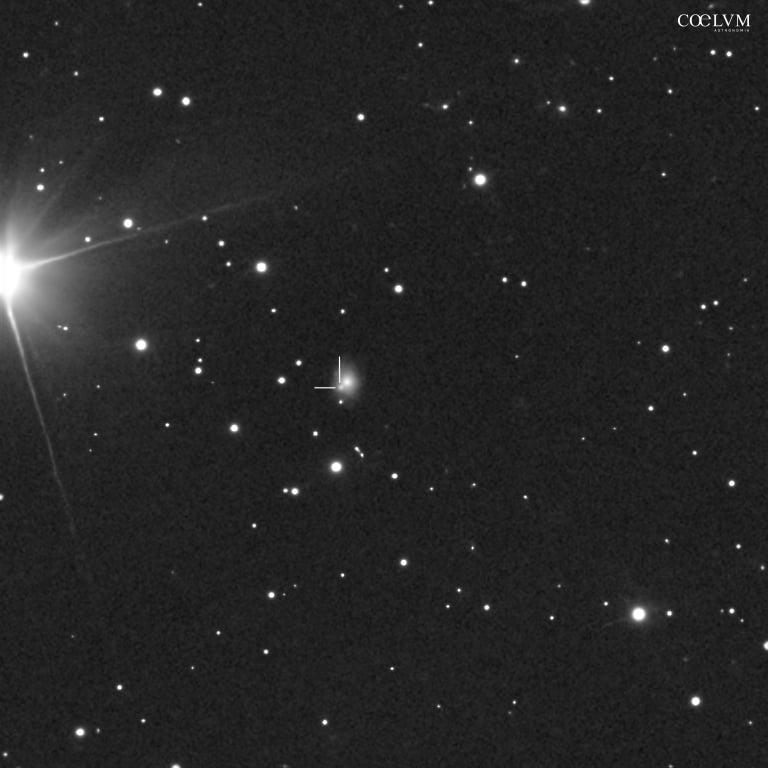

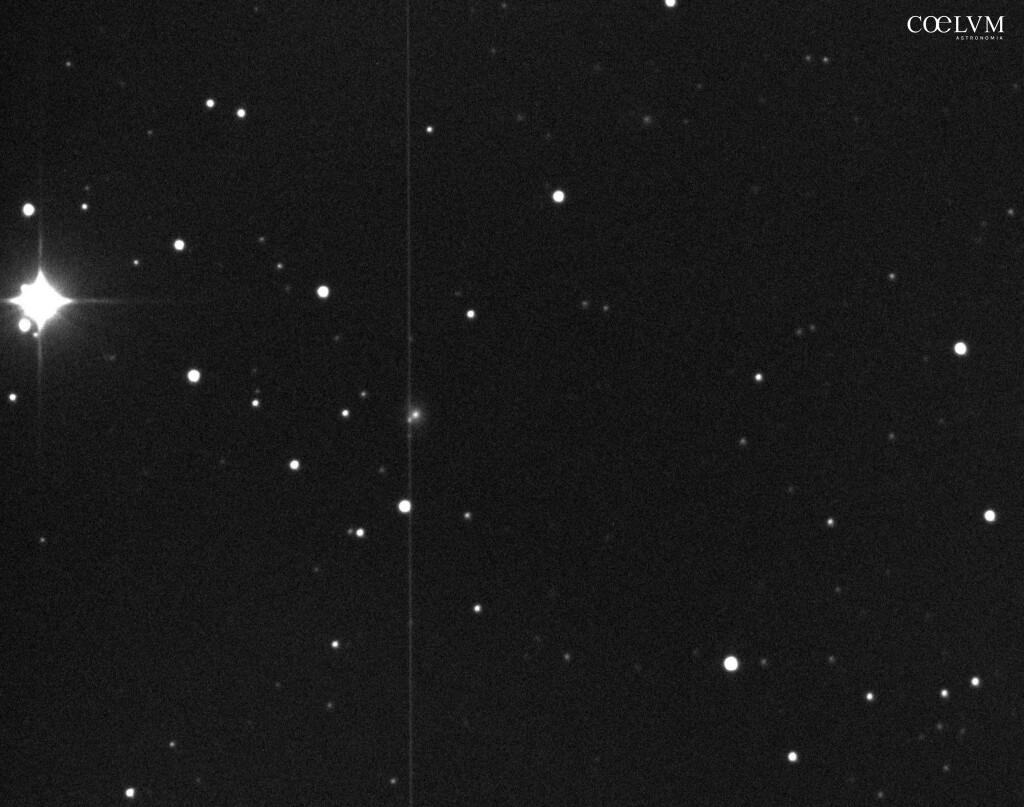

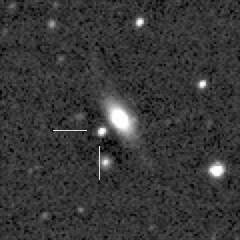

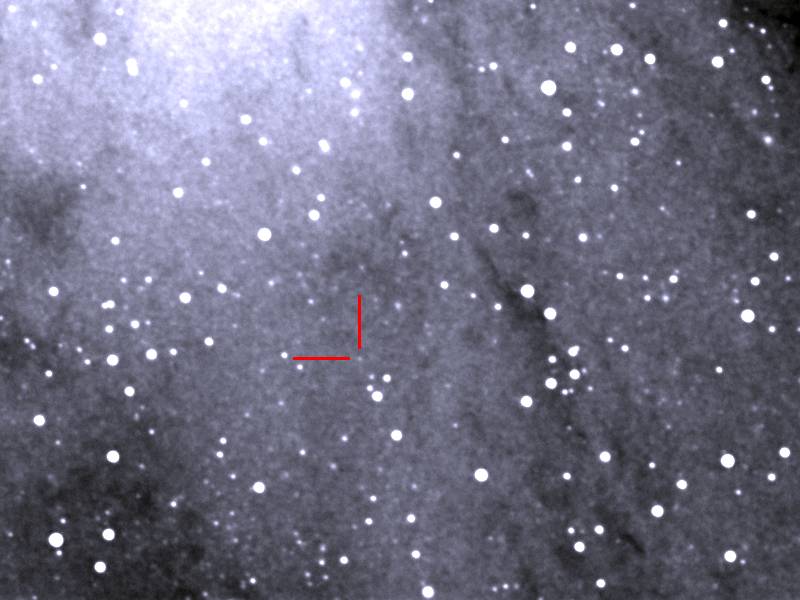

Non si tratta di una supernova luminosa ed anche la galassia che la ospita non è niente di eclatante, però siamo di fronte ad una supernova tutta amatoriale a partire dalla scoperta fino ad arrivare alla classificazione. Stiamo parlando della SN2025aceh scoperta il 1° novembre dagli astrofili cinesi Ziyang Mai, Bozhang Shi e Jiaze Fu del Sumdo Observatory, nella piccola galassia a spirale UGC640 posta nella costellazione dei Pesci e distante circa 520 milioni di anni luce.

Il team del Sumdo Observatory con questa supernova raggiunge quota 5 scoperta nel 2025 e si posiziona subito dietro agli altri cinesi del programma XOSS e davanti al nostro Giancarlo Cortini che con 3 scoperte nel 2025 occupa il terzo gradino del podio. Tornando a questa supernova, al momento della scoperta mostrava una luminosità pari alla mag.+18,5 e nei giorni seguenti è aumentata di luminosità fino a raggiungere il massimo intorno alla mag.+17.

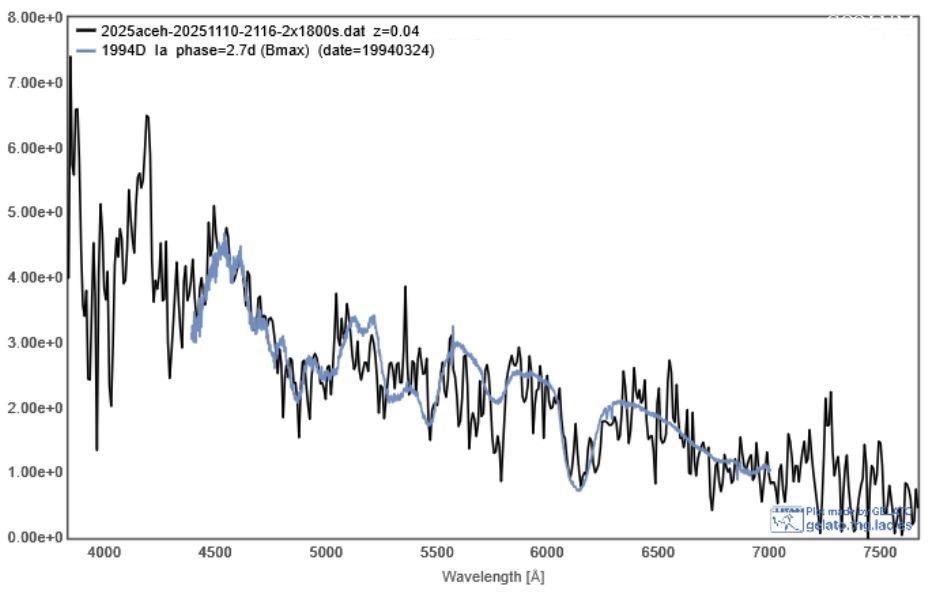

Arriviamo adesso all’aspetto che ci interessa da vicino: nella notte del 10 novembre il nostro Claudio Balcon (ISSP) è stato il primo a riprendere lo spettro del nuovo transiente, classificandolo come una supernova di tipo Ia scoperta circa due settimane prima del massimo di luminosità, con i gas eiettati dall’esplosione che viaggiano ad una velocità di circa 10.500 km/s. Con questa classificazione il bravo astrofilo bellunese raggiunge quota 195 supernovae classificate per primo nel TNS – Transient Name Server. Un record a livello mondiale davvero incredibile e difficilmente eguagliabile. Abbiamo contattato Ziyang Mai del Sumdo Observatory, che ci ha riferito che a breve amplieranno la loro strumentazione dedicata alla ricerca di supernovae con un altro telescopio da 30cm, che sarà affiancato all’attuale telescopio da 28cm. Inoltre ci ha rivelato un interessante metodo operativo che stanno utilizzando con successo: i programmi professionali di ricerca supernovae limitano la loro attività nei giorni prossimi alla Luna Piena ed è pertanto questo il periodo più favorevole per gli astrofili, per cercare supernovae senza la scomoda concorrenza dei professionisti. Un giusto suggerimento da prendere in buona considerazione.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 137

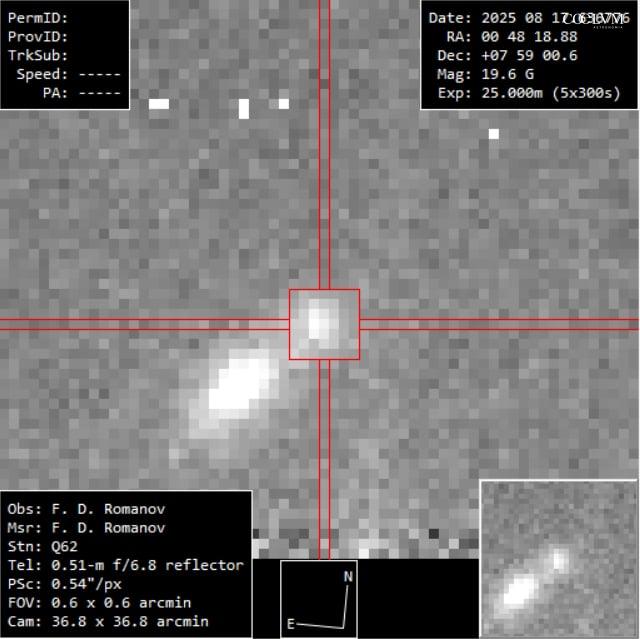

Nella rubrica dello scorso mese non avevamo fatto a tempo ad inserire un’altra scoperta amatoriale realizzata nel mese di agosto. A metterla a segno è stato l’astrofilo russo Filipp Romanov, che nella notte del 17 agosto ha individuato una debole stellina di mag.+19,6 in una piccola galassia denominata SDSS J004819.14+075856.8 posta nella costellazione dei Pesci all’incredibile distanza di oltre 2 miliardi di anni luce. Non ne abbiamo la certezza, ma molto probabilmente si tratta della supernova più lontana mai scoperta da un astrofilo.

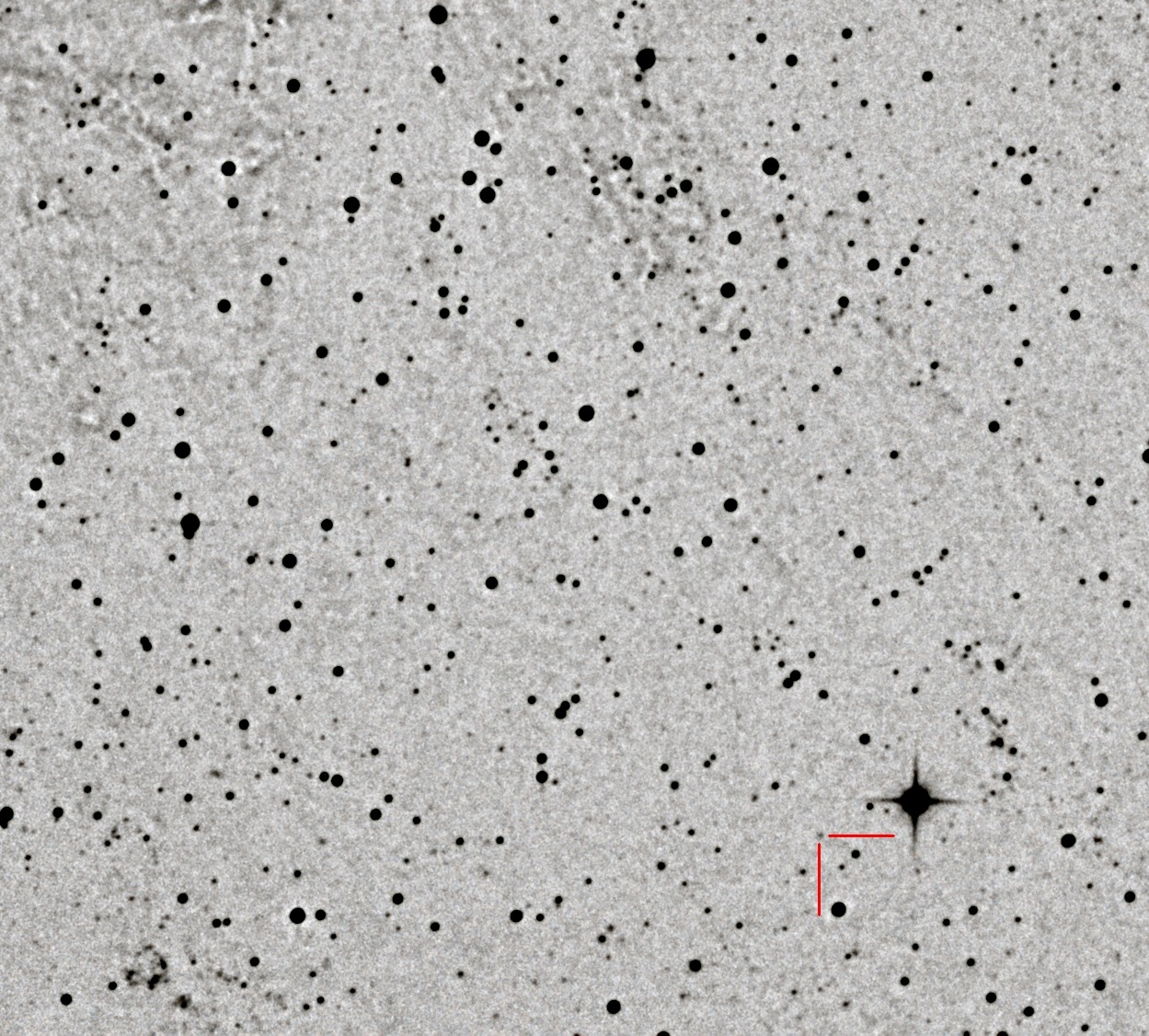

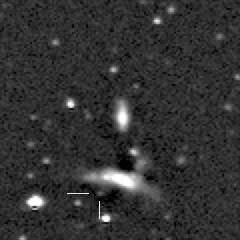

Filipp Romanov ha 28 anni, è di Mosca, nato a Nakhodka, nella Krai del Primorsky. Ha iniziato ad interessarsi all’astronomia dall’età di 12 anni, diventando la sua principale passione. Anche se giovane, possiamo considerarlo come un astrofilo molto evoluto. Ha infatti scoperto altre due supernovae nel 2022 nell’ambito della collaborazione con il Catalina CRTS, confermate spettroscopicamente ed altre tre possibili supernovae (due tramite il DSS Plate Finder ed una collaborando con Pan-STARRS durante la campagna di ricerca asteroidi) che invece non hanno avuto una conferma spettroscopica. Filipp ha scoperto anche 3 Novae in M31, 9 asteroidi e 82 variabili. Il suo “capolovaro” però è stato realizzato proprio con questa ultima scoperta e vediamo perché. Ha scelto dei campi di ripresa sull’equatore celeste nella costellazione dei Pesci alla ricerca di supernovae, variabili cataclismiche e pianetini, ottenendo cinque immagini in remoto da 300 secondi utilizzando un riflettore di 51cm F.6,8 posto in Australia al Siding Spring Observatory. Poi analizzando attentamente la ripresa centrata sulla galassia NGC257 ha individuato questa debole stellina vicina ad una piccola galassia situata ad appena 12” sul bordo Sud dell’immagine. Dopo i dovuti controlli del caso ha perciò inserito la scoperta nel TNS. Filipp però non si è fermato qui ed infatti il 19 agosto sempre in remoto utilizzando il famoso Liverpool Telescope da 2 metri di diametro dalle Isole Canarie ha ripreso un’immagine di conferma, con la supernova che in realtà mostrava una luminosità pari alla mag.+20,3. Infine il 20 agosto, sempre utilizzando il Liverpool Telescope, ha ottenuto lui stesso uno spettro di conferma. La SN2025umq è una supernova di tipo Ia scoperta circa una settimana dopo il massimo di luminosità. Ci congratuliamo pertanto con questo giovane astrofilo, che ha al suo attivo un palmares da vero veterano dell’astronomia.

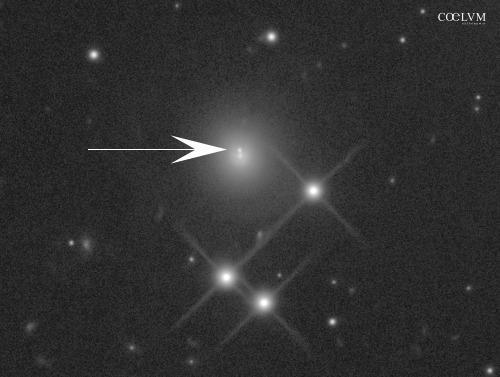

Intanto chi continua ad inanellare successi sono i soliti cinesi del programma XOSS capitanati da Xing Gao e Mi Zhang, che nel mese di settembre hanno messo a segno altre quattro scoperte raggiungendo quota 29 in questo 2025 che per loro è sicuramente da record. Tre di queste quattro supernovae sono molto deboli ed individuate in piccole galassie anonime. Soffermiamo invece la nostra attenzione sulla SN2025wwk scoperta la notte del 3 settembre nella galassia ellittica NGC83 posta nella costellazione di Andromeda ad una distanza di circa 280 milioni di anni luce.

La galassia ospite è immersa in un campo ricco di galassie fra cui troneggiano, oltre ad NGC83 anche altre due galassie ellittiche NGC80 e NGC85 e tre galassie a spirale NGC90, NGC93 e IC1546. Al momento della scoperta la nuova stella mostrava una luminosità pari alla mag.+17,75 e nei giorni seguenti è aumentata fino a raggiungere il massimo intorno alla mag.+15,5 / +16,0 a metà settembre. I primi a riprendere lo spettro di conferma sono stati gli astronomi americani del Palomar Observatory in California utilizzando il telescopio da 60 pollici (1,5 metri). Si tratta di una classica supernova di tipo Ia scoperta circa due settimane prima del massimo di luminosità. Questa è la seconda supernova conosciuta esplosa in NGC83. La prima fu la SN2016eoa anch’essa di tipo Ia, scoperta il 2 agosto 2016 dal team di astrofili capitanati dai famosi Tim Puckett e Jack Newton. Il campo di ripresa intorno a NGC83 è molto bello e ricco di galassie con svariate forme, che permette di ottenere immagini molto interessanti. Peccato che la supernova, anche se luminosa, è situata molto vicino al nucleo della galassia ospite. Nelle riprese a lunga posa che mettono in evidenza i bracci delle spirali ed i tenui aloni delle ellittiche, la supernova viene inglobata dalla luminosità del nucleo di NGC83. Dobbiamo pertanto trovare il giusto compromesso nella posa, che permetta di evidenziare la supernova senza togliere i particolari più deboli delle parti periferiche delle galassie.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 136

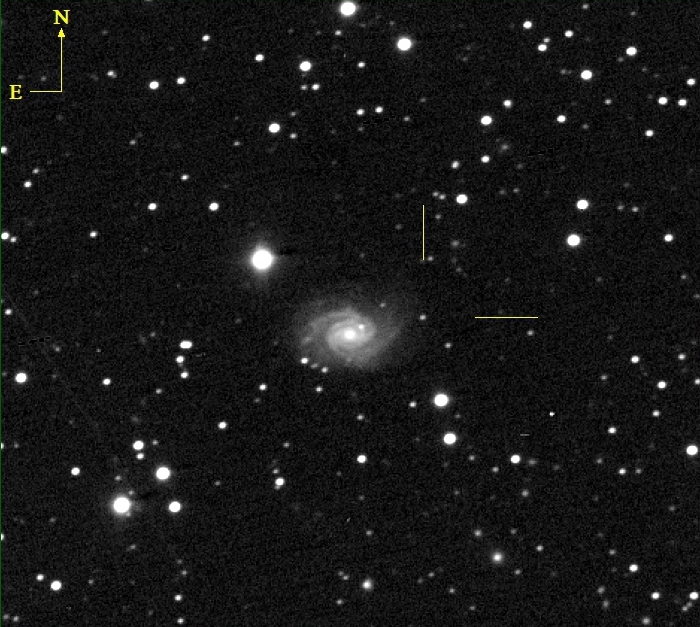

Sta diventando una piacevole routine aprire la rubrica supernovae con una nuova scoperta del grande Giarcarlo Cortini. Dice il detto: non c’è due senza tre e così il bravo astrofilo forlivese ha messo a segno la terza scoperta in meno di tre mesi raggiungendo quota 36 scoperte al suo attivo. Il nuovo transiente è stato individuato alla mag.+18 la notte del 2 agosto nella piccola galassia a spirale barrata UGC5700 posta nella costellazione dell’Orsa Maggiore a circa 300 milioni di anni luce di distanza. Nei giorni seguenti la scoperta l’oggetto ha mantenuto una luminosità sempre intorno alla mag.+18 facendo ipotizzare di essere di fronte ad una supernova di tipo II. Nessun osservatorio professionale però ha ripreso uno spettro di conferma e pertanto al nuovo transiente è rimasta assegnata la sigla provvisoria AT2025taj.

In questo rovente agosto 2025 le scoperte amatoriali però non finiscono qui. Dalla Cina arrivano infatti due nuove scoperte. La prima è stata messa a segno dal team del programma XOSS capitanati da Xing Gao e Mi Zhang. Con questa scoperta i prolifici cinesi raggiungono quota 25 scoperte nel 2025, oltre a numerose Variabili Caltaclismiche della nostra galassia ed anche a diverse Novae Extragalattiche. Se consideriamo che per il 2025 il secondo posto in fatto di scoperte di supernovae è occupato dal nostro Giancarlo Cortini con tre scoperte, ci rendiamo conto del divario e dell’incredibile lavoro che stanno portando avanti i cinesi di XOSS, tanto che potremmo considerarli dei veri e propri professionisti.

Negli ultimi mesi non abbiamo dato molto spazio al racconto di queste 25 supernovae perché sono state quasi tutte molto deboli, a volte oltre la mag.+19 e collocate in piccole galassie, anche anonime. Anche l’attuale SN2025trj è stata scoperta a mag.+18,7 in una piccola galassia denominata PGC58378 posta nella costellazione di Ercole a circa 470 milioni di anni luce di distanza. La galassia ospite è immersa in un campo stellare ricco di galassie, inserite da George Abell nel suo famoso catalogo di gruppi di galassie al n. 2197, fra cui spiccano la galassia ellittica NGC6173 e la galassia NGC6175 che in realtà è una coppia di galassie interagenti. I cinesi dei XOSS hanno individuato questo nuovo transiente nella notte dell’11 agosto, battendo sul tempo i programmi professionali quali ZTF ed ATLAS. I primi a riprendere lo spettro di conferma sono stati gli astronomi americani del Palomar Observatory in California con il telescopio da 1,5 metri. La SN2025trj è una giovane supernova di tipo Ia scoperta circa due settimane prima del massimo di luminosità, che si è verificato il 25 agosto intorno alla mag.+17.

La seconda scoperta proveniente dalla Cina è stata invece ottenuta dal nuovo gruppo di ricerca supernovae collegato al Sumdo Observatory, ubicato nella provincia di Qinghai. Avevamo già accennato di questo nuovo gruppo nella rubrica di gennaio, in occasione della loro prima scoperta la SN2025km individuata in una piccola galassia anonima. Questo gruppo di astrofili cinesi, capitanati da Ziyang Mai e Jiaze Fu, hanno messo a segno ad aprile una seconda scoperta la AT2025hjd con il loro osservatorio ancora in fase di settaggio. Finalmente le operazioni di messa a punto della strumentazione sono terminate ed il 13 agosto è arrivata la terza scoperta individuata nella galassia a spirale IC4434 posta nella costellazione del Bootes a circa 700 milioni di anni luce di distanza. La galassia ospite è accompagnata in cielo dalla galassia a spirale barrata IC4433. Al momento della scoperta il nuovo transiente mostrava una luminosità pari alla mag.+18,6 ed i bravi astrofili cinesi hanno battuto sul tempo i programmi professionali quali ZTF ed ATLAS. A fine agosto il nuovo oggetto era aumentato di luminosità superando la mag.+17 ma ad oggi nessun osservatorio professionale ha ripreso uno spettro di conferma e pertanto al nuovo transiente è rimasta assegnata la sigla provvisoria AT2025ttc.

Abbiamo contattato Ziyang Mai per avere delle informazioni sulla loro attività di ricerca. Il Sumdo Observatory come abbiamo visto è entrato in funzione a gennaio di quest’anno e il telescopio principale utilizzato per la ricerca di supernovae è un Celestron 8 Edge HD da 200mm F.10 ridotto a F.7 con il quale vengono ripresi ogni notte che è sereno circa 60 campi stellari con varie galassie per campo, per una media a notte di circa 500 galassie riprese. All’interno dell’osservatorio sono presenti altri strumenti di diametro inferiore che vengono utilizzarti per le riprese a largo campo della Via Lattea a caccia di Variabili Cataclismiche. Sono già previsti per il futuro l’entrata in funzione di telescopi di maggior diametro per incrementare la ricerca di supernovae extragalattiche. Ziyang Mai ci ha rivelato che dagli inizi del 2023 aveva partecipato personalmente al progetto del Xingming Observatory e ha scoperto oltre 100 transitori insieme ai membri del team XOSS, inclusi vari tipi di supernove, Novae in M31, Variabili Cataclismiche ed eventi di microlensing. Naturalmente tutte queste scoperte sono state riportate a nome del team XOSS. È stato grazie alla partecipazione al progetto XOSS che Ziyang Mai ha appreso l’abilità dell’osservazione del cielo e perciò ha deciso alla fine del 2024 di avviare il suo nuovo progetto di ricerca presso il Sumdo Observatory. Dobbiamo dire che i risultati ottenuti sono davvero molto interessanti, alla luce anche del fatto che questo nuovo gruppo sta utilizzando attualmente una normalissima strumentazione, che però se usata con coerenza e costanza può portare a grandi soddisfazioni.

Eravamo in procinto di chiudere la rubrica di questo mese, quando è giunta la notizia di una nuova scoperta da parte di Ziyang Mai e Jiaze Fu e di tutto il team del Sumdo Observatory. Nella notte del 21 agosto hanno infatti individuato un nuovo transiente situato in una piccola galassia anonima posta nella costellazione di Pegaso alla notevole distanza di circa 900 milioni di anni luce di distanza. Al momento della scoperta il nuovo oggetto mostrava una luminosità pari alla mag.+18,3 ed i bravi astrofili cinesi sono stati più rapidi nel comunicare la scoperta nel TNS, battendo sul tempo il programma professionale denominato GOTO che si è dovuto accontentare di una prediscovery datata 17 agosto. A differenza della precedente, questa nuova scoperta ha ricevuto una rapida classificazione due giorni dopo la scoperta da parte degli astronomi dall’Osservatorio del Mauna Kea nelle Isole Hawaii con il telescopio dell’Università delle Hawaii UH88 da 2,2 metri. La SN2025uxv, questa la sigla definitiva assegnata, è una supernova di tipo Ia scoperta circa 10 giorni prima del massimo di luminosità. Non possiamo pertanto che esprimere le nostre congratulazioni a questo nuovo gruppo di astrofili cinesi, che con grande tenacia e professionalità hanno iniziato nel migliore dei modi questa loro nuova avventura di ricerca supernovae extragalattiche.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 135

Apriamo la rubrica di questo mese con la stupenda notizia di una nuova scoperta dell’astrofilo forlivese Giancarlo Cortini, messa a segno a poco meno di un mese dalla precedente scoperta SN2025ovr in UGC4973 che abbiamo raccontato nella rubrica dello scorso mese. Questa nuova scoperta è stata individuata nella notte del 22 luglio nella piccola galassia a spirale UGC9052 poste nella costellazione dell’Orsa minore a circa 320 milioni di anni luce di distanza. Al momento della scoperta il nuovo oggetto mostrava una luminosità pari alla mag.+18, aumentata di qualche decimo di magnitudine il giorno seguente. La galassia ospite si trova a solo 14° dal Polo Nord celeste ed è perciò visibile tutta la notte. Al momento in cui stiamo scrivendo nessun osservatorio professionale ha ottenuto uno spettro di conferma e pertanto al nuovo transiente è stata assegnata la sigla provvisoria AT2025rwy. La sua luminosità è rimasta costante per oltre una settimana intorno alle mag.+17,5 / +18,5 pertanto siamo sicuramente di fronte ad una supernova e non ad una variabile cataclismica della nostra galassia, che invece avrebbe visto calare drasticamente la sua luminosità pochi giorni dopo la scoperta. Non è possibile però determinare con certezza il tipo di supernova, ma analizzando la fotometria possiamo sbilanciarsi nell’ipotizzare che potrebbe trattarsi di una supernova “core-collapse” cioè di tipo II o tipo Ib o tipo Ic. Non ci dilunghiamo nel raccontare tutto quello che Giancarlo ha fatto in oltre trenta anni per la ricerca amatoriale italiana di supernovae, ma queste nuove scoperte che permettono a Giancarlo di raggiungere quota 35 scoperte, sono la dimostrazione che ha intrapreso una nuova e vincente strategia di ricerca che sta portando davvero buoni frutti e merita tutte le nostre più sincere congratulazioni.

Prima di parlare delle due supernovae più luminose del 2025 scoperte in queste settimane, proseguiamo la rubrica di questo mese non con una scoperta, ma con una prediscovery ottenuta dal team dell’Osservatorio di Monte Agliale (LU) composto da Fabrizio Ciabattari, Emiliano Mazzoni e Sauro Donati a dimostrazione che il nostro ISSP è ancora vivo ed impegnato nella ricerca della tanto sospirata scoperta di supernova che ormai manca da ben cinque anni. Un’immagine di prediscovery è appunto, come dice il nome, un’immagine ottenuta prima della scoperta ufficiale, quindi da un lato c’è il rammarico di non essere stati rapidi nel comunicare la scoperta, ma dall’altro c’è la consapevolezza di essere stati sulla galassia giusta, nel momento giusto, mancando solo un pizzico di fortuna. Stiamo parlando della SN2025qtt scoperta dal programma professionale americano Zwicky Transient Facility (ZTF) l’11 luglio a mag.+17,9 nella galassia a spirale barrata UGC11453 posta nella costellazione del Cigno a circa 150 milioni di anni luce di distanza. In realtà si tratta di una coppia di galassie interagenti con la spirale collegata con il braccio a Sud ad una piccola galassia ellittica denominata MCG+09-32-008. Stranamente Halton Arp non ha inserito questa coppia di galassie nel suo famoso catalogo di galassie interagenti. Tornando alla scoperta, ZTF è stato rapidissimo comunicando la scoperta nel TNS appena due ore dopo l’ottenimento della loro immagine. L’immagine del team di Monte Agliale era invece antecedente di circa 8 ore, al 10 luglio con una luminosità pari alla mag.+18,5 ma il giorno seguente quando il programma di controllo automatico ha evidenziato il sospetto ormai era troppo tardi, con la scoperta già comunicata dagli americani dello ZTF. Nella stessa notte della scoperta dall’Osservatorio del Mauna kea nelle Isole Hawaii con il telescopio dell’Università delle Hawaii UH88 da 2,2 metri è stato ripreso lo spettro di conferma, classificando il nuovo oggetto come una giovane supernova di tipo II con flash ionizzato. L’osservatorio di Monte Agliale è sempre stato la punta di diamante dell’ISSP con un elevato numero di scoperte. Non a caso Fabrizio Ciabattari ed Emiliano Mazzoni sono in vetta alla Top Ten italiana ed occupano l’ottavo e il decimo posto della Top Ten mondiale rispettivamente con 76 e 70 scoperte. Negli ultimi anni vari problemi di settaggio della strumentazione ed altri problemi logistici non hanno permesso agli amici lucchesi di esprimere il loro grande potenziale. Adesso però sono tornati operativi al 100% e questa prediscovery ne è la dimostrazione. Con il loro telescopio Newton da 51cm F.4,5 e pose di 30 secondi riescono a raggiungere la mag.+19,5 ed ottenere circa 300 immagini di galassie a notte, che nelle lunghe notti invernali possono arrivare a sfiorare le 1000 immagini. Speriamo quindi di poter tornare presto a parlare di una nuova scoperta di supernova targata ISSP.

Veniamo adesso alle due supernovae molto luminose di questo periodo, che sono diventate le due supernova più luminose del 2025. Partiamo cronologicamente dalla SN2025pht, scoperta la notte del 29 giugno dal programma professionale americano di ricerca supernovae denominato All Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN) nella bella galassia a spirale barrata NGC1637 posta nella costellazione dell’Eridano a circa 35 milioni di anni luce di distanza. La supernova è stata individuata alla notevole mag.+13,3 nel bel mezzo dei chiarori dell’alba. La galassia ospite stava infatti uscendo dalla congiunzione con il Sole. I primi a riprendere lo spettro di conferma, all’alba del 3 luglio, in condizioni proibitive, sono stati gli astronomi americani del Cerro Tololo Observatory con il SOAR Souther Astrophysical Research Telescope, un moderno telescopio da 4,10 metri con ottiche attive posto a 2.700 metri di altitudine sul Cerro Pachon in Cile. La SN2025pht è una supernova di tipo IIP cioè con “plateau”. Questo tipo di supernovae, dopo un massimo di luminosità, che in questo caso dovrebbe essersi verificato intorno alla mag.+13 quando la galassia era in congiunzione eliaca, calano di circa mezza magnitudine raggiungendo il “plateau” dove rimango per circa tre mesi alla solita magnitudine. Dopodiché calano drasticamente di luminosità. La SN2025pht dovrebbe perciò restare ancora due mesi sul plateau intorno alla mag.+13,5-+14,0 allontanandosi sempre più dal Sole e permettendoci di ottenere delle belle immagini di una stupenda spirale vista di faccia insieme ad una luminosa supernova, la seconda più luminosa del 2025. La SN2025pht è la seconda supernova conosciuta esplosa in NGC1637. La prima fu la SN1999em, anche questa di tipo IIP, scoperta il 29 ottobre 1999 dal programma professionale di ricerca supernova denominato Lick Observatory Supernova Search (LOSS), che fu anche la supernova più luminosa del 1999. Gli osservatori di Cerro Tololo in Cile e di Siding Spring in Australia hanno misurato con precisione la posizione della supernova. Successivamente analizzando le immagini d’archivio del Hubble Space Telescope e del James Webb Space Telescope è stata trovata la stella progenitrice della supernova, cioè una debole stellina di mag.+22.

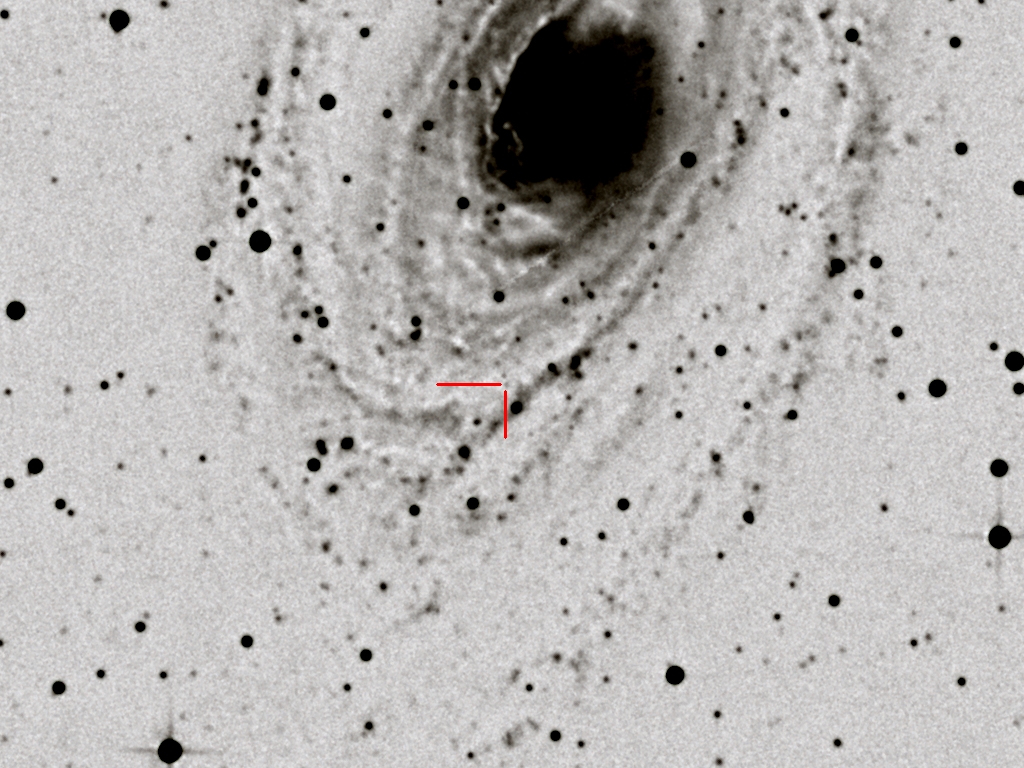

Chiudiamo la rubrica in bellezza con una supernovae molto luminosa, che sta catalizzando le attenzioni degli astrofotografi, esplosa in una stupenda galassia a spirale. Stiamo parlando della SN2025rbs scoperta la notte del 14 luglio dal programma professionale denominato Gravitational-ware Optical Transient Observer (GOTO) nella bellissima galassia a spirale NGC7331 posta nella costellazione di Pegaso a circa 40 milioni di anni luce di distanza. NGC7331 è una delle galassie più luminose, che stranamente Messier non incluse nel suo famoso catalogo. Intorno a lei sono presenti almeno cinque piccole galassie satelliti ed a soli 30’ a Sud troviamo il famoso Quintetto di Stephan. Al momento della scoperta il nuovo transiente mostrava una luminosità pari alla mag.+17, ma nei giorni seguente la sua luminosità è andata costantemente ad aumentare fino a raggiungere il massimo intorno al 28 luglio sfiorando la notevole mag.+12 e diventando la supernova più luminosa del 2025. I primi a riprendere lo spettro di conferma sono stati gli astronomi americani del Haleakala Observatory nelle Isole Hawaii con il Faulkes Telescope North da 2 metri di diametro. La SN2025rbs è una supernova di tipo Ia scoperta circa due settimane prima del massimo di luminosità con i gas eiettati dall’esplosione che viaggiano ad una velocità di circa 15.000 km/s. Abbiamo pertanto una galassia molto fotogenica con all’interno una supernova molto luminosa che ci permetterà di ottenere delle stupende immagini. Un cocktail perfetto che però è leggermente disturbato da un particolare importante: la supernova è posizionata molto vicino al nucleo della galassia ospite. La supernova è pertanto ben visibile in pose brevi che però non evidenziano la stupenda struttura dei bracci a spirale. Se aumentiamo il tempo di posa la bellezza della galassia viene fuori in tutto il suo splendore, ma la supernova rimane soffocata dal nucleo luminoso della galassia. Dobbiamo pertanto trovare il giusto compromesso che permetta di evidenziare entrambi. Questa è la quarta supernova esplosa in NGC7331. Le prime tre sono state rispettivamente la SN1959D di tipo II scoperta il 28 giugno 1959 dall’astronomo americano Milton Humason, la SN2013bu di tipo II scoperta il 21 aprile 2013 dall’astrofilo giapponese Koichi Itagaki e la SN2014C di tipo Ib scoperta il 5 gennaio 2014 dal programma professionale denominato Lick Observatory Supernova Search (LOSS).

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 134

Non avevamo fatto in tempo ad inserirla nella rubrica dello scorso mese perché arrivata alla fine del mese di maggio, ma con grande soddisfazione parliamo adesso della stupenda doppia scoperta di Novae Extragalattiche messa a segno dal solito team dell’Osservatorio di Monte Baldo, che ormai ci ha abituato a queste notevoli performance e che tengono alto il nome dell’ISSP. La prima Nova è stata individuata nella notte del 27 maggio nella stupenda galassia a spirale M81 da Flavio Castellani, Raffaele Belligoli e Vittorio Andreoli, utilizzando il telescopio Dall-Kirkham da 40cm F.7. Al momento della scoperta, la nuova stella mostrava una debole luminosità pari alla mag. +19,6 aumentata alla mag.+19,2 la notte seguente. A causa di questa debole luminosità non è stato possibile ottenere uno spettro di conferma e pertanto al transiente è stata assegnata la sigla provvisoria AT2025mlk. La seconda scoperta è stata realizzata il 28 maggio, ma sempre nella stessa notte della prima scoperta, però dopo la mezzanotte. Naturalmente sempre dai soliti tre: Flavio Castellani, Raffaele Belligoli e Vittorio Andreoli, ma questa volta nella stupenda galassia a spirale M31. La luminosità era meno proibitiva rispetto alla precedente e pari alla mag.+18,4. M31 è infatti molto più vicina, a circa 2,5 milioni di anni luce, rispetto ai 12 milioni di anni luce di distanza di M81. La notte successiva del 29 maggio la nuova stella era aumentata di luminosità raggiungendo al mag.+17,1 purtroppo però, anche in questo caso, non è stato possibile riprendere uno spettro di conferma e perciò al nuovo transiente è rimasta la sigla provvisoria AT2025mho.

Le belle notizie però non finiscono qui ed infatti l’esperto e veterano ricercatore forlivese Giancarlo Cortini mette a segno una nuova scoperta eludendo l’aggressiva concorrenza dei programmi professionali dedicati alla ricerca di supernovae. Nella notte del 24 giugno ha individuato un nuovo transiente di mag.+17 nella galassia a spirale UGC4973 posta nella costellazione dell’Orsa Maggiore a circa 350 milioni di anni luce di distanza. Per Giancarlo, che come ben sappiamo dette vita agli inizi degli anni ’90 alla ricerca amatoriale di supernova in Italia insieme all’amico Mirco Villi, si tratta della scoperta n. 34 che lo vede occupare il terzo posto della Top Ten italiana. Adesso è in pensione e può dedicare molto più tempo alla sua passione ed i risultati si vedono bene: la sua precedente scoperta risale infatti a pochi mesi fa nel dicembre 2024. Ci ha rivelato che riprende e controlla immediatamente circa 50 galassie l’ora per un totale che può variare dalle 200 alle 400 galassie a notte. Numeri di tutto rispetto che unite ad una selezione accurata dei target da riprendere non può che portare ad importanti risultati. Tornando alla sua ultima scoperta, lo spettro di conferma è stato ripreso nella notte del 27 giugno dall’Osservatorio del Mauna Kea nelle Isole Hawaii con il telescopio dell’Università delle Hawaii UH88 da 2,2 metri. La SN2025ovr è una supernova molto giovane, inizialmente classificata come tipo Ia. Il nostro Claudio Balcon analizzando lo spettro hawaiano e riprendendone uno suo nella notte del 29 giugno, ha evidenziato una non corretta interpretazione delle righe e della velocità di espansione, confermata anche dagli astronomi dell’Osservatorio di Asiago. Tutto questo la dice lunga sulle capacità del bellunese in fatto di spettroscopia di supernova. La supernova di Cortini sarebbe infatti una tipo II o più probabilmente una tipo IIb. Chi volesse riprendere questa supernova deve farlo subito dopo il tramonto per evitare che la galassia ospite vada troppo bassa sull’orizzonte di Nord-Ovest.

Da poco dopo il tramonto passiamo adesso a poco prima dell’alba con un’altra supernova scoperta da un italiano. Nella notte del 26 giugno Michele Mazzucato mette a segno una nuova scoperta nell’ambito della collaborazione con i professionisti del CRTS Catalina, che utilizza il telescopio Cassegrain di 1,5 metri di diametro dell’osservatorio americano sul Mount Lemmon in Arizona, individuando un nuovo transiente nella piccola galassia UGC1206 posta nella costellazione dei Pesci a circa 370 milioni di anni luce di distanza e situata a circa 4° a Sud della stupenda galassia a spirale M74. Al momento della scoperta la luminosità era pari alla mag.+17,5 ma nei due giorni successivi era già aumentata intorno alla mag.+17. A completamento di questo proficuo mese per i ricercatori amatoriali italiani, all’alba del 29 giugno in condizioni proibitive, per colpa della scarsa altezza sull’orizzonte e disturbato dai primi chiarori del nuovo giorno, l’incredibile Claudio Balcon ha ottenuto lo spettro con conferma. La SN2025pao è una supernova di tipo Ia, ma come indicato dallo stesso Balcon, sarebbe opportuno riprendere un nuovo spettro in condizioni migliori per avere la conferma di questa classificazione inserita nel TNS con la dicitura “provvisoria”.

Concludiamo questa corposa rubrica soffermando la nostra attenzione su una luminosa supernova, che sarebbe potuta diventare molto più luminosa, esplosa nella bella galassia a spirale NGC5033, posta nella costellazione dei Cani da Caccia a circa 50 milioni di distanza. A scoprirla sono stati i professioni americani del programma denominato ATLAS, che l’hanno individuata nella notte del 3 giugno quando mostrava una luminosità pari alla mag.+17,9. Il primo spettro di conferma è stato ripreso nella notte del 4 giugno dagli astronomi del Gemini Observatory con il Gemini North Telescope da 8,1 metri posto sul Monte Mauna Kea nelle Isole Hawaii. La SN2025mvn, questa la sigla definitiva assegnata, è una giovane supernova di tipo II con flash ionizzato. E’ molto arrossata, cioè offuscata dalle polveri della galassia NGC5033, che purtroppo toglie alla luminosità della supernova almeno tre magnitudini. Il massimo di luminosità si è verificato il 20 giugno alla mag.+15,4 e se non avessimo avuto questa forte estinzione, la SN2025mvn sarebbe diventata la supernova più luminosa del 2025. NGC5033 è comunque molto prolifica in fatto di eventi di supernova. Questa infatti è la quarta supernova conosciuta esplosa in questa galassia. Le tre precedenti sono state: la SN2001gd di tipo IIb scoperta il 24 novembre dal giapponese Koichi Itagaki ed indipendentemente anche dal ns. Alex Dimai, la SN1985L di tipo II scoperta il 13 giugno 1985 dall’astronoma russa Natalya Metlova e la SN1950C scoperta il 14 maggio 1950 dal grande Fritz Zwicky. Abbiamo pertanto una bella e fotogenica galassia da riprendere insieme ad una interessante supernova, che però si nasconde leggermente dietro le polveri della galassia che la ospita.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 133

Dal marzo 2012 abbiamo raccontato tutte le supernovae scoperte da astrofili italiani e quelle più significative a livello internazionale. Negli ultimi quattro/cinque anni, a causa della sempre maggiore concorrenza dei programmi professionali di ricerca supernovae, il numero delle scoperte amatoriali italiane sono andate sempre più a scemare e pertanto abbiamo preso in considerazione quasi tutte le scoperte amatoriali a livello mondiale.

Nello scorso mese di aprile, per una nostra mancanza, non abbiamo dato evidenza ad una scoperta amatoriale realizzata da un nuovo gruppo di astrofili cinesi, che hanno iniziato una sistematica ricerca di supernovae. La supernova in questione è la SN2025gmc scoperta nella notte del 1° aprile dagli astrofili cinesi del nuovo programma denominato JIST capitanati da Winson Tsai e Tao Chen. Il nuovo transiente è stato individuato nella galassia lenticolare NGC2407 posta nella costellazione dei Gemelli a circa 370 milioni di anni luce di distanza. La galassia ospite è immersa in una campo ricco di galassie fra cui spiccano NGC2406 e MCG+03-20-002 oltre a galassie più piccole come LEDA213399, LEDA1557488 e LEDA1556254. Al momento della scoperta il nuovo oggetto mostrava una luminosità molto debole pari alla mag.+19,4 per poi aumentare progressivamente fino a raggiungere il massimo intorno alla metà di aprile con una luminosità che ha superato al mag.+16.

I primi a riprendere lo spettro di conferma nella notte del 7 aprile sono stati gli astronomi dell’Osservatorio del Roque de los Muchachos nelle Isole Canarie con il Liverpool Telescope da 2 metri. La SN2025gmc è una supernova di tipo Ia scoperta circa due settimane prima del massimo di luminosità. Abbiamo pertanto contattato Wilson Tsai per avere delle notizie sulla loro attività di ricerca. La sigla JIST è l’abbreviazione di Jiama’erdengTianwentai/ICQ Search and Tracking Program un programma amatoriale avviato nel 2019 focalizzato sulla ricerca di comete e pianetini. Il loro osservatorio è situato a 5100 metri di altitudine sulla montagna chiamata Jiama’erdeng a Ngari, Tibet, Cina, utilizzando telescopi e altre attrezzature finanziate dalla società cinese Tencent. Grazie all’impressionante altitudine, si tratta dell’osservatorio astronomico più alto al mondo. L’osservatorio è di proprietà di Tao Chen ed insieme a Winson Tsai, Zhangwei Jin, Jie-lin Yang, Yu-Hsing Lee, Hung-Yi Yeh e Po-Liang Cheng, da circa due anni è stato avviato un programma di ricerca supernovae, che ha portato a questo primo importante successo. Lo strumento utilizzato per la ricerca è un telescopio Takahashi Merlow da 300mm F.7 e con un’esposizione di 60 secondi ad immagine, vengono riprese circa 300 galassie per notte. L’osservatorio è controllato in remoto e per riprendere le immagini viene utilizzato il programma ACP software. Le immagini vengono invece controllate con il programma SN Search Tool. Dobbiamo pertanto fare i nostri sinceri complimenti a questo nuovo gruppo per il successo ottenuto, oltre alla strumentazione e alla location davvero di prim’ordine. Vogliamo anche soffermarci anche su una curiosità: Winson Tsai e Tao Chen nel 2009 hanno scoperto insieme otto pianetini, mentre per Wilson Tsai la SN2025gmc rappresenta la sua seconda scoperta. La prima fu infatti la SN2006ds scoperta nella galassia MCG-06-50-011 ed a dimostrazione di quanto grande sia la sua passione per questo tipo di ricerca e quanto grande sia stata la gioia per la prima supernova scoperta, si è fatto tatuare sulla sua spalla il disegno della galassia con la supernova, il nome della galassia e la sigla della supernova…..davvero straordinario!!!

Da un nuovo gruppo che riesce ad ottenere la sua prima scoperta, passiamo invece ad un veterano ricercatore dell’emisfero meridionale: il neozelandese Stuart Parker numero 4 della Top Ten mondiale amatoriale, che raggiunge quota 170 scoperte. Fino al 2021 Parker rivaleggiava a suon di scoperte con il grande Itagaki per contendersi la terza posizione della Top Ten mondiale amatoriale. Purtroppo nell’agosto del 2021 una grande tempesta distrusse irreparabilmente il suo osservatorio posto ad Oxford, piccola cittadina a circa 60 km dalla città di Christchurch, costringendolo a sospendere la sua grande passione di cercare supernovae. Nel 2023 è tornato operativo e ha ripreso a mettere a segno nuove scoperte. Nella notte del 5 maggio ha individuato una nuova stella di mag.+17 nella galassia a spirale PGC68615 posta nella costellazione della Gru a circa 250 milioni di distanza e accompagnata dalla galassia a spirale PGC68627. Il nuovo transiente ha aumentato la sua luminosità fino a raggiungere il massimo a mag.+15,5 intorno alla metà del mese di maggio. I primi a riprendere lo spettro di conferma sono stati gli astronomi del SAAO South African Astronomical Observatory con il Lesedi Telescope da un metro di diametro.

La SN2025jyk, questa la sigla definitiva assegnata, è una supernova di tipo Ia scoperta circa 10 giorni prima del massimo di luminosità. Abbiamo contattato anche Stuart Parker per avere un aggiornamento sulla sua attività di ricerca. Attualmente dispone di tre osservatori con cinque telescopi, ma in questo periodo sta concentrando le sue energie principalmente sulla fotografia astronomica. Non sta pertanto portando avanti una sistematica ricerca di supernovae come ha fatto in passato, ma ogni tanto utilizza la sua strumentazione per riprendere galassie, arrivando a fotografarne circa 800 a notte. Questa ultima scoperta è stata ottenuta in un modo un po’ fortuito, perché stata testando il suo ultimo telescopio un C11 Edge HD. Ci confessa che potrebbe tornare presto a ricercare supernovae in maniera più sistematica e noi aggiungiamo che con questa strumentazione e con questi numeri di immagini riprese per notte, la sfida con Itagaki per il terzo posto della Top Ten mondiale diventerebbe davvero entusiasmante.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 132

Nella rubrica dello scorso mese avevamo fatto appena in tempo ad inserire la notizia della nuova scoperta realizzata dal grande astrofilo giapponese Koichi Itagaki, preannunciando che il nuovo transiente aveva tutte le carte in regola per diventare una supernova molto luminosa. Per nostra fortuna le previsioni non sono state smentite e la SN2025fvw ha raggiunto la notevole mag.+13,5 diventando attualmente la supernova più luminosa del 2025. È stata scoperta nella notte del 26 marzo nella galassia a spirale barrata NGC 5957 posta nella costellazione del Serpente a circa 100 milioni di anni luce di distanza. Al momento della scoperta il nuovo transiente mostrava una luminosità pari alla mag.+17,4 ed il grande Itagaki è stato bravo ad inserire velocemente la scoperta nel TNS battendo sul tempo i due programmi professionali di ricerca supernovae denominati ATLAS e Pan-STARRS che avevano entrambi immortalato il nuovo oggetto circa 7 ore prima del giapponese. Nella notte del 27 marzo, i primi a riprendere lo spettro di conferma sono stati gli astronomi americani del DLT40 con il Southern Astrophysical Research Telescope, un moderno telescopio da 4,1 metri posto sulle Ande cilene a 2700 metri di altitudine sul Cerro Pachon. Si tratta di una supernova di tipo Ia scoperta circa due settimane prima del massimo di luminosità, con i gas iettati dall’esplosione che viaggiano ad una velocità di circa 17.000 km/s. La supernova ha infatti aumentato costantemente la sua luminosità fino a raggiungere il suo massimo alla mag.+13,5 intorno al 12 aprile, per poi ridiscendere lentamente. A fine mese di aprile è comunque sempre molto luminosa intorno alla mag.+15 ed è pertanto un facile oggetto, anche perché posizionato nella parte periferica della galassia ospite NGC 5957. Con questa scoperta l’incredibile giapponese, che continua a stupirci, ottiene il secondo successo del 2025 raggiungendo un totale di 188 scoperte e consolidando la terza posizione nella Top Ten mondiale amatoriale.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 131

Non avevamo fatto in tempo ad inserirla nella rubrica dello scorso mese, perché arrivata negli ultimi giorni di febbraio, ma il vecchio leone giapponese Koichi Itagaki ha sferrato la prima zampata del 2025 individuando nella notte del 24 febbraio una nuova supernova nella galassia a spirale NGC3277 posta nella costellazione del Leone Minore a circa 65 milioni di anni luce di distanza. In un primo momento il nuovo oggetto, che mostrava una luminosità pari alla mag.+17,4 non dava la certezza di essere di fronte ad un evento di supernova perché situato ad una distanza veramente elevata dal centro della galassia ospite NGC3277. Questa caratteristica faceva infatti pensare che si trattasse di una Variabile Cataclismica della nostra galassia. Invece nella notte del 25 febbraio dal Haleakala Observatory nelle Isole Hawaii con il Faulkes Telescope North di 2 metri di diametro è stato ripreso lo spettro di conferma che ha classificato il nuovo transiente come una supernova di tipo II, anche se posizionata a grande distanza dalla galassia ospite. Alla nuova supernova è stata perciò assegnata la sigla definitiva SN2025coe. Nella notte del 7 marzo sempre dal Haleakala Observatory nelle Isole Hawaii con il Faulkes Telescope North di 2 metri di diametro è stato ripreso un nuovo spettro e le caratteristiche nel nuovo transiente erano cambiate. Non era più una supernova di tipo II, ma si era evoluta in una supernova di tipo Ib-pec. L’Idrogeno H ben visibile nel primo spettro aveva lasciato spazio all’Elio He, tipico delle supernovae di tipo Ib, mentre la peculiarità era evidenziata dalla presenza del calcio Ca II ionizzato. Vista questa peculiarità, sempre dal Haleakala Observatory, è stato ripreso un terzo spettro nella notte del 18 marzo. La classificazione è stata ulteriormente modificata in una supernova di tipo Ib-Ca-rich. Classificazione molto inusuale che specifica meglio la peculiarità di questa supernova caratterizzata da una forte presenza di calcio Ca II ionizzato. Anche la curva di luce ha mostrato un andamento molto particolare. Nei giorni seguenti la scoperta la luminosità è aumentata fino a sfiorare la mag.+16 intorno al 7 marzo, per poi calare molto rapidamente oltre la mag.+18,5 già dopo il 19 marzo. Possiamo perciò affermare che si è trattato di una supernova molto particolare e singolare, sia per la classificazione, che per l’evoluzione della curva di luce.

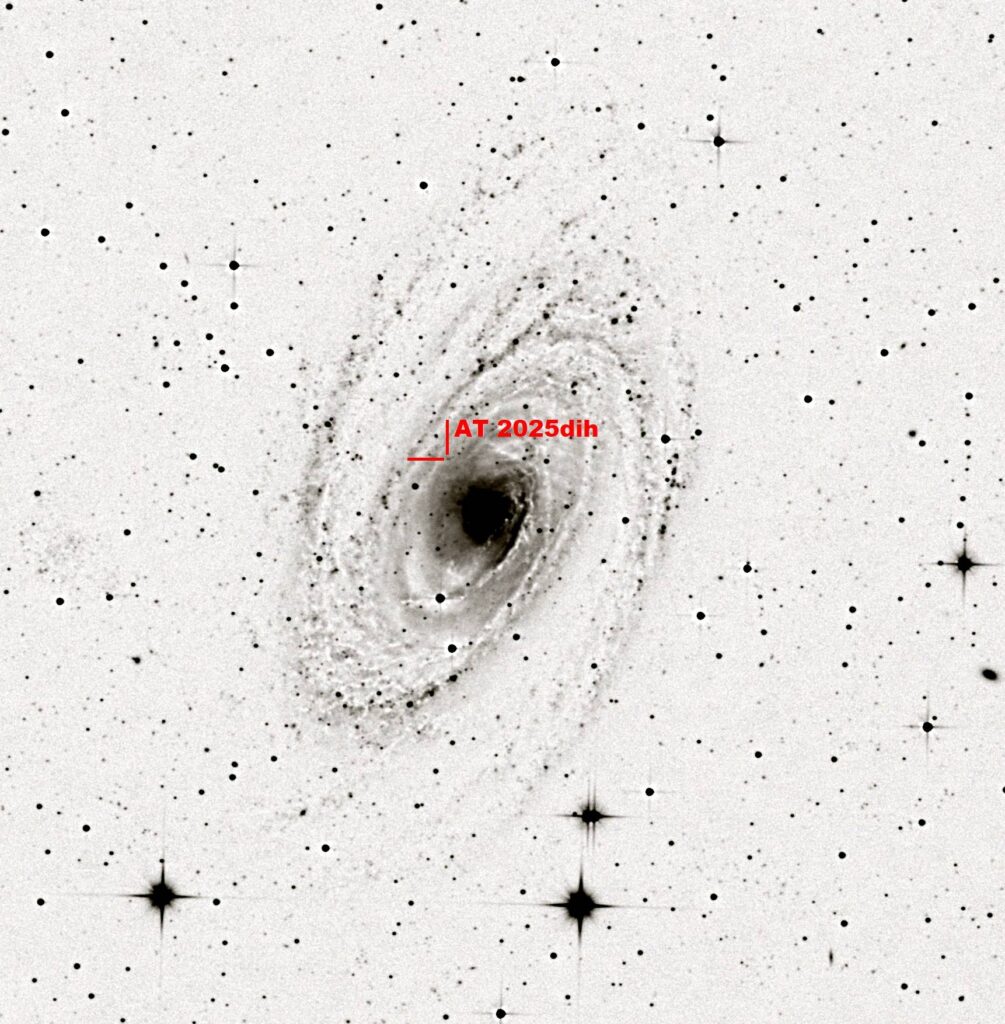

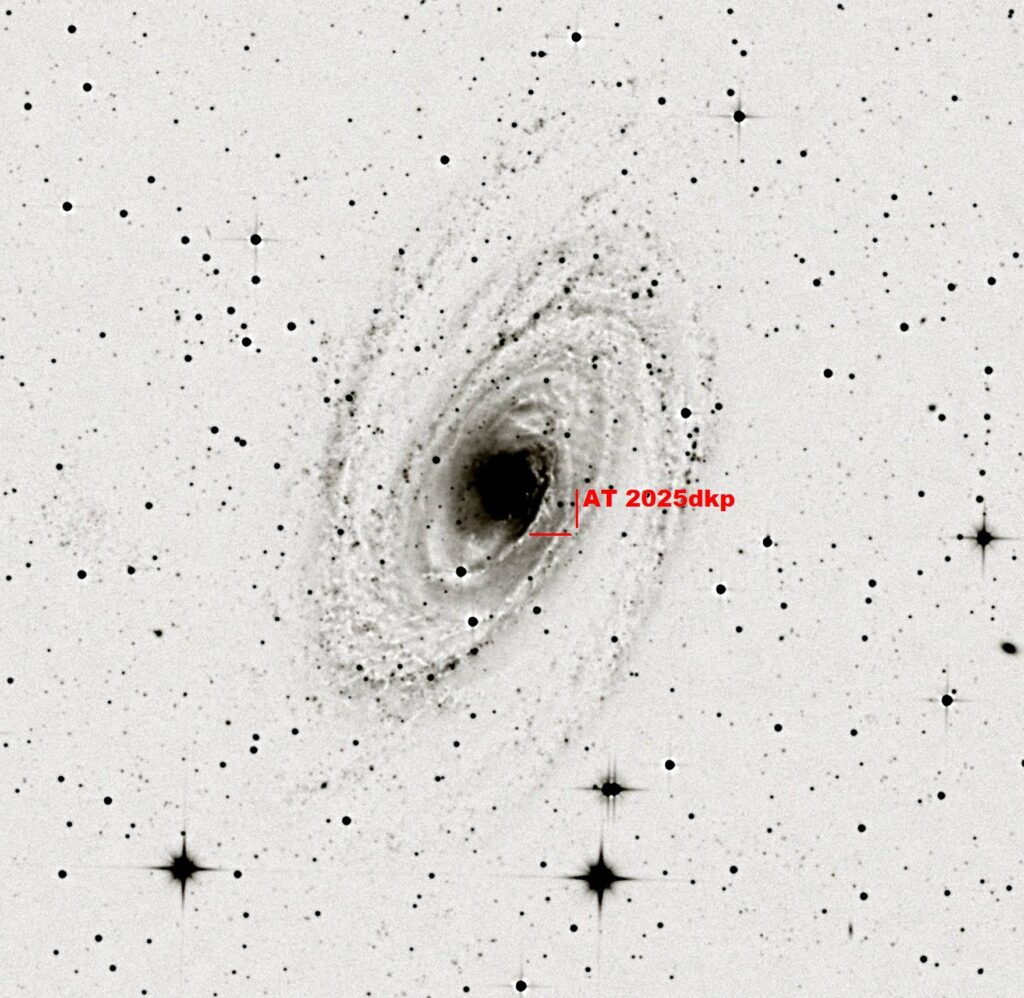

Ma la notizia che ci riempie di gioia, verificatasi nei primi giorni di marzo, è stata la stupenda doppia scoperta di Novae Extragalattiche messa a segno dal team dell’Osservatorio di Monte Baldo, formato da Flavio Castellani, Vittorio Andreoli e Raffaele Belligoli, che per fortuna in questi ultimi anni ci ha abituati a simili performance. Entrambe le scoperte sono state messe a segno nella stupenda galassia a spirale Messier 81. La prima è stata ottenuta nella notte del 4 marzo con una luminosità pari alla mag.+19,2. Al nuovo debole transiente è stata assegnata la sigla provvisoria AT2025dih. La seconda è stata invece realizzata la notte successiva. Anche questa molto debole con una luminosità pari alla mag.+18,8 e con la sigla provvisoria AT2025dkp. In entrambi i casi sono stati rapidissimi a comunicare la scoperta, battendo sul tempo l’astrofilo cieco Kamil Hornoch, il leader indiscusso a livello mondiale in fatto di Novae Extragalattiche, che però questa volta si è dovuto accontentare di due scoperte indipendenti.

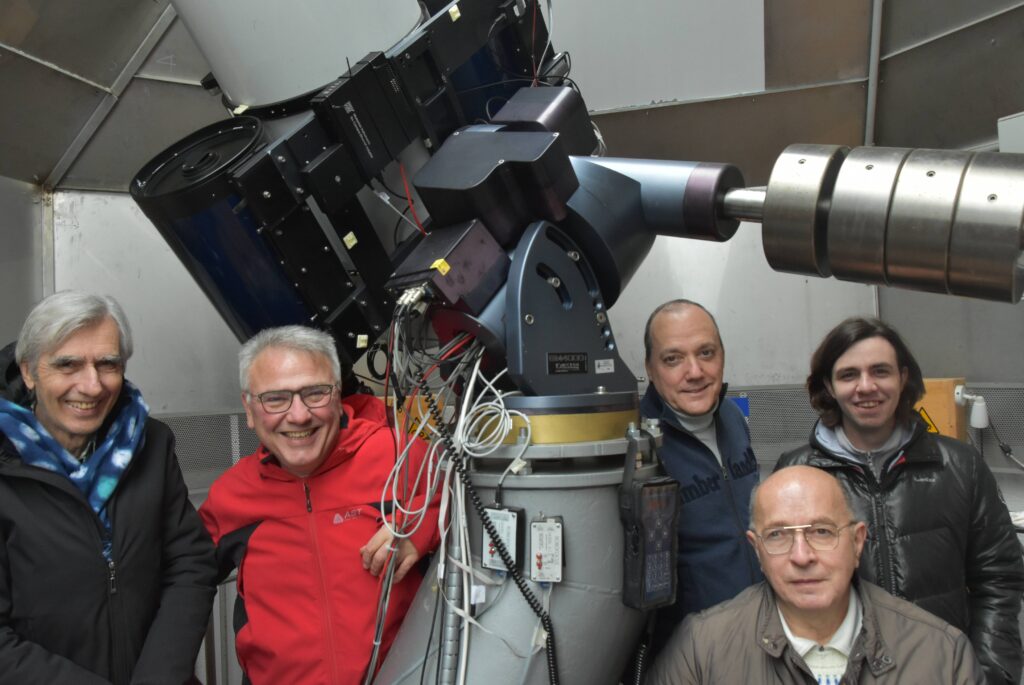

E’ giusto spendere alcune parole di elogio per gli amici di Monte Baldo per lo stupendo lavoro che stanno portando avanti da anni. La strumentazione di cui dispongono è di tutto rispetto, con un ottimo telescopio Dall-Kirkham da 40cm F.7 accoppiato ad una CCD KAF Moravian G4-9000. La loro attività di ricerca in ambito ISSP iniziò nel lontano 2012 quando ottennero la loro prima scoperta con la supernova SN2012fm nella galassia UGC3528, a cui seguì un’altra supernova l’anno successivo la SN2013ff nella galassia NGC2748. Le supernovae nel palmares dell’Osservatorio di Monte Baldo sono in realtà tre, ottennero infatti nel 2020 anche la SN2020gpe nella galassia NGC6214. Dal 2016 però il loro campo di ricerca preferito è virato verso le Novae Extragalattiche, concentrando i loro sforzi principalmente sulle tre galassie più vicine M31, M33 e M81. I successi ottenuti, diciotto Novae in M31 e sette Novae in M81, hanno permesso all’Osservatorio di Monte Baldo di diventare una delle realtà amatoriali più importanti a livello mondiale nella campo della ricerca di Novae Extragalattiche, secondi solo al grande Kamil Hornoch e agli incredibili cinesi del programma XOSS. Per fare i complimenti agli amici di Monte Baldo per questi numerosi successi e con la speranza che la strada intrapresa porti ancora a grandi soddisfazioni, pubblichiamo una foto che ritrae tutti i membri del team, che in questi anni hanno contribuito a questi importanti successi: da destra Vittorio Andreoli, Claudio Marangoni, Raffaele Belligoli, Flavio Castellani e Fernando Marziali.

Ultima ora: nella notte del 26 marzo Koichi Itagaki ottiene una nuova scoperta nella galassia NGC5957. La supernova dovrebbe diventare molto luminosa. Ne parleremo in maniera più approfondita nella rubrica del prossimo numero.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 130

L’esperta coppia Mirco Villi e Michele Mazzucato rompe il ghiaccio nel 2025 e mette a segno una doppia scoperta sempre nell’ambito della collaborazione con i professionisti del CRTS Catalina, che utilizza il telescopio Cassegrain di 1,5 metri di diametro dell’osservatorio americano sul Mount Lemmon in Arizona. La prima scoperta è stata ottenuta la notte del 2 febbraio nella galassia a spirale barrata NGC180 posta nella costellazione dei Pesci a circa 230 milioni di anni luce di distanza. Al momento della scoperta il nuovo oggetto appariva molto debole, pari alla mag.+19. Il CRTS Catalina è stato molto rapido ad inserire la scoperta nel TNS battendo sul tempo gli americani di un altro programma professionale di ricerca supernovae denominato ZTF Zwicky Transient Facility, che avevano immortalato due giorni prima questo transiente con una luminosità pari alla mag.+19,7. Da un follow-up del 5 febbraio sempre di ZTF la luminosità era salita intorno alla mag.+18. La posizione della galassia ospite NGC180 in questo periodo dell’anno però è purtroppo molto sfavorevole, essendo visibile bassa sull’orizzonte Ovest subito dopo il tramonto. Per questo motivo non è stato possibile riprendere uno spettro di conferma e pertanto al nuovo transiente è rimasta la sigla provvisoria AT2025arw.

La seconda scoperta è invece più interessante e da seguire in maniera più accurata. È stata ottenuta nella notte del 7 febbraio nella galassia a spirale NGC5602 posta nella costellazione del Bootes a circa 120 milioni di anni luce di distanza. Al momento della scoperta il nuovo transiente mostrava una luminosità pari alla mag.+18,9. Nei giorni successivi la scoperta la luminosità è aumentata fino alla mag.+17 ma stranamente troppo debole per una supernova esplosa in una galassia relativamente vicina come NGC5602 (120 milioni a.l.). Una tipo Ia normale infatti avrebbe dovuto raggiungere la mag.+14. L’ottenimento dello spettro ha poi svelato questa stranezza. I primi ad ottenerlo sono stati gli astronomi dell’Osservatorio del Roque de los Muchachos nelle Isole Canarie con il Liverpool Telescope da 2 metri. La SN2025baq è una supernova di tipo Iax 02cx-like. Le supernovae di tipo Iax sono transienti rari e peculiari, che prendono il nome dal prototipo di questo gruppo di oggetti, cioè la SN2002cx. Sono supernovae di solito più deboli e con righe nello spettro molto più strette rispetto ad una normale supernova di tipo Ia e sono associate a popolazione stellare giovane. La loro interpretazione fisica è ancora in fase di approfondimento e sono perciò seguite con molto interesse dalla comunità astronomica internazionale.

I veri protagonisti di questo inizio 2025 sono però sicuramente gli astrofili cinesi del programma XOSS capitanati da Xing Gao e Mi Zhang, che nei primi due mesi del 2025 hanno già messo a segno ben 10 scoperte. Si tratta di supernovae molto deboli, a volte oltre la mag.+18 e collocate in piccole galassie, anche anonime. Soffermiamo adesso la nostra attenzione su quella che ha raggiunto una discreta luminosità, individuata nella notte del 3 febbraio nella galassia a spirale barrata UGC3007 posta nella costellazione del Perseo a circa 250 milioni di anni luce di distanza e situata non lontano (circa 4°) dalla famosa Nebulosa California. Al momento della scoperta il nuovo transiente mostrava una luminosità pari alla mag.+17,2 che è aumentata fino a raggiungere il massimo alla mag.+15,5 intorno al 20 febbraio. Nell’inserimento della scoperta nel TNS i cinesi hanno battuto sul tempo il programma professionale americano denominato ATLAS che aveva immortalato il nuovo oggetto il giorno prima, quando mostrava una luminosità pari alla mag.+18,5. I primi a riprendere lo spettro di conferma sono stati ancora una volta gli astronomi dell’Osservatorio del Roque de los Muchachos nella notte del 5 febbraio sempre con il Liverpool Telescope da 2 metri. La SN2025aue, questa la sigla definitiva assegnata, è una supernova di tipo Ia-91T con un forte assorbimento del Fe III e la quasi assenza del Si II. Le supernovae di tipo Ia-91T sono una sottoclasse delle tradizionali Ia caratterizzate da righe più larghe nello spettro e perciò da velocità di espansione e temperature più alte dei materiali espulsi dall’esplosione (eject). Hanno un’evoluzione fotometrica più lenta e sono associate a popolazione stellare giovane. La capostipite di questa sottoclasse è la SN1991T scoperta il 13 aprile 1991 dai nostri Mirko Villi e Giancarlo Cortini insieme a Bob Evans, nella bella galassia a spirale NGC4527.

Il solito Koichi Itagaki mette a segno la sua prima scoperta del 2025 individuando un nuovo transiente nella parte periferica della galassia NGC3277. Ne parleremo in maniera più approfondita nella rubrica del prossimo mese.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 129

Non avevamo fatto in tempo ad inserirla nella rubrica dello scorso mese, perché avvenuta il 30 dicembre, ma per l’ISSP il 2024 si è chiuso con una interessante e difficile scoperta. Il team dell’Osservatorio di Monte Baldo, formato da Flavio Castellani, Raffaele Belligoli e Vittorio Andreoli ha infatti individuato un debole transiente di mag.+19,3 nella bella galassia di Andromeda M31. Si tratta molto probabilmente di una Nova Extragalattica che però non ha ricevuto la conferma spettroscopica ed alla quale è rimasta assegnata la sigla provvisoria AT2024agal. La mancata conferma spettroscopica è forse da imputare al fatto che il nuovo oggetto è rimasto molto debole oltre la mag.+19. In un follow-up del 2 gennaio da parte dell’astrofilo Giuseppe Pappa era appena visibile alla proibitiva mag.+19,5. Agli amici di Monte baldo vanno comunque i nostri complimenti per aver tenuto alto il nome dell’ISSP con la scoperta di due Novae Extragalattiche nella galassia M31 ottenute nel 2024.

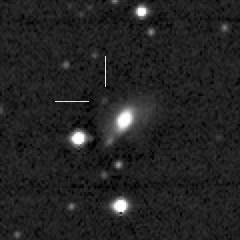

Venendo alle supernovae questo nuovo anno è iniziato benissimo per i cinesi del programma XOSS capitanati da Xing Gao e Mi Zhang che nel mese di gennaio hanno già messo a segno la scoperta di tre supernovae, purtroppo molto deboli intorno alla mag.+19 e collocate in piccole galassie anonime. Negli ultimi tre anni gli astrofili cinesi si sono dimostrati senza ombra di dubbio i leader indiscussi in fatto di ricerca amatoriale di supernova. Nel 2024 hanno occupato il gradino più del podio con 22 scoperte. Per capire la portata dell’enorme lavoro svolto dai cinesi basta pensare che il secondo gradino del podio è occupato dal mitico Koichi Itagaki con solo, si fa per dire, 7 scoperte. Dobbiamo perciò constatare che in fatto di ricerca di supernovae amatoriali l’Oriente non ha rivali. Come abbiamo visto nei mesi scorsi in Giappone non abbiamo solo il grande Itagaki e adesso anche in Cina non abbiamo solo il gruppo XOSS. Esiste infatti un nuovo gruppo ben equipaggiato, che è ancora in fase di allestimento, ma che è già riuscito a mettere a segno la sua prima scoperta. Li abbiamo contattati, ma prima di svelarci come si svolge la loro attività di ricerca preferiscono aspettare di ultimare la messa a punto del loro osservatorio e dei loro programmi di ricerca. Questa prima scoperta è stata infatti ottenuta non grazie all’avvio del loro programma di ricerca, ma casualmente durante i lavori di settaggio e messa a punto della strumentazione. Ziyang Mai e Jiaze Fu, che fanno parte di questo gruppo, hanno individuato nella notte del 12 gennaio un nuovo oggetto di mag.+17,9 in una piccola galassia anonima posta nella costellazione dell’Orsa Minore a circa 530 milioni di anni luce di distanza e posizionata a soli 8° dal Polo Nord Celeste. Se dall’Oriente arrivano le scoperte amatoriali, dall’Italia arrivano le classificazioni amatoriali grazie al bravissimo Claudio Balcon, che nella notte del 18 gennaio ha ottenuto lo spettro di conferma, classificando la SN2025kw come una supernova di tipo Ia. Possiamo considerare Claudio Balcon come il fiore all’occhiello dell’ISSP con ben 170 classificazioni inserite per primo nel TNS, che lo pone come leader indiscusso a livello mondiale in fatto di classificazioni amatoriali di supernovae. La SN2025kw anche se relativamente debole, ha raggiunto infatti la mag.+17,5 intorno al 20 gennaio e posizionata in una piccola galassia vista di taglio, ha comunque un valore importante per noi astrofili perché rappresenta l’ennesima supernova tutta amatoriale dalla scoperta alla classificazione.

Chiudiamo la rubrica di questo mese passando da una supernova molto debole e collocata in una piccola e poco fotogenica galassia, ad una che invece rappresenta la supernova più luminosa di questo periodo avendo raggiunto l’interessante mag.+13,5 nella seconda metà di gennaio. Stiamo parlando della SN2025gj individuata nella notte dell’8 gennaio dal programma professionale americano di ricerca supernovae denominato DLT40 che utilizza una batteria di sei telescopi Ritchey-Chrétien da 41cm chiamati PROMPT e situati sul Cerro Tololo in Cile. La galassia ospite è la NGC2986, un’ellittica posta nella costellazione meridionale dell’Hydra a circa 110 milioni di anni luce di distanza e accompagnata in cielo dalla galassia a spirale PGC27873 situata grosso modo alla solita distanza. Nella stessa notte della scoperta, con il Southern African Large Telescope da 10 metri di diametro, in Sudafrica, è stato ripreso lo spettro di conferma che ha permesso di classificare il nuovo transiente come una supernova di tipo Ia scoperta circa due settimane prima del massimo di luminosità e con i gas eiettati dall’esplosione che viaggiano alla velocità di circa 13.700 km/s. Questa supernova è comunque un facile oggetto da immortalare, situato in un fotogenico campo ricco di galassie. L’unico inconveniente è la declinazione a -21°, che penalizza leggermente gli osservatori del Nord Italia. La SN2025gj rappresenta la seconda supernova conosciuta esplosa in NGC2986. La prima fu la SN1999gh scoperta il 3 dicembre 1999 dall’astrofilo giapponese Kesao Takamizawa, anch’essa di tipo Ia.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 128

Chiudiamo questo anno 2024 nel migliore dei modi con diverse scoperte amatoriali, iniziando da quella che ci riguarda più da vicino.

Nella notte del 16 dicembre Giancarlo Cortini torna a fare centro, dopo due anni di digiuno, individuando una debole stellina di mag.+18 nella galassia a spirale IC1231 situata nella costellazione del Drago a circa 240 milioni di anni luce di distanza. Dopo la coppia Ciabattari e Mazzoni, Giancarlo Cortini è il terzo italiano con il maggior numero di scoperte amatoriali, raggiungendo quota 33. Agli inizi degli anni ’90, insieme all’amico Mirco Villi, Giancarlo Cortini ha dato vita alla ricerca di supernovae amatoriale italiana e rappresenta perciò un’icona indiscussa per questo tipo di ricerca. Adesso è in pensione e ci ha confidato che avendo più tempo a disposizione ha aumentato la sua attività di ricerca. Speriamo che questo possa portare ad un incremento in termini di scoperte, che purtroppo scarseggiano per la ricerca amatoriale italiana di supernovae in questi ultimi anni. Il nuovo transiente non ha ancora ricevuto la classificazione spettroscopica e pertanto mantiene la sigla provvisoria AT2024aeds. Il motivo della mancanza dello spettro va forse ricercato nella scomoda posizione in cui si trova la galassia, che sarebbe circumpolare (32° dal Polo Nord Celeste) ma in questo periodo è visibile per poco tempo subito dopo il tramonto a Nord-Ovest, scendendo verso l’orizzonte, per poi risalire dalla parte opposta a Nord-Est poco prima dell’alba. Abbiamo comunque dei follow-up nei giorni seguenti la scoperta, sia dello stesso Cortini, che dell’astrofilo spagnolo Carlos Segarra con l’oggetto in aumento di luminosità alla mag.+17.

Intanto la coppia Mirco Villi e Michele Mazzucato continuano a sfornare scoperte nell’ambito della loro collaborazione con i professionisti del CRTS Catalina che utilizza il telescopio Cassegrain di 1,5 metri di diametro dell’osservatorio americano sul Mount Lemmon in Arizona. La nuova scoperta è stata individuata nella piccola galassia PGC1530 nella costellazione dei Pesci, al confine con quella della Balena, a circa 500 milioni di anni luce di distanza. Al momento della scoperta il nuovo oggetto mostrava una luminosità pari alla mag.+19,5 e nei giorni seguenti è leggermente aumentata fino alla mag.+18,7. Anche questo oggetto non ha ancora ricevuto una classificazione spettroscopica e pertanto mantiene la sigla provvisoria AT2024aeaj.

Arriviamo adesso ad una scoperta tutta amatoriale il top per il 2024 in fatto a ricerca, scoperte e classificazioni amatoriali di supernovae. Ci riferiamo all’eccezionale giapponese Koichi Itagaki ed al nostro bravissimo Claudio Balcon (ISSP). Nella notte del 9 dicembre il bravo ed esperto astrofilo giapponese ha individuato una nuova supernova di mag.+16 nella galassia a spirale barrata NGC5945 nella costellazione del Bootes a circa 220 milioni di anni luce di distanza. Il primo a riprendere lo spettro di questo nuovo transiente è stato il nostro Claudio Balcon giunto all’incredibile numero di 164 supernovae classificate per primo nel TNS Transient Name Server. Si tratta di una classica supernova di tipo Ia scoperta pochi giorni prima del massimo di luminosità, raggiunto 2-3 giorni dopo la scoperta intorno alla mag.+15,5. Grazie allo spettro del bellunese alla supernova è stata assegnata la sigla definitiva SN2024aduf.

Dal Giappone però non arrivano solo le scoperte del grande Itagaki. Già nel gennaio 2023 Hiroshi Okuno aveva individuato la SN2023fu nella galassia IC1874, poi nel gennaio del 2024 era stato il turno di Hidehiko Okoshi che aveva individuato la SN2024ahv nella galassia NGC6106 e adesso con grande soddisfazione abbiamo un’altra new entry di nome Shinichi Ono che mette a segno la sua prima scoperta. Questi astrofili giapponesi seguono le gesta del grande Itagaki riuscendo nel loro piccolo ad ottenere dei risultati di grande prestigio. Abbiamo perciò contattato anche Shinichi Ono per avere delle informazioni sulla sua attività di ricerca.

Nato il 2 gennaio del 1958, tra pochi giorni compirà 67 anni. Abita nella prefettura di Shizuoka, vicino al famoso Monte Fuji. Ha iniziato ad essere attratto dal cielo stellato già ai tempi dell’asilo. Da quattro anni si dedica in maniera assidua alla ricerca di supernovae riprendendo circa 30 campi di galassie ogni notte che è sereno, con il suo telescopio Celestron 9.25 da 235mm F.10 ridotto a F.6,3. Non possiede un vero e proprio osservatorio e il suo strumento è installato in giardino e gestito dall’interno della sua casa. Nella notte del 17 dicembre ha coronato un suo grande sogno individuando una nuova stella di mag.+16,5 nella galassia a spirale barrata NGC2523 nella costellazione della Giraffa al confine con quella dell’Orsa Minore a circa 150 milioni di anni luce di distanza.

Situata a soli 17° dal Polo Nord Celeste, NGC2523 è visibile per tutta la notte. Il programma professionale di ricerca supernovae denominato ZTF possiede un’immagine di questa supernova realizzata circa 7 ore prima di Shinichi Ono, che però per fortuna è stato più rapido nel comunicare la scoperta nel TNS. I primi a riprendere lo spettro di conferma sono stati gli astronomi dell’osservatorio del Roque de los Muchachos nella notte del 19 dicembre con il Liverpool Telescope da 2 metri di diametro. La SN2024aeee, questa la sigla definitiva assegnata, è una supernova di tipo II molto giovane, ricca di idrogeno, ma è ancora troppo presto per stabilire adesso la sottoclasse precisa. Facciamo comunque i nostri sinceri complimenti ad Shinichi Ono per la bella scoperta, con la speranza che sia di incentivo a proseguire ancor di più in questo tipo di ricerca ed ottenere presto altri splendidi successi.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 127

SUPERNOVAE AGGIORNAMENTI di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Non sappiamo più quali aggettivi usare per descrivere l’incredibile lavoro portato avanti dal grande ricercatore amatoriale di supernovae Koichi Itagaki, che mette a segno la sesta scoperta del 2024, consolidando la terza posizione nella Top Ten mondiale amatoriale e raggiungendo quota 185 scoperte. Vedere un astrofilo che riesce ripetutamente a battere sul tempo i programmi professionali dedicati a questo tipo di ricerca, ci riempie di gioia. Bisogna però puntualizzare, per non scoraggiare gli altri astrofili, che Itagaki possiede due osservatori controllati in remoto con un numero impressionante di strumenti, superiori a tutti quelli dell’ISSP messi insieme. Inoltre, essendo in pensione, dedica tutto il suo tempo a riprendere e controllare immagini di galassie. E dobbiamo aggiungere che lo fa molto bene.

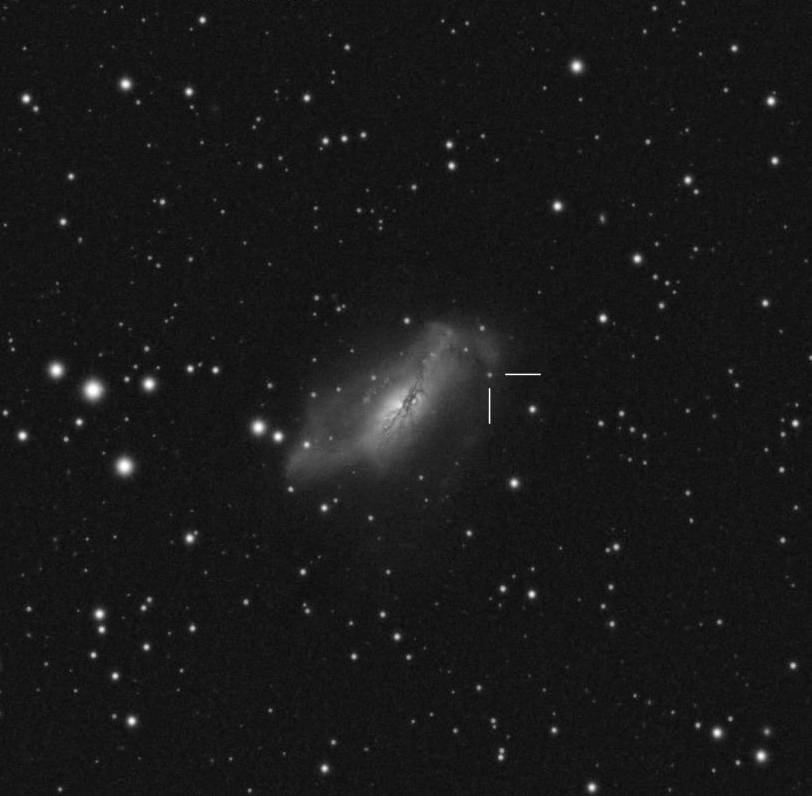

Nella notte del 15 novembre ha individuato un nuovo transiente di mag.+17,5 nei pressi della bella galassia a spirale barrata peculiare NGC2146 posta nella costellazione della Giraffa a circa 60 milioni di anni luce di distanza ed accompagnata in cielo da una più piccola galassia a spirale barrata denominata NGC2146A. Situate a soli 12° dal Polo Nord Celeste, queste due galassie sono circumpolare e perciò visibili tutta la notte. La caratteristica principale di NGC2146 è la struttura irregolare, con presenza di un immenso braccio di polveri posizionato vicino al nucleo, deformato da un probabile incontro ravvicinato o da una fusione con un’altra galassia più piccola. Questa situazione sembra essere testimoniata anche dall’alta formazione stellare all’interno della galassia, così elevata da far inserire l’oggetto nel novero delle galassie “starburst”.

In tempo di record, dopo solo sei ore dalla scoperta, gli astronomi dell’Indian Astronomical Observatory, situato nell’Himalaya occidentale ad un’altitudine di 4500 metri, uno degli osservatori più alti al mondo, utilizzando l’Himalaya Chandra Telescope da 2,01 metri hanno ottenuto lo spettro di conferma. La SN2024abfl è una supernova di tipo II molto giovane, scoperta circa 3/4 giorni dopo l’esplosione. Un secondo spettro, ripreso due giorni dopo il primo dagli astronomi americani del DLT40, ha confermato il tipo II per questa supernova, con un leggero assorbimento di polveri dovuto alla nostra galassia, che toglie alla luminosità della supernova circa mezza magnitudine. Il nuovo transiente non si è infatti distinto per la sua luminosità, raggiungendo il massimo intorno alla fine del mese di novembre con una luminosità che non è andata oltre alla mag.+16,5. E’ comunque situato in una bella e particolare galassia, oltre che comoda come posizione per gli osservatori dell’emisfero settentrionale. Per chi possiede una strumentazione con un buon campo, può riprendere nel solito scatto la coppia NGC2146 e NGC2146A con la supernova, che appare come un facile oggetto perché posto nella parte periferica della galassia ospite, anche se con una luminosità non elevata. Questa è la terza supernova conosciuta esplosa in NGC2146. La precedente fu la SN2018zd scoperta il 3 marzo 2018 proprio dall’astrofilo giapponesi Koichi Itagaki, che quindi ha un feeling particolare con questa galassia. Inoltre la posizione della SN2018zd è incredibilmente quasi coincidente con quella dell’attuale SN2024abfl. La prima supernova fu invece la SN2005V scoperta il 30 gennaio 2005 dal Nuclear Supernova Search.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 126

SUPERNOVAE AGGIORNAMENTI di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Questo mese soffermiamo la nostra attenzione su tre supernovae, che ci riguardano da vicino e che possiamo definire come semi-amatoriali. Sono state infatti scoperte da una coppia di astrofili italiani, controllando però immagini ottenute con strumentazione professionale. I due bravi ed esperti astrofili sono: Mirco Villi e Michele Mazzucato, mentre la strumentazione professionale è quella del CRTS Catalina che utilizza il telescopio Cassegrain di 1,5 metri di diametro dell’osservatorio americano sul Mount Lemmon in Arizona. Le tre supernovae sono oltre la mag.+20 e sono state scoperte in ordine cronologico: la prima AT2024wpa individuata la notte del 12 settembre nella galassia a spirale barrata PGC71752 posta nella costellazione dei Pesci a circa 180 milioni di anni luce di distanza; la seconda AT2024ycq individuata la notte del 13 ottobre nella galassia irregolare UGC4882 nella costellazione della Lince a circa 130 milioni di anni luce di distanza; infine la terza SN2024yhg della notte del 15 ottobre nella galassia lenticolare UGC1596 costellazione del Triangolo a circa 210 milioni di anni luce di distanza. Nota: La galassia UGC 1596 accompagnata in cielo dalla galassia a spirale vista di taglio UGC1591, posta anche lei a circa 210 milioni di anni luce di distanza ed entrambe vicine (circa 6°) alla più bella e famosa galassia a spirale M33.

Se per le prime due supernovae non è stato ad oggi ripreso uno spettro di conferma, forse anche a causa della debole luminosità, per la terza (SN2024yhg) la situazione è ben diversa.

Scoperta quando mostrava una luminosità pari alla mag.+20,3 nei giorni la sua luminosità è aumentata fino a raggiungere intorno al 25 ottobre la mag.+17,5. Nella notte del 22 ottobre dall’Osservatorio di Mauna Kea nelle Isole Hawaii, con il telescopio UH88 da 2,2 metri di diametro, è stato ripreso lo spettro di conferma. Si tratta di una supernova di tipo Ia-91bg-like, una sottoclasse di supernova di tipo Ia che i cui soggetti si mostrano leggermente più deboli ed evolvono più rapidamente. Hanno gli spettri con righe più strette e presentano le righe del Calcio e del Titanio più intense e meno quelle del Ferro, rispetto ad una tradizionale supernova di tipo Ia. La galassia UGC1596 ha un modulo di distanza di pari a 34, se questa supernova fosse stata una normale tipo Ia, la sua luminosità sarebbe salita fino alla mag.+15 (34-19=15). Comunque la posizione della galassia ospite in questo periodo dell’anno è ottimale trovandosi quasi allo Zenit già in prima serata. Non sarà perciò difficile ottenere una buona immagine di questa supernova italo-americana insieme a questa interessante coppia di piccole galassie.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 125

SUPERNOVAE AGGIORNAMENTI di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Questo mese soffermiamo la nostra attenzione su due supernovae che non sono molto luminose e poste in galassie neanche molto fotogeniche, però hanno una caratteristica molto importante: sono due supernovae amatoriali. E chi poteva essere l’astrofilo che ha messo a segno questa bella doppietta? Naturalmente il solito veterano ricercatore giapponese Koichi Itagaki che raggiunge così quota 184 scoperte, consolidando la terza posizione della Top Ten mondiale amatoriale. La prima supernova è stata individuata la notte dell’11 settembre nella galassia a spirale UGC690 posta nella costellazione di Andromeda a circa 260 milioni di anni luce di distanza e situata non lontano (circa 5°) dalla famosa galassia di Andromeda M31. Al momento della scoperta il nuovo transiente mostrava una luminosità molto debole pari alla mag.+18,8. Il bravo Itagaki è riuscito a battere sul tempo, per poche ore, i due programmi professionali americani denominati GOTO e ZTF.

Un primo spettro è stato ripreso la notte seguente la scoperta dagli astronomi americani dell’Haleakala Observatory con il Faulkes Telescope North da 2 metri di diametro, posto a quota 3000 metri nelle Isole Hawaii. La fase ancora troppo giovane ha permesso di evidenziare soltanto che eravamo davanti ad una supernova, ma senza riuscire a decifrarne il tipo. Al nuovo oggetto è stata comunque assegnata la sigla definitiva SN2024vfo. Nella notte successiva del 13 settembre, anche gli astronomi dell’Osservatorio del Roque de los Muchachos nelle Isole Canarie con il Nordic Optical Telescope da 2,56 metri hanno ripreso un nuovo spettro. A distanza di circa 24 ore rispetto al primo spettro la situazione era già molto più chiara, permettendo di classificare la supernova di tipo II con i gas eiettati dall’esplosione che viaggiano ad una velocità di circa 13.000 km/s. Negli ultimi giorni di settembre la luminosità della supernova è leggermente aumentata raggiungendo la mag.+18 e intorno a questo valore sembrerebbe stazionare facendo pensare di essere di fronte ad una supernova di tipo IIP. Se così fosse per altri 100 giorni la luminosità rimarrà invariata intorno a questo valore. Per le nostre latitudini l’oggetto è facilmente osservabile e in prima serata, peccato per la luminosità un po’ bassa.

La seconda supernova di Itagaki è stata invece individuata nella notte del 19 settembre nella galassia lenticolare vista di taglio NGC2830 posta nella costellazione della Lince a circa 310 milioni di anni luce di distanza e situata a circa un grado dalla stella Alpha Elvashak di mag.+3,13. NGC2830 forma un terzetto di galassie con le vicine NGC2831 e NGC2832 che trova menzione nell’atlante di Halton Arp sotto il nome di Arp 315. Non c’è però certezza che le tre galassie siano effettivamente legate fisicamente. Infatti mentre NGC2831 e NGC2832 risultano essere ad una distanza molto simile intorno ai 250 milioni di anni luce, NGC2830 è situata sicuramente più lontano. A differenza della precedente, questa possibile supernova è stata individuata a mag.+17,5 ma in una situazione scomoda, visibile bassa sull’orizzonte Est poco prima dell’alba.

Per questo motivo ad oggi non è stato ancora ripreso lo spettro di conferma e perciò al nuovo transiente è stata assegnata la sigla provvisoria AT2024vsu. Abbiamo però due follow-up di conferma realizzati nella notte seguente la scoperta dagli astrofili giapponesi Toshihide Noguchi e Katsumi Yoshimoto. Il nuovo transiente è stato rilevato a mag.+17,7 quindi leggermente in calo. Se la stima è corretta possiamo ipotizzare che il massimo di luminosità è già avvenuto e forse proprio durante la congiunzione con il Sole. Aspettiamo comunque i prossimi giorni quando la galassia si allontanerà dal Sole permettendo l’ottenimento di una spettro di conferma, che svelerà la reale natura e fase del transiente.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 124

SUPERNOVAE AGGIORNAMENTI di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

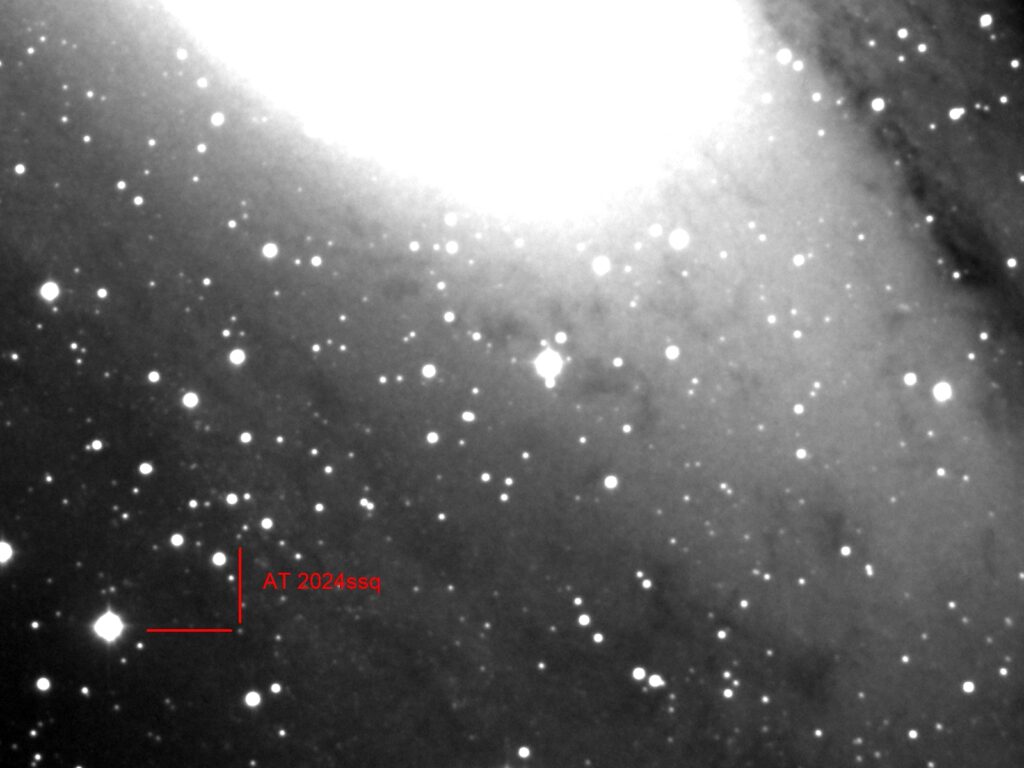

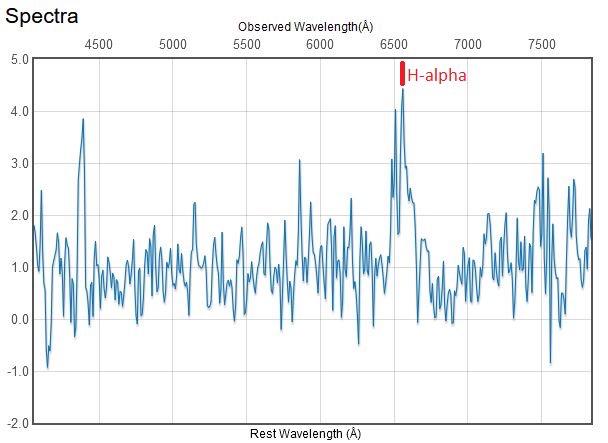

In questo mese non abbiamo nessuna scoperta amatoriale di supernovae da raccontare, ma ci possiamo consolare con un successo targato ISSP relativamente ad una Nova Extragalattica. Nella notte del 24 agosto, utilizzando il telescopio Ritchey Chretien da 400mm F.8, il team dell’Osservatorio di Monte Baldo, formato da Flavio Castellani, Vittorio Andreoli e Raffaele Belligoli è riuscito ad individuare un nuovo transiente di mag.+17,1 nella famosa galassia di Andromeda M31.

Gli amici di Monte Baldo nell’acquisizione della prima immagine della nuova stella hanno preceduto il programma professionale americano ZTF per circa 8 ore ed incredibilmente anche l’altro programma professionale americano ATLAS per soli 17secondi! Le buone notizie però non finisco qui: nella notte seguente la scoperta, con la Nova calata leggermente verso la mag.+18 il nostro Claudio Balcon è riuscito a classificarla per primo nel TNS come una classica Nova. Nel suo spettro infatti era ben visibile la linea H-Alpha intorno ai 6500 Armstrong, tipico delle Novae Extragalattiche. Abbiamo pertanto una Nova Extragalattica scoperta e classificata tutto in casa ISSP. Alla Nova è stata assegnata la sigla provvisoria AT2024ssq, ma presto dovrebbe prendere la sigla definitiva, che molto probabilmente sarà M31N-2024-08e con il nome della galassia ospite seguita dalla lettera N (Nova), l’anno, il mese e la lettera “e” che in questo caso rappresenta la quinta Nova scoperta e confermata nel mese di agosto del 2024 in M31. L’Osservatorio di Monte Baldo, insieme ai cinesi del programma XOSS capitanati da Xing Gao e all’astrofilo ceco Kamil Hornoch, sono leader indiscussi a livello mondiale nel campo della ricerca di Novae Extragalattiche.

Concludiamo la rubrica soffermando la nostra attenzione su due supernovae scoperte entrambe nella notte del 23 luglio ed esplose in due galassie esteticamente molto fotogeniche. Una di queste due supernovae è risultata anche molto luminosa, peccato che sia visibile solo dall’emisfero australe.

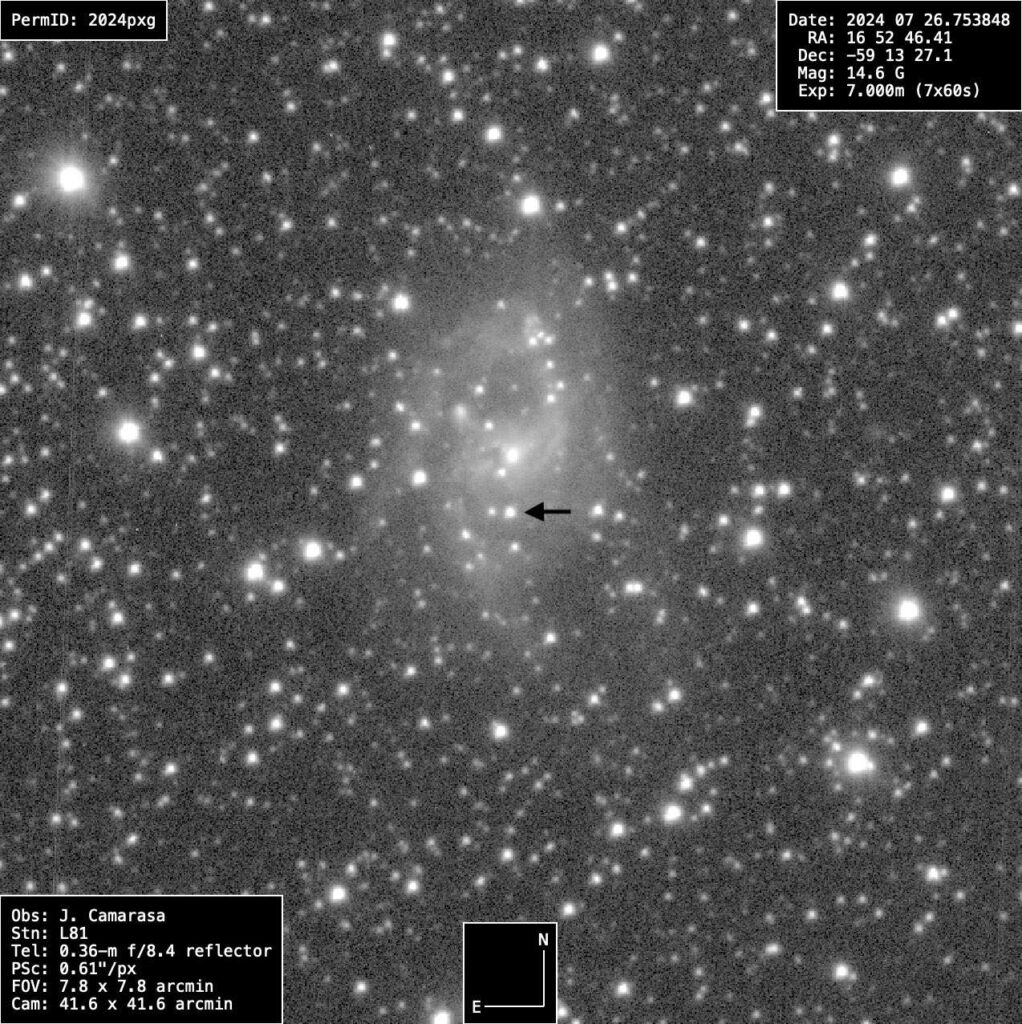

La prima ad essere stata scoperta è stata proprio la supernova individuata dal programma professionale americano denominato DTL40 nella galassia a spirale barrata NGC6221 posta nella costellazione dell’Ara a circa 65 milioni di anni luce di distanza. Al momento della scoperta il nuovo transiente mostrava una luminosità pari alla mag.+15,1.

Nella stessa notte, gli astronomi americani dal Cerro Tololo Observatory con il SOAR Souther Astrophysical Research Telescope, un moderno telescopio da 4,10 metri con ottiche attive posto a 2.700 metri di altitudine sul Cerro Pachon in Cile, hanno ottenuto lo spettro di conferma. La SN2024pxg, questa la sigla definitiva assegnata, è una giovane supernova di tipo II scoperta 4 giorni dopo l’esplosione. Nei giorni seguenti la sua luminosità è aumentata leggermente fino a raggiungere la mag.+14,5. Questa è la seconda supernova conosciuta esplosa in NGC6221, la prima fu la SN1990W scoperta il 16 agosto 1990 dal famoso astrofilo australiano Robert Evans, che purtroppo ci ha lasciato nel novembre del 2022.

La seconda supernova del 23 luglio è stata invece scoperta dal programma professionale americano di ricerca supernovae Zwicky Transient Facility (ZTF) nella galassia a spirale barrata NGC6384 nella costellazione di Ofiuco a circa 80 milioni di anni luce di distanza. Nella notte seguente la scoperta, dal Siding Spring Observatory con l’ANU Telescope da 2,3 metri è stato ripreso lo spettro di conferma che ha permesso di classificare la SN2024pxl come una supernova di tipo Iax 02cx-like scoperta circa una settimana prima del massimo, che si è verificato nei primi giorni del mese di agosto intorno alla mag.+15,5. Le supernovae di tipo Iax sono transienti rari e peculiari, che prendono il nome dal prototipo di questo gruppo di oggetti, cioè la SN2002cx. Sono supernovae di solito più deboli e con righe nello spettro molto più strette rispetto ad una normale supernova di tipo Ia e sono associate a popolazioni stellari giovani. La loro interpretazione fisica è ancora in fase di approfondimento e sono perciò seguite con molto interesse dalla comunità astronomica internazionale. Questa è la terza supernova conosciuta esplosa in NGC6384. Le altre due sono state la SN2017drh scoperta il 3 maggio del 2017 dal programma professionale DTL40 di tipo Ia e la SN1971L scoperta il 24 giugno del 1971 da Logan di tipo I, che raggiunse la notevole mag.+12,8.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 123

SUPERNOVAE AGGIORNAMENTI

Questo mese torniamo a parlare di scoperte amatoriali con una vecchia conoscenza dell’emisfero meridionale: il neozelandese Stuart Parker. Fino al 2021 Parker rivaleggiava a suon di scoperte con il grande Itagaki per contendersi la terza posizione della Top Ten mondiale amatoriale. Purtroppo nell’agosto del 2021 una grande tempesta danneggiò irreparabilmente il suo osservatorio posto ad Oxford, piccola cittadina a circa 60 km dalla città di Christchurch e per un paio di anni ha dovuto sospendere la sua grande passione di cercare supernovae. Finalmente nel febbraio 2023 e tornato al successo con la SN2023pbx nella galassia NGC3557 ed adesso mette a segno una nuova e luminosa scoperta ottenuta la notte del 10 luglio nella galassia lenticolare NGC3706 posta nella costellazione del Centauro a circa 130 milioni di anni luce di distanza. Al momento della scoperta il nuovo transiente mostrava una luminosità pari alla mag.+16 e anche se molto luminoso era situato vicino al nucleo della galassia ospite. Stranamente nessun osservatorio professionale ad oggi ha ripreso lo spettro di conferma e pertanto il nuovo oggetto ha ancora la sigla provvisoria AT2024pfn. Fortunatamente abbiamo un’immagine di follow-up ottenuta cinque giorni dopo la scoperta dall’astrofilo spagnolo Jordi Camarasa, che perciò ha confermato la presenza della supernova con una luminosità in aumento a mag.+14,5. Purtroppo dalle nostre latitudini la galassia NGC3706 non è facile da osservare trovandosi alla declinazione di -36°. Sono avvantaggiati gli astrofili del Sud Italia con la galassia che a Catania culmina a circa 16° sopra l’orizzonte.

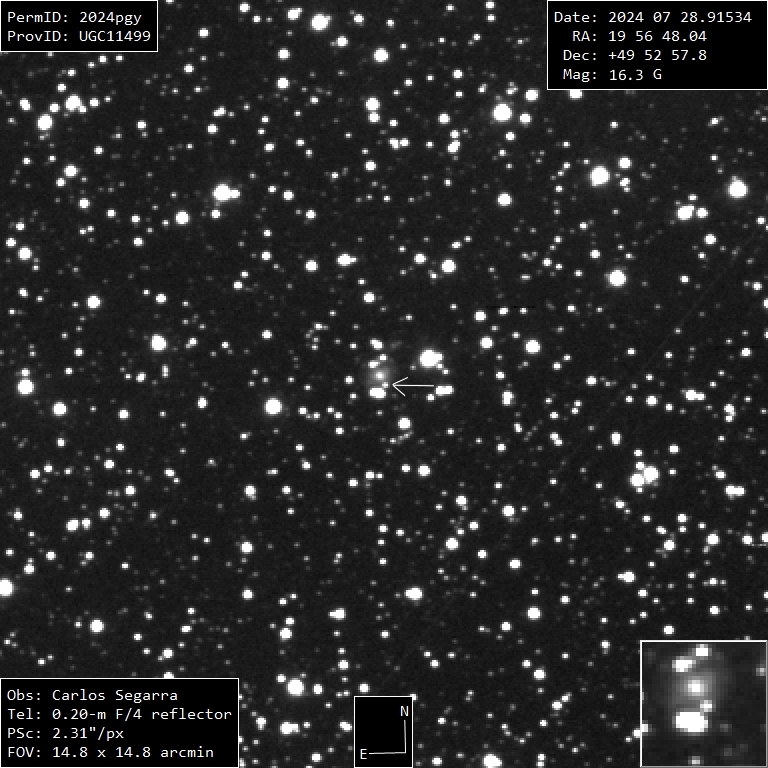

Anche gli astrofili cinesi del programma XOSS, capitanati da Xing Gao, sono tornati al successo, proprio nella notte del 10 luglio, individuando una debole stellina di mag.+18,7 nella piccola galassia a spirale UGC11499 posta nella costellazione del Cigno a circa 340 milioni di anni luce di distanza. In questi ultimi anni i cinesi sono stati sicuramente i più prolifici in fatto di scoperte, ben 11 nel 2024, raggiungendo la quota di 98 scoperte e occupando in maniera stabile la settima posizione del Top Ten mondiale. A breve raggiungeranno quota 100, un traguardo che solo un ristretto numero di grandi astrofili è riuscito a raggiungere: Puckett 385, Newton 202, Itagaki 182, Parker 167, Boles 155 e Monard 150. I primi a riprendere lo spettro di conferma della supernova cinese sono stati gli astronomi americani dell’Osservatorio di Mauna Kea nelle Isole Hawaii con il telescopio da 2,2 metri. La SN2024pgy, questa la sigla definitiva assegnata, è una supernova di Tipo Ia scoperta circa due settimane prima del massimo di luminosità, con i gas eiettati dall’esplosione che viaggiano alla velocità di circa 14.000 km/s. Intorno al 25 luglio la supernova ha infatti raggiunto il suo massimo di luminosità, sfiorando la mag.+16. I cinese sono stati rapidi nell’inserire la scoperta nel TNS bruciando sul tempo due programmi professionali denominati GOTO e ZTF che avevano immortalato questa supernova alla mag.+19,6 il giorno prima dei cinesi. Questa è la seconda supernova conosciuta esplosa nella galassia UGC11499. La prima fu la SN2009hz, di tipo II, scoperta il 3 agosto del 2009 dal programma professionale di ricerca supernovae denominato LOSS.

RUBRICA SUPERNOVAE COELUM N. 122

SUPERNOVAE AGGIORNAMENTI

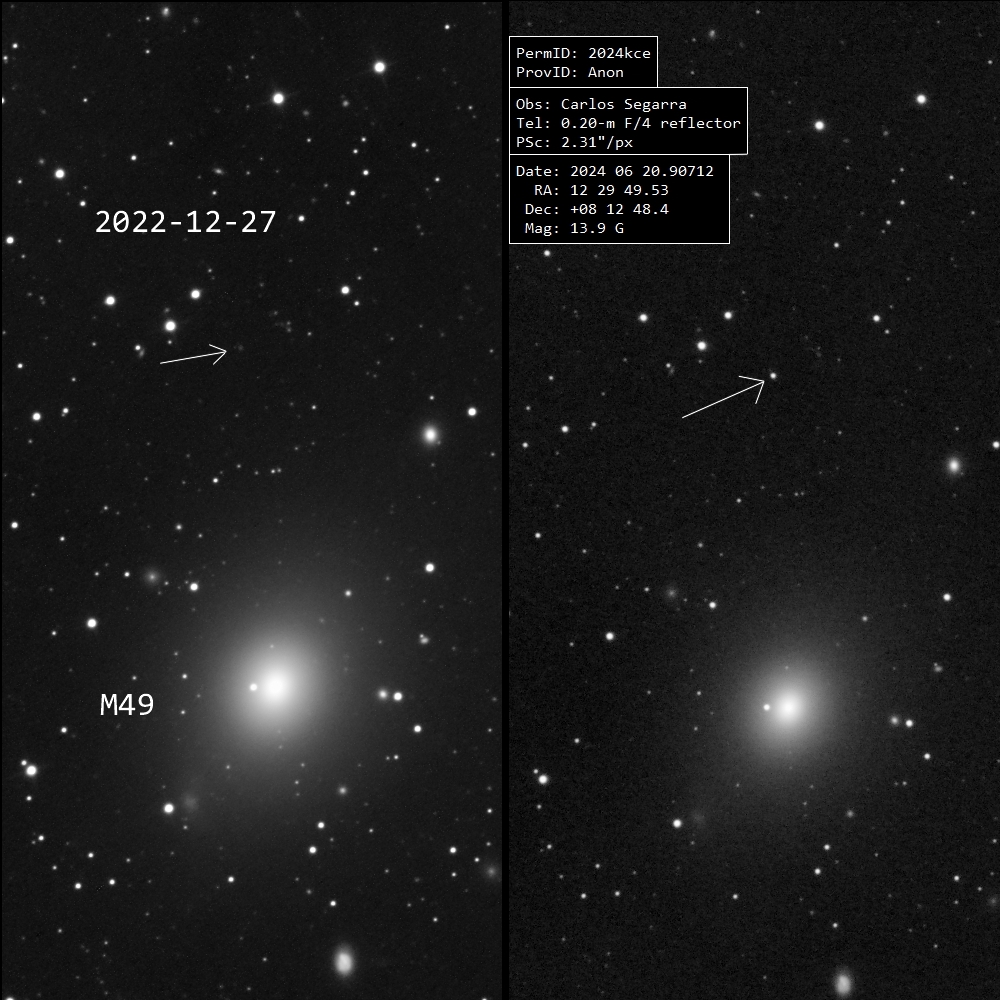

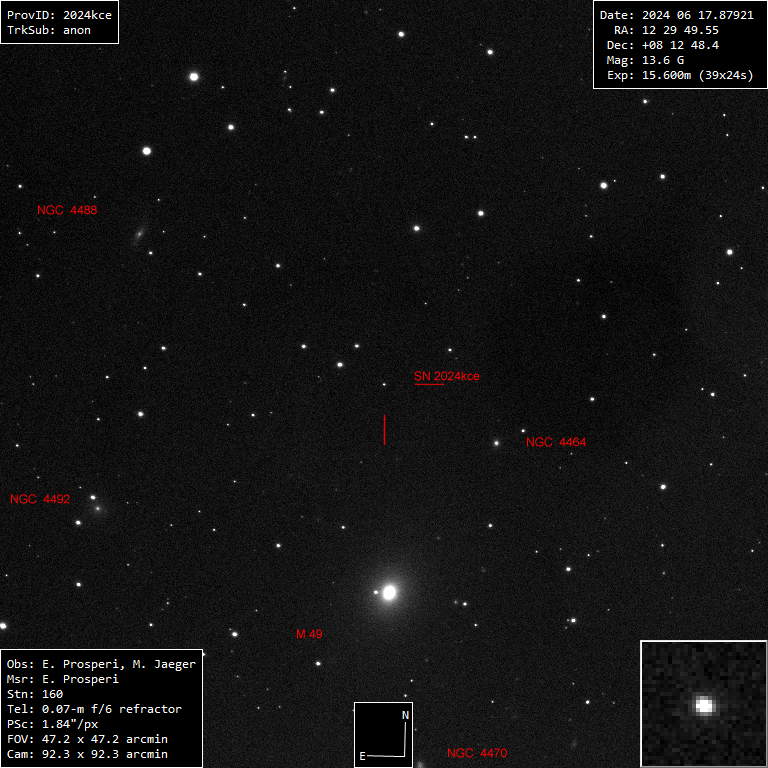

Anche questo mese, come il precedente, purtroppo non abbiamo da segnalare nessuna scoperta amatoriale. Sta diventando sempre più difficile la vita per gli astrofili che portano avanti la ricerca amatoriale di supernovae extragalattiche. Soffermiamo comunque la nostra attenzione su una interessante nonché peculiare supernova, degna di un approfondimento. Nella notte del 2 giugno il programma professionale americano di ricerca supernovae denominato Zwicky Transient Facility (ZTF) ha inserito per primo nel Transient Name Server (TNS) la comunicazione di scoperta di una nuova stella di mag.+17,5 in una piccola galassia Anonima molto vicina alla grande galassia ellittica M49, poste entrambe nella costellazione della Vergine.

In realtà il primo a riprendere questo nuovo transiente, quando mostrava una luminosità pari alla mag.+18,2 è stato il programma professionale americano di ricerca supernovae e pianetini denominato ATLAS Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, tre ore prima di ZTF. Lo spettro di conferma di conferma invece è arrivato dagli astronomi americani del Lick Observatory in California con il telescopio Shane da 3 metri di diametro.