di Stefano Menchiari

Indice dei contenuti

Indagine sull’origine galattica dei raggi cosmici ad altissima

energia tra scenari astrofisici avanzati e osservazioni gamma di nuova generazione.

ABSTRACT

Da oltre un secolo gli scienziati osservano una misteriosa “pioggia” di particelle altamente energetiche provenienti dallo spazio: i raggi cosmici. Nonostante siano oggetto di studio fin dal 1912, la loro origine rimane in parte sconosciuta, soprattutto per quelli con energie estreme, dell’ordine del petaelettronvolt (PeV). L’articolo ripercorre la storia della scoperta e analizza i principali candidati alla produzione di questi raggi, dalle supernove agli ammassi stellari ricchi di stelle massicce, esplorando il concetto di PeVatroni — oggetti astrofisici in grado di accelerare particelle fino a energie eccezionali. Un focus particolare è dedicato all’astronomia gamma, che consente di tracciare indirettamente i raggi cosmici attraverso l’osservazione dei fotoni ad altissima energia. Infine, si evidenzia il ruolo dei moderni strumenti osservative e dei modelli teorici più recenti, con uno sguardo al contributo dell’Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) e delle prospettive offerte dalla nuova generazione di telescopi Cherenkov.

Raggi cosmici, cosa sono?

mosfera terrestre è continuamente bombardata da particelle invisibili ed estremamente energetiche, provenienti dallo spazio. Oggi queste particelle sono conosciute come raggi cosmici (RC), un flusso incessante di protoni (87%), nuclei di elio (12%) e, in piccola parte (<1%), nuclei più pesanti, elettroni e antimateria. Queste particelle arrivano da ogni direzione e coprono un impressionante intervallo di energie, che va da 109 eV fino a valori altissimi di 1021 eV. Per capire quanto siano estremi questi valori, possiamo fare due confronti: un fotone della luce visibile ha un’energia di circa 1-2 eV, ben un miliardo di volte meno dei RC meno energetici; mentre il Large Hadron Collider, l’acceleratore di particelle più potente mai costruito dall’uomo, può spingere fasci di protoni fino a ~7×1012 eV, ben cento milioni di volte meno rispetto ai RC più energetici mai osservati!

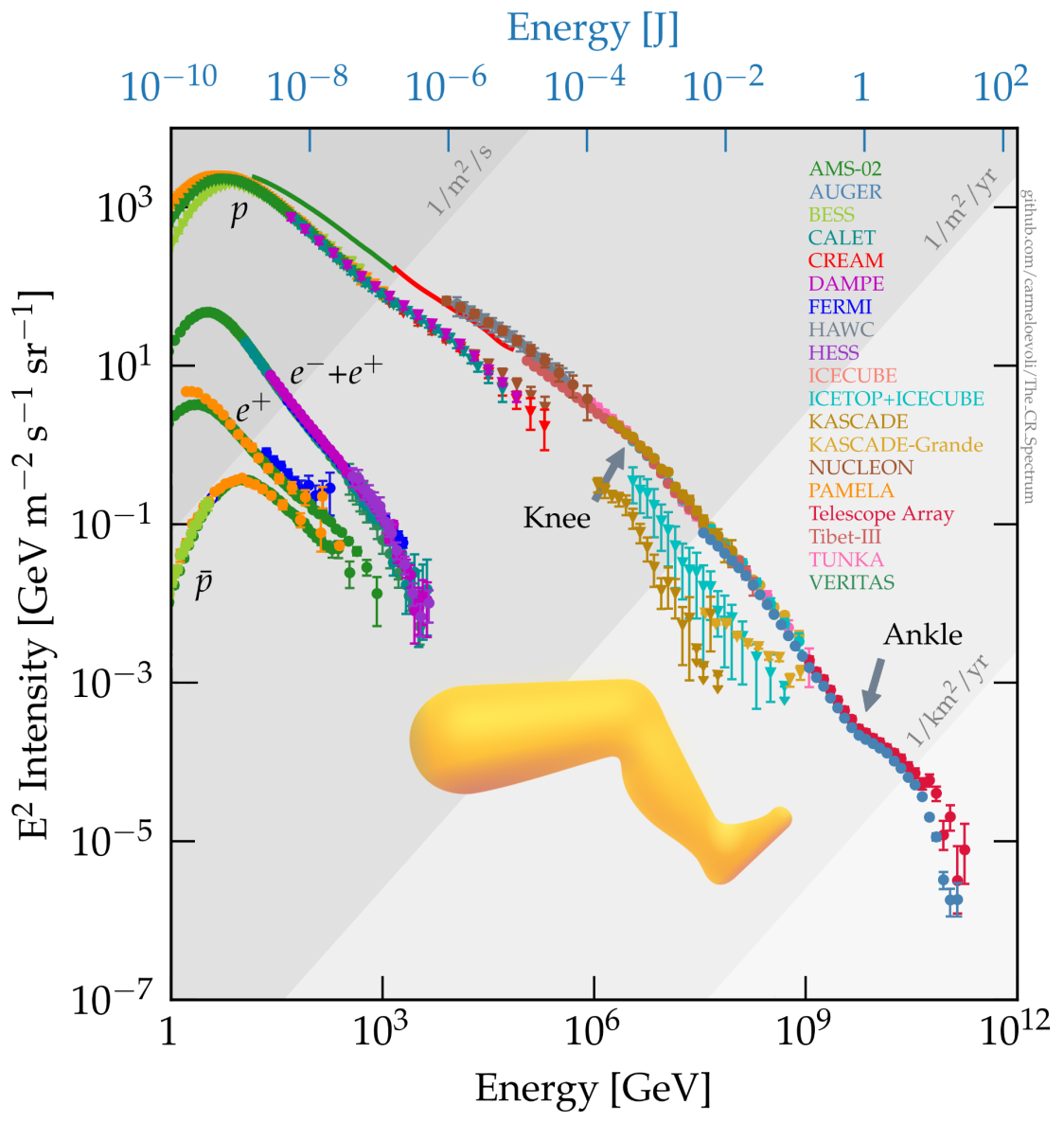

Il flusso (Φ) di RC osservato in funzione dell’energia E (anche detto spettro) ha un andamento decrescente dettato da una legge di potenza, definita dal seguente andamento:

Φ ∝ Es

dove l’esponente s (generalmente denominato indice spettrale) è pari a -2.7 . Questa legge di potenza è osservata in un intervallo di energie che va da qualche decina di GeV (~1010 eV) fino a qualche PeV (1015 eV). A queste energie, si osserva una flessione nella legge di potenza che porta l’esponente ad essere -3.1. L’indice spettrale rimane così invariato fino ad energie di circa 1018 eV, dove si ha un nuovo cambiamento che riporta l’indice a -2.7. Lo spettro totale dei RC è mostrato in figura 1, e data la sua forma rassomigliante una gamba, ci si riferisce alla prima variazione dell’indice spettrale come “il ginocchio” mentre alla seconda come “la caviglia”. Queste caratteristiche dello spettro hanno una precisa interpretazione fisica: la presenza del ginocchio viene attribuita all’energia massima dei protoni accelerati da sorgenti che risiedono nella Via Lattea, mentre la caviglia viene associata al passaggio dai RC di origine galattica a quelli di origine extragalattica.

Ma quali sono le sorgenti dei raggi cosmici? Qui le cose si complicano. Essendo particelle cariche, i RC non viaggiano in linea retta: lungo il loro cammino vengono deviati dai campi magnetici della nostra galassia e dello spazio intergalattico, rendendo il loro moto caotico e totalmente diffusivo. Questo significa che, quando li rileviamo sulla Terra, la loro direzione d’arrivo non ci dice nulla sulla loro origine, rendendo la ricerca delle sorgenti un vero rompicapo per gli astrofisici.

Il Mistero dell’Origine dei Raggi Cosmici Galattici

l’ARTICOLO COMPLETO è riservato agli abbonati alla versione digitale. Per sottoscrivere l’abbonamento Clicca qui. Se sei già abbonato accedi al tuo account dall’Area Riservata

Raggi Cosmici e astronomia Gamma: il Ruolo dell’IAA-CSIC

L’Instituto de Astrofisica de Andalucia (IAA) è un centro di ricerca di eccellenza facente parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Al suo interno ci sono quasi 200 tra astronomi, astrofisici ed ingegneri che portano avanti l’obiettivo di approfondire la conoscenza del Cosmo.

All’interno dell’IAA, il gruppo VHEGA (Very High Energy Group for Astrophysics) si occupa dello studio dell’astrofisica delle alte energie e dell’astronomia gamma. I ricercatori di VHEGA sono attivi sia sul lato teorico/osservativo che su quello sperimentale. Per quanto riguarda l’astrofisica teorica/osservativa, studiano ed interpretano le osservazioni gamma provenienti da varie sorgenti, i.e. dagli ammassi stellari a giovani stelle in formazione, fino ad arrivare a sorgenti più esotiche come le stelle di neutroni e le loro nebulose. Gli astrofisici di VHEGA studiano anche l’emissione di raggi gamma da sorgenti extragalattiche, come i nuclei galattici attivi: mastodontici buchi neri al centro di remote galassie che lanciano potenti getti, possibili fonti di raggi cosmici. Per quanto riguarda invece l’aspetto sperimentale, legato alle tecniche di ricostruzione delle immagini dei telescopi Cherenkov, il gruppo VHEGA si occupa di sviluppare e mantenere software open source che gestiscono sia la ricostruzione delle immagini dei telescopi IACT (algoritmi basati su tecniche innovative di machine learning), che l’analisi di dati ad alto livello per l’astronomia gamma. Questi software sono una delle colonne portanti del futuro CTAO, un osservatorio di raggi gamma composto da due array di telescopi IACT: uno posizionato nell’emisfero nord nell’isola di La Palma (e attualmente in costruzione) e l’altro nell’emisfero sud presso l’osservatorio del Paranal in Cile.

L’articolo è pubblicato in COELUM 274 VERSIONE CARTACEA