Circolo Astrofili Veronesi

04.04: “Evoluzione stellare: l’origine degli elementi”

di Alessandro Bressan.

Per informazioni: info@astrofiliveronesi.it

Cell: 334 7313710 (Antonio Cagnoli)

www.astrofiliveronesi.it

04.04: “Evoluzione stellare: l’origine degli elementi”

di Alessandro Bressan.

Per informazioni: info@astrofiliveronesi.it

Cell: 334 7313710 (Antonio Cagnoli)

www.astrofiliveronesi.it

04.04: ”Astrofoto” di Davide Trezzi e Rosario Magaldi.

Per info: didattica@amicidelcielo.it

www.amicidelcielo.it

In diretta web con il Telescopio Remoto UAI Skylive dalle

ore 21:30 alle 23:00, con la nuova Skylive Web-TV all’indirizzo:

http://www.skylive.it/WebTV.aspx o collegandoti al Client Web: http://app.skylive.name/Client/

IMPORTANTE: La tua iscrizione al canale Youtube è molto preziosa per noi al fine di migliorare la qualità della trasmissione. Basta cliccare sul pulsante sotto il video “iscriviti”, oppure andare al link diretto al nostro canale Youtube: www.youtube.com/subscription_center?add_user= skylivechannel.

Ovviamente tutto completamente gratuito.

Questi gli appuntamenti mensili.

UAI con SKYLIVE Una Costellazione sopra di Noi – Il

primo venerdì di ogni mese, a cura di Giorgio Bianciardi

(vicepresidente UAI).

SKYLIVE con UAI Rassegnastampa e cielo del mese

– Quarto giovedì del mese a cura di Stefano Capretti.

www.skylive.it

Aprile 4° Meeting sull’osservazione della Luna – Organizzato dalla SdR Luna UAI, Osservatorio INAF di Arcetri.

http://luna.uai.it

04-06/04XIX Seminario Nazionale diGnomonica Organizzato dalla SdR Quadranti Solari UAI, Cefalù

http://quadrantisolari.uai.it/

Per informazioni: www.uai.it

Tornano anche quest’anno i Venerdì dell’Universo, una serie di seminari scientifici per avvicinare, giovani e non, alla Fisica,

all’Astronomia e alle Scienze in generale, con la speranza che per molti giovani non sia solo una curiosità momentanea,

ma anche un’occasione di spunto per i loro studi professionali o amatoriali, dal momento che l’Università di

Ferrara offre importanti opportunità in questi campi.

04.04: “La storia del Bosone di Higgs e le nuove frontiere della Fisica ” a cura di FERNANDO FERRONI.

Diretta streaming video: http://web.unife.it/unifetv/universo.html

Per informazioni: Tel. 0532/97.42.11 – E-mail: venerdiuniverso@fe.infn.it

www.unife.it/dipartimento/fisica – www.fe.infn.it

Organizzati da: Dip. di Fisica Università di Ferrara, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Gruppo Astrofili Ferraresi “Columbia“ e Coop. Sociale Camelot.

|

Indice dei contenuti EFFEMERIDI |

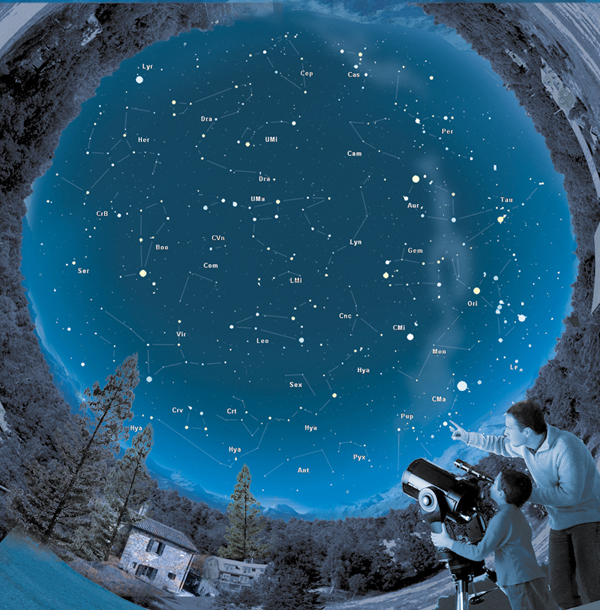

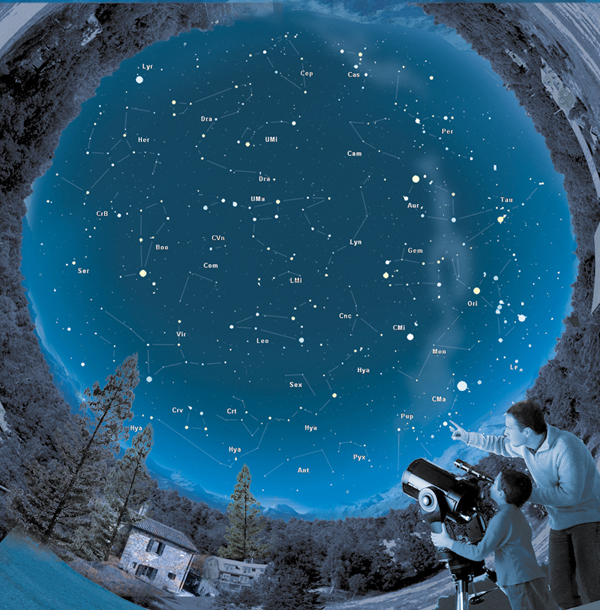

Il Leone, sopra tutte, sarà già in meridiano, seguito più a est dalla Vergine, che trascinerà con sé il grande occhio rosso di Marte in opposizione, e da Boote. Più in basso, a sudest, Saturno sarà appena sorto nella Bilancia, mentre verso est-nordest comincerà ad alzarsi la grande figura dell’Ercole, seguita dalla Lira e dal Cigno: le prime avvisaglie del Triangolo estivo. Il Sole si muoverà nella costellazione dei Pesci fino al 19 aprile, data in cui entrerà in Ariete. Complessivamente, nel corso del mese guadagnerà 10° in declinazione, passando dai +53° ai +63° come massima altezza raggiunta sull’orizzonte al momento del transito al meridiano. Ciò si tradurrà in una durata della notte astronomica che supererà di poco le 7 ore (in media): se a inizio mese il crepuscolo astronomico (Sole sotto l’orizzonte di più di 18°) finirà verso le 21:15, alla fine bisognerà attendere le 22:15, mentre al mattino le osservazioni non potranno protrarsi (mediamente) oltre le 5:00.

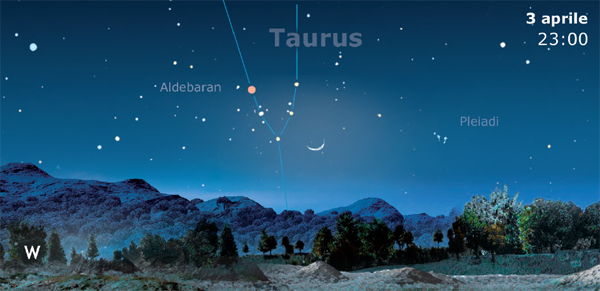

La sera del 3 aprile, una Luna crescente ancora molto giovane potrà essere fotografata verso le 23:00 mentre starà calando insieme all’ammasso delle Iadi (il muso del Toro) verso l’orizzonte ovest. Un’ottima occasione, in mancanza di eventi di maggiore spettacolarità, per realizzare delle belle esposizioni panoramiche.

La sera del 3 aprile, una Luna crescente ancora molto giovane potrà essere fotografata verso le 23:00 mentre starà calando insieme all’ammasso delle Iadi (il muso del Toro) verso l’orizzonte ovest. Un’ottima occasione, in mancanza di eventi di maggiore spettacolarità, per realizzare delle belle esposizioni panoramiche.

01.04: “I miti del Sole e della Luna” di A. Galegati.

Speciale La settimana di Urania

Per info: tel. 0544-62534 – info@arar.it

www.racine.ra.it/planet – www.arar.it

28.03 : “Vita da astronauta! A spasso sulla Stazione

ISS”. Al telescopio: Giove e Marte.

Per info: 346.8699254, astrofilicentesi@gmail.com

www.astrofilicentesi.it

28.03: Uscita osservativa all’Osservatorio Astronomico Monte Baldo (Belligoli 334 7313710).

Per informazioni: info@astrofiliveronesi.it

Cell: 334 7313710 (Antonio Cagnoli)

www.astrofiliveronesi.it

28.03: ”Osservazioni e foto dell’autunno-inverno” di Claudio Troglia.

Per info: cell. 346.2402066 – info@astropolaris.it

www.astropolaris.it

26.03, ore 16:30: Incontro pubblico al “Caffè degli Autori” presso il Pad. Fiera Libro.

Organizzato dall’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna, un workshop/convegno, in collaborazione con la SAIt Società Astronomica Italiana, si vuole indagare lo stato dell’arte della didattica e della divulgazione dell’astronomia e della scienza in generale per bambini di età compresa tra i due e i dodici anni. L’obiettivo è quello di fare dialogare astronomi, divulgatori e insegnanti con pedagoghi, editori e altre figure professionali che operano nel campo della divulgazione e della didattica scientifica. Questo per fare in modo da affinare un approccio piu’ razionale allo studio delle reazioni del pubblico di minori alle sollecitazioni (testi, modi, immagini, suoni, video…) alle quali esso viene sottoposto in osservatori, planetari, musei e scuole. La nostra presenza all’interno della Fiera del libro per ragazzi di Bologna fornirà la giusta cornice per favorire l’incontro dei convegnisti con operatori del settore editoriale per l’infanzia e l’adolescenza.

www.bo.astro.it/universo/fieralibro.html

25 e 26.03, ore 11:00: Convegno INAF-SAIt presso il Pad. 33 (vedere sul sito il programma).

Organizzato dall’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna, un workshop/convegno, in collaborazione con la SAIt Società Astronomica Italiana, si vuole indagare lo stato dell’arte della didattica e della divulgazione dell’astronomia e della scienza in generale per bambini di età compresa tra i due e i dodici anni. L’obiettivo è quello di fare dialogare astronomi, divulgatori e insegnanti con pedagoghi, editori e altre figure professionali che operano nel campo della divulgazione e della didattica scientifica. Questo per fare in modo da affinare un approccio piu’ razionale allo studio delle reazioni del pubblico di minori alle sollecitazioni (testi, modi, immagini, suoni, video…) alle quali esso viene sottoposto in osservatori, planetari, musei e scuole. La nostra presenza all’interno della Fiera del libro per ragazzi di Bologna fornirà la giusta cornice per favorire l’incontro dei convegnisti con operatori del settore editoriale per l’infanzia e l’adolescenza.

www.bo.astro.it/universo/fieralibro.html

25.03: “L’Astronomia dell’antico Egitto” di Agostino Galegati.

Per info: tel. 0544-62534 – info@arar.it

www.racine.ra.it/planet – www.arar.it

24.03: Corso base di Astrofotografia, fotografare Giove, lezione pratica con gli strumenti sul campo.

Presso: GAN Gruppo Aeromodellistico di Navacchio. Campo di volo Luchini, NAVACCHIO – PI.

Per informazioni:

Domenico Antonacci Cell: 347-4131736

domenico.antonacci@astrofilicascinesi.it

www.astrofilicascinesi.it

La mattina del 27 marzo, poco prima dell’alba, verso est sarà possibile seguire il lento ascendere di Venere e Luna in congiunzione, con il pianeta a sud della falce, distante circa 3 gradi. All’ora indicata nella illustrazione (in orientamento altazimutale) i due oggetti saranno alti circa +14°, mentre, se le condizioni del cielo lo permetteranno, potrebbe rendersi visibile anche Mercurio, molto basso sull’orizzonte est.

Dal 22 al 27.03 : Planetario + Laboratorio aperti al pubblico presso il Pad. 33 (a cura di Osservatorio Astronomico e SOFOS).

Organizzato dall’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna, un workshop/convegno, in collaborazione con la SAIt Società Astronomica Italiana, si vuole indagare lo stato dell’arte della didattica e della divulgazione dell’astronomia e della scienza in generale per bambini di età compresa tra i due e i dodici anni. L’obiettivo è quello di fare dialogare astronomi, divulgatori e insegnanti con pedagoghi, editori e altre figure professionali che operano nel campo della divulgazione e della didattica scientifica. Questo per fare in modo da affinare un approccio piu’ razionale allo studio delle reazioni del pubblico di minori alle sollecitazioni (testi, modi, immagini, suoni, video…) alle quali esso viene sottoposto in osservatori, planetari, musei e scuole. La nostra presenza all’interno della Fiera del libro per ragazzi di Bologna fornirà la giusta cornice per favorire l’incontro dei convegnisti con operatori del settore editoriale per l’infanzia e l’adolescenza.

www.bo.astro.it/universo/fieralibro.html

Tornano anche quest’anno i Venerdì dell’Universo, una serie di seminari scientifici per avvicinare, giovani e non, alla Fisica,

all’Astronomia e alle Scienze in generale, con la speranza che per molti giovani non sia solo una curiosità momentanea,

ma anche un’occasione di spunto per i loro studi professionali o amatoriali, dal momento che l’Università di

Ferrara offre importanti opportunità in questi campi.

21.03: “Il teletrasporto tra Scienza e Fantascienza” a cura di LEONARDO CASTELLANI.

Diretta streaming video: http://web.unife.it/unifetv/universo.html

Per informazioni: Tel. 0532/97.42.11 – E-mail: venerdiuniverso@fe.infn.it

www.unife.it/dipartimento/fisica – www.fe.infn.it

Organizzati da: Dip. di Fisica Università di Ferrara, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Gruppo Astrofili Ferraresi “Columbia“ e Coop. Sociale Camelot.

21.03 : “Il cielo dell’equinozio” di G. Ferrrario.

Conferenze inizio ore 21:00, a seguire osservazioni del cielo con i telescopi del Gruppo.

Per info: 0341.367584 – www.deepspace.it

21.03: “Energia elettromagnetica: la luce” di Natalino Fiorio.

Per informazioni: info@astrofiliveronesi.it

Cell: 334 7313710 (Antonio Cagnoli)

www.astrofiliveronesi.it

21.03: ”Le aurore polari” a cura di A. Perboni.

Per info: didattica@amicidelcielo.it

www.amicidelcielo.it

21.03: ”Astrofoto” di Davide Trezzi e Rosario Magaldi.

Per info: didattica@amicidelcielo.it

www.amicidelcielo.it

21.3 La mattina del 21 marzo, un po’ penalizzata dall’orario antelucano, ci sarà la più bella congiunzione del mese, con una Luna all’ultimo quarto abbondante che, verso le 4:00, avvicinerà Saturno fino a una distanza angolare minima di 1,1°.

20.03, ore 21:00: conferenza Gruppo Astrofili.

Per informazioni: info@planetariopiacenza.com

www.planetariopiacenza.com

18.03: “L’equinozio di primavera” di M. Berretti.

Per info: tel. 0544-62534 – info@arar.it

www.racine.ra.it/planet – www.arar.it

17.03: “Asteroidi fra realtà e mistero” di P. Bacci.

Per informazioni:

Domenico Antonacci Cell: 347-4131736

domenico.antonacci@astrofilicascinesi.it

www.astrofilicascinesi.it

16.03: GIORNATA NAZIONALE DEI PLANETARI

Dalle ore 10:30 alle 19:00: Osservazioni al telescopio, laboratori didattici, Conferenze e molto altro ancora. Ingresso libero.

Per info: tel. 0544-62534 – info@arar.it

www.racine.ra.it/planet – www.arar.it

16.03: GIORNATA NAZIONALE DEI PLANETARI

Alle ore 16:00: “Le favole del cielo” presso il Planetario di Lumezzane, in via Mazzini 92.

Per info: osservatorio@serafinozani.it

www.astrofilibresciani.it

14.03: “In viaggio con Dante: i paesaggi celesti del Purgatorio» di Loris Lazzati.

Per info: 0341.367584 – www.deepspace.it

14.03: Fanta-Scienza, Avventure nel tempo e nello spazio: “Impatti letali. Deep Impact, Armageddon” di Sara Ciet e Paolo Alfieri (in collaborazione con il Circolo del cinema “Sogni”).

Per info: tel. 0544-62534 – info@arar.it

www.racine.ra.it/planet – www.arar.it

14.03: “L’astronomia in rete” di Raffaele Belligoli.

Per informazioni: info@astrofiliveronesi.it

Cell: 334 7313710 (Antonio Cagnoli)

www.astrofiliveronesi.it