Indice dei contenuti

Laghi di idrocarburi liquidi e ciottoli di ghiaccio, la geologia esotica di Titano

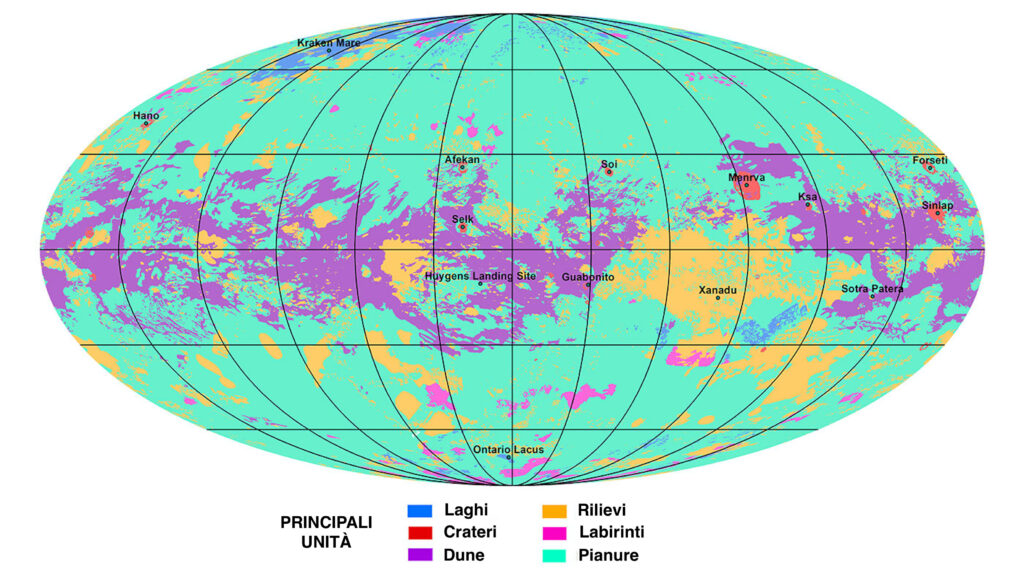

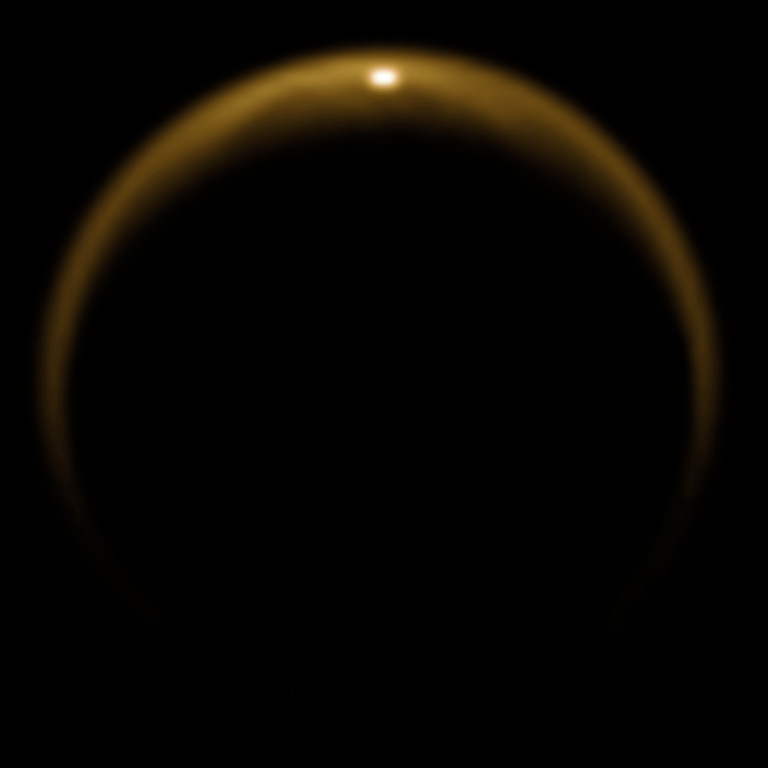

Grazie alle immagini acquisite tra il 2004 il 2017 dalla sonda Cassini, una missione internazionale che ha visto la collaborazione tra ASI, NASA ed ESA, è stato possibile completare la prima mappa delle principali caratteristiche geomorfologiche di Titano (Figura 1), il secondo satellite del Sistema Solare per dimensioni e l’unico corpo che presenta liquidi in superficie oltre la Terra. Nascosta dalla densa atmosfera, solo con le osservazioni radar della sonda Cassini è stato possibile svelare le unicità di questa luna di Saturno. Oltre alradar, le immagini della camera e dello spettrometro acquisite in una piccola finestra spettrale del vicino infrarosso hanno evidenziato variazioni composizionali e di albedo della superficie (Figura 1 e 2), variabilità che suggerisce un pianeta geologicamente attivo.

La prima carta geologica a scala globale di Titano, basata sulle immagini radar, visibile e infrarosso acquisite dalla missione Cassini che ha orbitato attorno Saturno dal 2004 al 2017. I colori della legenda rappresentano le principali unità geomorfologiche che risultano variare a seconda della latitudine. Gli altopiani con i labirinti sono zone fratturate dall’attività tettonica che spesso contengono network fluviali.

Titano è l’unico corpo celeste del nostro Sistema Solare dopo la Terra che presenta liquidi in superficie ma invece di avere acqua troviamo metano in forma liquida probabilmente miscelato ad altri idrocarburi. Con i suoi 1000 km di lunghezza, il Mare Kraken è il più esteso bacino presente su Titano, confrontabile come grandezza al nostro Mare Adriatico. La regione di Xanadu presenta una risposta radar diversa rispetto alle circostanti aree ed è stata interpretata come un residuo di un antico cratere da impatto.

Crediti: NASA/JPL-Caltech/ASU

Un recente lavoro di cartografia a scala globale (Lopez et alii, 2020) delle morfologie identificate dalle immagini multisensore, mette in evidenza che alcune unità hanno una chiara distribuzione a seconda della latitudine e che alcune tipologie sono più estese rispetto ad altre: ampie aree a bassa riflettività occupano la fascia equatoriale e corrispondono ad estesi campi di dune prodotti dal trasporto eolico, sistemi lacustri e mari caratterizzano le fasce polari, mentre ampie zone pianeggianti occupano gran parte della superficie (Figura 1).

Le aree in rilievo ad alta riflettività radar, presentano una morfologia complessa anche con fasce montuose, suggerendo dinamiche crostali simili a quelle terrestri; però non ci sarebbe un mantello con magma fluido all’interno del satellite ad innescare i movimenti crostali, ma un oceano salato e ricco di idrocarburi in forma liquida miscelati ad altre sostanze organiche (probabilmente ammoniaca). Diversi sono i modelli della struttura interna di Titano basati su varie combinazioni di minerali e composti organici, ma tutte concordano sul fatto che sia presente una struttura con densità differenziata e un flusso di calore capace di mantenere uno strato fluido al di sotto della crosta. Questa dinamicità interna di Titano sarebbe anche responsabile di strutture da criovulcanismo identificate nella fascia equatoriale (Figura 2).

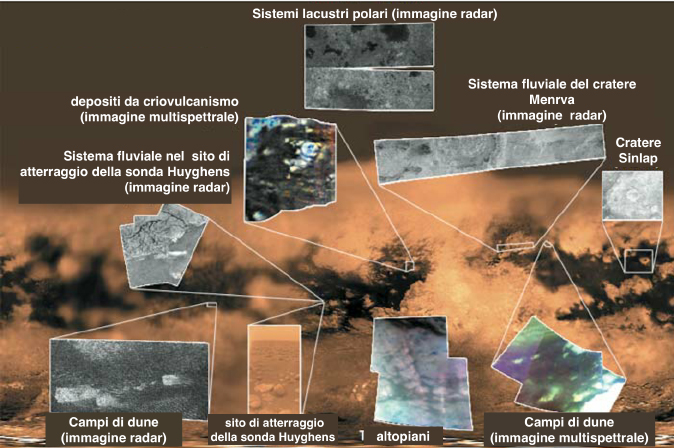

La variabilità della superficie di Titano riportata su un mosaico globale di immagini ottenuto dalla camera ISS a bordo della missione Cassini che è riuscita nelle finestre spettrali meno assorbenti ad attraversare la densa atmosfera e fotografare la superficie evidenziando la variabilità di albedo. Queste aree rappresentano i principali processi geologici identificati dai dati della missione Cassini e sono considerati potenziali siti di atterraggio di future missioni.

Il sito di atterraggio della sonda Huygens rappresenta l’unica informazione in situ che abbiamo di un probabile sistema fluvio-lacustre. Il cratere Sinlap situati nelle aree con campi di dune, è ritenuto essere il cratere più giovane sulla superficie di Titano; al suo interno è stato trovato ghiaccio d’acqua e variazioni composizionali che fanno supporre attività di alterazione ancora in corso.

Menrva è il più grande cratere da impatto, circa 425 chilometri di diametro e presenta la maggiore variabilità composizionale e al suo interno si sono sviluppati reticoli fluviali, testimonianza della presenza di liquidi.

Crediti: Univ. Nantes and CIGAL/LESIA

Altopiani di Titano con struttura a ‘labirinto’

Di particolare interesse sono gli altopiani con struttura a ‘labirinto’, così chiamati perchè la loro complessa geometria causata da un insieme di deformazioni tettoniche, erosione fluviale e processi di sublimazione dei ghiacci ricchi di idrocarburi (clatrati), ricorda la pianta di un labirinto. Sono queste le aree che sembrano più ricche di composti organici e quindi un potenziale target per l’esplorazione astrobiologica.

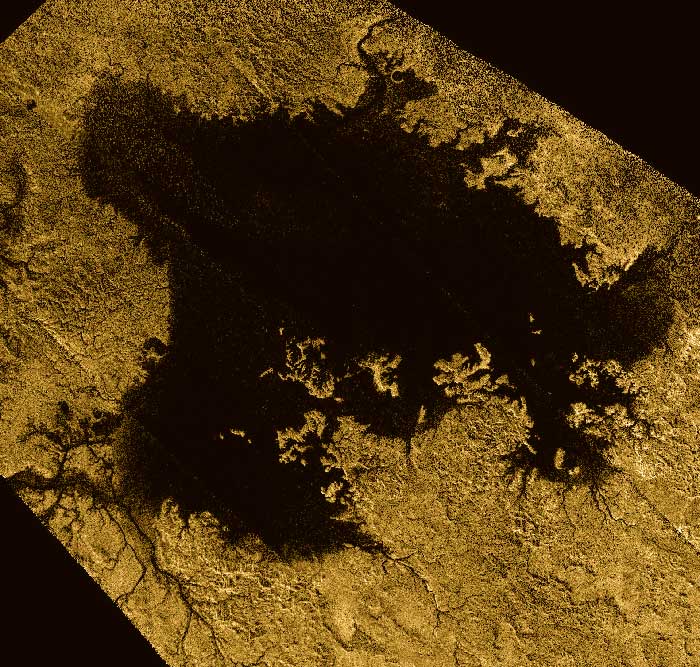

L’unicità di Titano è di avere un sistema idrologico molto probabilmente ancora attivo, basato però su idrocarburi in forma liquida con piogge di metano ed etano che alimentano fiumi e laghi (Figura 3). La distribuzione, struttura e densità dei network fluviali cartografati dalle immagini radar (Miller et alii, 2021), suggeriscono sia una variabilità alle diverse latitudini della tipologia di substrato, sia una variazione delle condizioni climatiche nel passato. Purtroppo i dati a disposizione non permettono studi approfonditi per redimere questi aspetti, dovremo aspettare le future missioni.

Il Mare Ligeia nella fascia polare settentrionale di Titano in un mosaico di immagini radar a falsi colori. Con circa 400 km di diametro e le sue coste che si estendono per più di 3000 km, è il secondo mare di Titano per dimensioni. Si nota molto bene il sistema fluviale connesso al bacino e caratterizzato dal complesso pattern dendritico.

Crediti:NASA/JPL-Caltech/ASI/Cornell

Le immagini acquisite dalla sonda europea Huygens (Figura 2), parte della missione Cassini e atterrata su Titano nel 2005, mostrano la presenza di ciottoli di clatrati di forma allungata e arrotondata, tipici dell’ambiente fluviale. Il sito di atterraggio era stato individuato come un potenziale sistema lacustre, ma la sonda registrò condizioni di aridità. In realtà, acquisizioni ripetute nel tempo durante la missione Cassini, hanno mostrato variazioni di albedo del sito di atterraggio, suggerendo periodici eventi di inondazione e quindi l’esistenza di un sistema fluvio-lacustre ancora attivo.

Crateri da impatto su Titano

I crateri da impatto su Titano sono pochi, ulteriore evidenza di attività geologica superficiale che li ha cancellati, e possono essere classificati in due gruppi sulla base della loro risposta spettrale (Solomonidouet alii, 2020): quelli sulle dune e quelli sulle piane. Questi ultimi sembrano contenere anche ghiaccio d’acqua insieme ai composti organici e mostrano un trend di alterazione diverso rispetto a quelli sulle dune. Queste differenze suggeriscono un processo erosivo differenziato nelle due aree, probabilmente dominato dall’erosione fluviale nelle piane. L’anomalia è rappresentata dal cratere Sinlap (Figura 2), considerato il cratere più giovan ee sebbene si trovi nella regione equatoriale dominata dalle dune, contiene ghiaccio d’acqua. È quindi possibile che i crateri delle dune avessero originariamente ghiaccio d’acqua esposto in superficie che è stato poi ricoperto dalla deposizione di materiale organico. Questo sembrerebbe essere un processo di alterazione rapido e continuo. La recente età di Sinlap indica che questo processo sia ancora in corso.

I dati della missione Cassini-Huygens hanno svelato un satellite con una storia geologica complessa, legata a dinamiche interne e atmosferiche ancora poco comprese ma con una forte similitudine a quelle terrestri. Quanto sia ancora geologicamente attivo Titano e le sue variazioni ambientali troveranno risposta solo con le future missioni.

Astrobiologia su Titano

Titano, la più grande luna di Saturno, è l’unico satellite del Sistema Solare a possedere una chimica complessa che lo rende oggetto di studio molto interessante per l’esplorazione planetaria.

Come anticipato nell’articolo precedente da Gabriele Cremonese la missione Cassini-Huygens che ha orbitato attorno a Saturno,rilasciando la sonda atterrata sulla superficie di Titano, ha rivelato una superficie che, nonostante le temperature bassissime di circa 100 K presenta materiale organico complesso probabilmente correlato ai processi chimici che avvengono in atmosfera. Non solo. Huygens ci ha mostrato una superficie solcata da canali, un po’ come quelli visti su Marte. Quindi dei liquidi devono aver solcato la superficie tuttavia non è un mistero che l’acqua a quelle temperature si trova solo sotto forma di ghiaccio. Quindi cosa può essere successo o sta succedendo su Titano?

Oggi sappiamo, sempre grazie alla missione Cassini, che su Titano avvengono complesse reazioni chimiche le quali portano alla formazione in atmosfera di una grande quantità di aerosol composto da materia organica che successivamente si deposita sulla superficie di Titano.

Titano possiede un’atmosfera 1,5 volte più densa di quella terrestre composta principalmente da N2 con la presenza di una piccola percentuale di metano. Queste due semplici componenti costituiscono la base per un’incredibilmente ricca chimica organica, da cui si producono complessi molecolari basati su CHON. Un altro aspetto che ha del sorprendente è la presenza di metano in condizioni vicine al suo punto triplo, in cui cioè le tre fasi solido, liquido e gassoso sono presenti contemporaneamente.

Credit: NASA/JPL/University of Arizona/DLR/ASI

Titano ha un asse inclinato di 26,71 gradi simile alla Terra. Questa caratteristica permette alla luna di Saturno di godere di stagioni che si alternano durante i 29,5 anni che il pianeta impiega a completare la sua orbita attorno al Sole. Il metano gassoso condensa in atmosfera formando nubi dalle quali si originano precipitazioni di metano liquido sulla superficie. Il metano poi evapora, condensa e precipita sulla superficie in forma liquida. In pratica il metano su Titano, è responsabile di un ciclo analogo al ciclo idrologico terrestre, caratterizzato da attività nuvolosa, precipitazioni, che a sua volta si raccolgono in reti fluviali e laghi.

Titano è un enorme laboratorio chimico dove avvengono processi complessi che potrebbero avere importanti implicazioni per i processi chimici che hanno dato origine alla vita. L’abbondante e complesso materiale organico depositato sulla superficie di Titano lo rende una destinazione ideale per studiare le condizioni di abitabilità di un ambiente extraterrestre molto distante dal Sole ma anche per comprendere come potrebbe essere stata la Terra primordiale prima che la vita facesse la sua comparsa. Per tale ragione, può considerarsi un corpo davvero unico nel Sistema Solare.

Altro primato importante, Titano è l’unico corpo, oltre al nostro pianeta, a possedere liquidi sulla superficie che la sonda Cassini ci ha mostrato di raccolti in laghi di metano.

Dragonfly si librerà su Titano

Appassionati di droni, questa è la vostra missione!!

Mi riferisco a Dragonfly selezionata dalla NASA nel 2019 nell’ambito del programma New Frontiers, le missioni di classe media, collocato tra il programma Discovery e le flagship. Il lancio è previsto per il 2027 con arrivo in orbita nel 2034.

L’obiettivo della missione è Titano il satellite più grande di Saturno, con un diametro di 5150 km è più grande di Mercurio, e anche l’unico satellite del Sistema Solare con un’atmosfera importante. La pressione atmosferica arriva a 1.5 volte quella terrestre e la densità a livello della superficie 4 volte superiore, è composta per il 95% di azoto, 5% di metano e tracce di idrogeno ed altri idrocarburi.

L’unica sonda che ha esplorato Titano, sino ad ora, è stata la sonda Cassini che è arrivata nel sistema di Saturno nel 2004 e ha sganciato il lander Huygens il quale grazie ad un paracadute è lentamente atterrato sulla superficie di Titano eseguendo delle misure dell’atmosfera e nei pressi della posizione di atterraggio fornendo anche diverse immagini. La Cassini poi, negli anni successivi è riuscita a passare più volte sopra Titano ottenendo altri dati che insieme a quelli del lander, ci hanno consentito di capire che sono gli idrocarburi, raccolti in laghi siti in regioni ove si pensava ci fosse acqua, e molto probabilmente diverse molecole organiche, a caratterizzare il satellite. Titano diviene così interessante anche da un punto di vista astrobiologico, ma resta comunque difficile da esplorare.

La temperatura sulla superficie è di -179 gradi Celsius e la quantità di luce solare che arriva è ridotta, ben 100 volte minore di quella che arriva sulla Terra a causa della maggiore distanza eliocentrica pari a circa 9 AU, a cui va aggiunto un ulteriore fattore 10 per la densa atmosfera. E’ quindi chiaro che l’energia solare non potrà mai essere una fonte utile per un qualunque lander o rover che vorrà esplorare Titano.

La brillante idea della proposta di Dragonfly consiste nell’esplorare Titano volando sopra la superficie, partendo dall’esperienza del piccolo drone Ingenuity, sganciato su Marte insieme a Perseverance, utilizzando un ottacottero, dotato cioè di otto rotori.

Dragonfly alla fine peserà 500 kg e potrà raggiungere una velocità di 36 km/h e alzarsi fino a 4000 metri dalla superficie.

Per Approfondire

L’articolo completo su Titano è disponibile in COELUM ASTRONOMIA 261

Dragonfly goes on Titan: what an incredible mission! – Pt. 1

Dragonfly goes on Titan: what an incredible mission! – Pt. 2