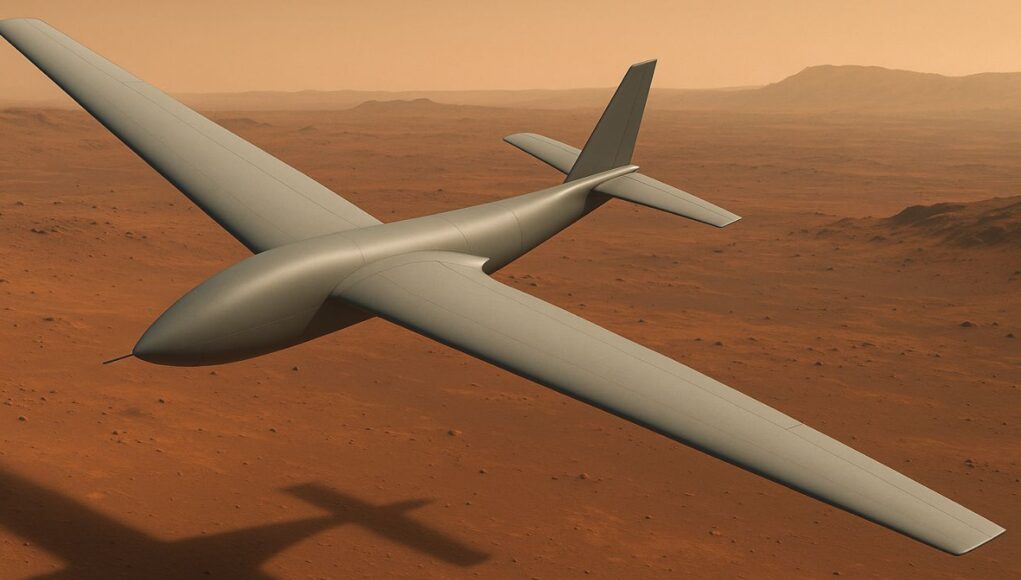

Progettare le ali per Marte: come ottimizzare i droni a lunga autonomia per volare sul Pianeta Rosso

Negli ultimi venticinque anni, l’esplorazione del Pianeta Rosso ha fatto affidamento quasi esclusivamente su orbiter e rover. Tuttavia, con l’evoluzione delle tecnologie aerospaziali, sta emergendo una nuova generazione di veicoli: i droni, o più precisamente, i velivoli a pilotaggio remoto (UAV). Un esempio pionieristico è l’elicottero Ingenuity della NASA, che dal 2021 ha dimostrato la fattibilità del volo in un’atmosfera estremamente rarefatta come quella marziana. Ma la sua autonomia ridotta limita fortemente le capacità esplorative.

Per superare questo limite, l’attenzione si sta spostando sui droni ad ala fissa, potenzialmente in grado di offrire maggiore autonomia e copertura del suolo. Il problema? Progettare velivoli capaci di volare in condizioni aerodinamiche radicalmente diverse da quelle terrestri.

Le sfide del volo in atmosfera marziana

L’atmosfera di Marte ha una densità circa 100 volte inferiore a quella terrestre. In questo contesto, un drone di piccole dimensioni opera a numeri di Reynolds estremamente bassi, condizione in cui la viscosità domina sull’inerzia. Questo porta a fenomeni di separazione del flusso laminare e alla formazione di Laminar Separation Bubble (LSB), che compromettono l’efficienza del volo.

Inoltre, a causa della bassa velocità del suono su Marte, i flussi diventano compressibili anche a velocità moderate, con effetti negativi sull’aerodinamica. L’ottimizzazione della forma dell’ala e della sua geometria generale diventa quindi una questione cruciale.

L’ottimizzazione secondo il Politecnico di Milano

In questo contesto si inserisce la ricerca di Francesco Corcione, Giuseppe Quaranta e Pierangelo Masarati, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano (Italia), pubblicata nel 2025 su Aerospace Science and Technology.

Gli autori propongono un processo di ottimizzazione aerodinamica avanzata per un drone marziano ad ala fissa, concepito per il volo livellato a bassa quota. Il metodo impiega:

- Free-Form Deformation (FFD) per modellare con precisione i profili alari.

- Un modello parametrico della geometria del piano alare.

- Algoritmi genetici, supportati da tecniche di Design of Experiments (DoE) e response surface modeling, per identificare le soluzioni ottimali.

- Il software XFoil per calcolare la resistenza da attrito e AVL per la resistenza indotta.

- Una rete neurale addestrata con i dati aerodinamici per accelerare le valutazioni preliminari.

Le configurazioni ottenute sono state infine validate tramite OpenVSP, uno strumento open-source di modellazione parametrica aerodinamica, calibrato con simulazioni CFD ad alta fedeltà.

Risultati e prospettive

L’ottimizzazione ha portato all’identificazione di due ali ottimali, entrambe in grado di massimizzare l’efficienza aerodinamica entro i limiti di massa, Mach critico e stabilità longitudinale. Le soluzioni evidenziano la necessità di:

- Profili a bordo d’attacco affilato,

- Bassa curvatura (camber),

- Spessore ridotto per minimizzare la separazione del flusso in regime a basso Reynolds.

L’efficacia delle soluzioni proposte conferma quanto sia fondamentale adottare strategie progettuali specifiche per il volo marziano, distanti dalle configurazioni impiegate per i droni terrestri.

Un panorama di ricerca internazionale

Lo studio si inserisce in un ampio contesto internazionale che vede coinvolti istituti di primo piano come:

NASA Ames Research Center, con studi di Koning et al. su profili a basso Reynolds,

JAXA (Giappone), dove Anyoji e Sasaki hanno validato airfoil per droni marziani con test in quota,

Stanford University, con tesi sulle configurazioni aerodinamiche a bordo affilato e volo a bassissimo numero di Reynolds

Università cinesi e gruppi di ricerca come quelli di Zhang e Li, che impiegano reti neurali e superfici surrogate per l’ottimizzazione dei profili.

Fonte: Science Direct