La teoria della Relatività Generale di Albert Einstein, formulata all’inizio del secolo scorso (per la precisione nel 1915), è stata una delle più sorprendenti teorie scientifiche della storia dell’umanità e ha rivoluzionato la nostra conoscenza del cosmo. Einstein soppianta il concetto classico di forza, che si utilizzava nella descrizione della gravità classica elaborata da Newton, e ne rivoluziona i concetti base. Tempo e spazio non sono più enti assoluti, ma co-protagonisti negli eventi fisici. Massa ed energia modificano spazio e tempo. La gravità è quindi la manifestazione della curvatura dello spazio-tempo, che a sua volta influenza i percorsi dei corpi, con massa, come pianeti e stelle, oppure senza massa, come i fotoni, i costituenti della luce.

Indice dei contenuti

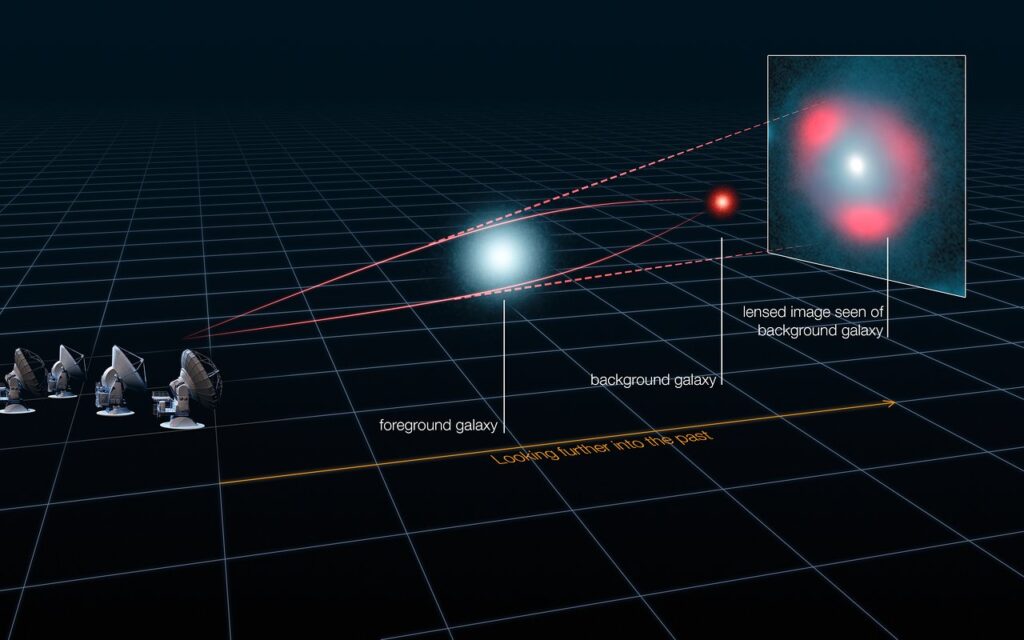

Le predizioni della Relatività Generale

Come qualsiasi teoria fisica che si rispetti la Relatività Generale ha risolto un problema che attanagliava le menti di fisici e astronomi. Ha riprodotto esattamente l’angolo di precessione del perielio dell’orbita di Mercurio e ha predetto fenomeni ed eventi dei quali si ignorava l’esistenza. Tra le prime intuizioni della Relatività Generale, numericamente verificate dalle osservazioni, c’è l’effetto di deflessione della luce a causa della curvatura dello spazio-tempo ad opera di un corpo celeste, come una stella. Einstein predice che la posizione apparente di una stella (sorgente) che si trovi sul bordo del Sole (lente) dovrebbe essere spostata di circa 1.75 secondi d’arco (un angolo 1000 volte inferiore a quello che sottende la Luna nel cielo) rispetto alla sua posizione vera. La teoria della gravitazione classica di Newton prediceva un valore esattamente pari alla metà. In quegli anni ci si chiedeva quindi chi avesse ragione e in occasione di una eclissi di Sole, Sir Arthur Eddington, misurò un valore prossimo a quello della predizione della Relatività Generale, dando ragione ad Einstein e alla sua idea rivoluzionaria. Era stata osservata la prima lente gravitazionale, un vero e proprio miraggio creato dalla gravità. A seguire, attraverso la risoluzione delle complesse equazioni della Relatività Generale è stata anche ipotizzata l’esistenza di corpi celesti con una gravità così intensa da trattenere la luce, e che corpi in rotazione producono delle onde che si propagano all’interno del substrato dello spazio-tempo. Stiamo parlando di buchi neri e onde gravitazionali, osservati un secolo dopo la loro formulazione teorica, fornendo ulteriori decisive conferme della bontà della teoria di Einstein. La Relatività Generale è anche alla base della migliore descrizione che abbiamo del nostro universo, permettendoci di spiegare l’allontanamento accelerato delle galassie attraverso un modello cosmologico di riferimento nel quale l’universo nasce da un Big Bang e si espande indefinitamente.

venga distorta dagli effetti gravitazionali di una galassia più vicina, che agisce come una

lente e fa apparire la sorgente distante distorta e più luminosa, formando caratteristici

anelli di luce noti come anelli di Einstein. (Crediti: ALMA (ESO/NRAO/NAOJ), L. Calçada

(ESO), Y. Hezaveh et al.)

Lenti gravitazionali

I miraggi gravitazionali sono diventati sempre più comuni negli ultimi decenni. Inizialmente, il fenomeno è stato osservato all’interno della nostra galassia, dove stelle deflettevano la luce di altre stelle, sia nella Via Lattea sia in galassie vicine.

l’ARTICOLO COMPLETO è riservato agli abbonati. Per sottoscrivere l’abbonamento Clicca qui. Se sei già abbonato accedi al tuo account dall’Area Riservata

L’articolo è pubblicato in COELUM 273 VERSIONE CARTACEA