Trovare soluzioni realistiche tra inquinamento luminoso e illuminazione del patrimonio culturale.

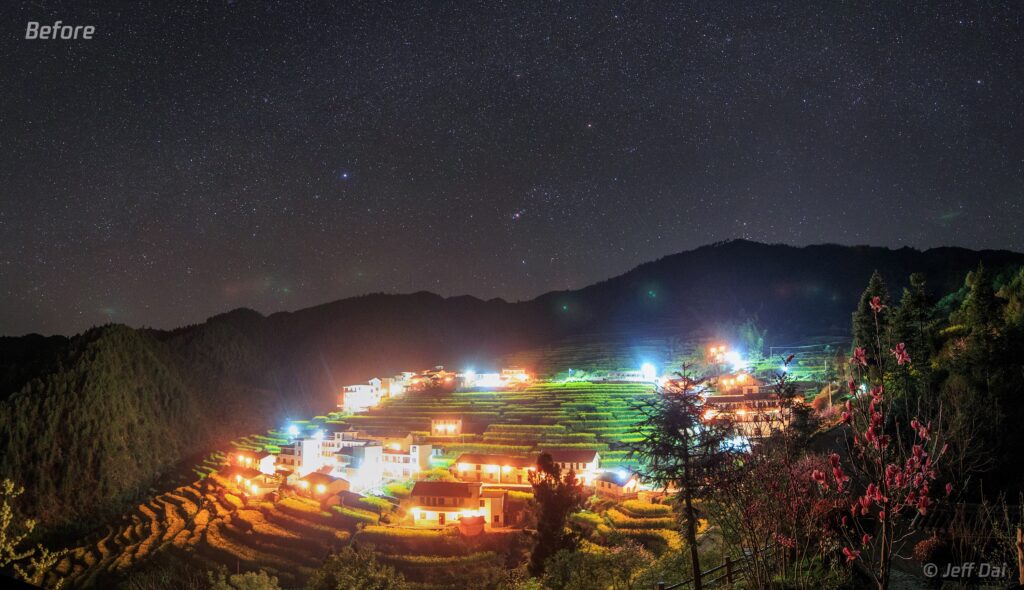

Quando parliamo di inquinamento luminoso, ci sembra naturale metterci nella prospettiva degli enormi problemi che questo crea alle osservazioni del cielo. A causa delle diffusione sempre più aggressiva delle luci artificiali, non solo astronomi e astronome incontrano crescenti difficoltà ad osservare gli oggetti celesti più deboli, ma anche tutti i cittadini e le cittadine si trovano derubati della possibilità di ammirare il cielo stellato nella sua reale bellezza. Queste sono critiche assolutamente corrette, così come comprensibili sono le relative proteste.

Ma ogni volta che ci approcciamo ad un problema con la reale intenzione di risolverlo, abbiamo il dovere di considerare in maniera seria e obiettiva le ragioni che ne stanno alla base, per trovare la soluzione più consona (e quindi più efficace!). Per quanto siano corrette le obiezioni sulla proliferazione delle fonti di luce artificiale, è necessario trovare una soluzione che sia applicabile realtà alle esigenze culturali e di promozione del territorio.

La principale causa dell’inquinamento luminoso è l’illuminazione stradale: nel corso degli anni numerose ricerche hanno cercato di misurare in maniera quantitativa come l’illuminazione artificiale influenzi una serie di metriche che riguardano la sicurezza, come il numero di incidenti nel traffico veicolare e pedonale, o la probabilità di comportamenti criminali contro le persone e contro la proprietà, ma finora studi diversi hanno trovato disposte differenti (si veda ad esempio il report Artificial Light at Night: State of the Science 2022, sezione Traffic safety and crime). Tuttavia, anche in assenza di risposte definitive sulla correlazione tra illuminazione stradale e sicurezza, ciò non toglie che sia possibile (e in relazione al problema dell’inquinamento luminoso, auspicabile) l’implementazione di misure che, pur non riducendo l’illuminazione al livello del suolo, limitano in maniera robusta il flusso luminoso verso l’alto. Anche la semplice applicazione alle luci stradali di una copertura superiore che direzioni tutto il fascio luminoso verso il basso avrebbe un impatto significativo sull’inquinamento luminoso; un’altra possibilità sarebbe inoltre quella di attuare interventi per rendere meno riflettenti le superfici esterne (ad esempio la pavimentazione stradale e le pareti degli edifici) e ridurre così la luce riflessa verso l’alto. In entrambi i casi, si andrebbe ad attenuare il fenomeno dello skyglow, ossia della luce che si diffonde verso l’alto e viene successivamente riflessa e diffusa dalle particelle disperse nell’atmosfera (per tutti gli approfondimenti leggi l’articolo a pagina ??? dedicato all’Inquinamento Luminoso).

Ma c’è un altro aspetto dell’illuminazione pubblica, che non è legata alla sicurezza ma fa parte comunque della relazione che si instaura tra cittadini e spazio pubblico, ed è quella dell’illuminazione del patrimonio culturale architettonico quali monumenti, edifici pubblici, e palazzi storici. Un aspetto sul quale ci fermiamo raramente a riflettere: o meglio, ci riflettiamo in momenti diversi, e spesso con risultati diversi, a seconda del punto di vista che ci troviamo ad assumere. Come osservatori e osservatrici del cielo, rivendichiamo con giustizia il diritto ad avere cieli bui per godere dello spettacolo della notte stellata; altresì come cittadini e cittadine di uno dei Paesi a vocazione turistica con la più alta concentrazione mondiale di patrimonio culturale, ci aspettiamo che l’illuminazione notturna metta in risalto il fascino delle nostre architetture storiche nelle città e nei borghi. Sono entrambi approcci con un peso significativo, e che si portano dietro implicazioni sul valore che diamo ad aspetti diversi della nostra società: storia, cultura, natura, economia, identità.

La necessità di conciliare queste due tensioni non è sfuggita a chi si occupa di accesso e valorizzazione del patrimonio culturale, e diverse amministrazioni si sono mosse per includere queste considerazioni nelle azioni di installazione, rinnovamento, o modifica dei sistemi di illuminazione dei monumenti ed edifici pubblici. Anche l’UNESCO, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, ha portato avanti una lunga e approfondita riflessione sul tema, sviluppando una serie di linee guida di riferimento sulle quali confrontarsi. Alcune di queste raccomandazioni sono inserite nel compendio Alternative Ways of Lighting the UNESCO Sites in occasione dell’Anno Internazionale della Luce (2015):

- L’illuminazione non deve compromettere la relazione dell’edificio con l’ambiente. Numerosi siti storici e culturali sono caratterizzati da una relazione profonda con l’ambiente naturale e con la possibilità di osservare il cielo stellato. Questo vale in particolar modo per strutture edificate secondo precise direzioni geografiche o in modo da allinearsi con specifici eventi astronomici;

- I monumenti non dovrebbero mai essere illuminati dal basso verso l’alto, fatta eccezioni per edifici storici che non permettono alternative. In questo caso, il fascio luminoso dovrebbe essere intercettato completamente dalle pareti dell’edificio, in modo da evitare luci spurie in direzione del cielo;

- I sistemi di illuminazione dovrebbero essere sempre spenti quanto non necessari alla loro funzione, e l’illuminazione dovrebbe essere variabile per adattarsi (per intensità e colorazione) a diverse condizioni ambientali. Questi sistemi di spegnimento e variazione dovrebbero per quanto possibile essere automatici, per garantirne la funzionalità in ogni occasione;

- Tale illuminazione deve essere evitata il più possibile in ambienti rurali o naturali, dove può essere una fonte di disturbo per la fauna notturna locale e per l’integrità del paesaggio.

Si tratta di raccomandazioni di buon senso, ma che forniscono una base di riflessione per gli interventi specifici nei diversi ambienti e territori. Queste indicazioni possono essere messe in atto attraverso soluzioni tecniche sull’impianto di illuminazione, ma resta chiaro che la scelta di farlo è un atto politico, e come tale può (e deve!) essere influenzato dalla voce della collettività. Probabilmente conosciamo tutti esempi poco virtuosi in questo ambito, e per questo risulta assolutamente necessario comunicare non solo i problemi, ma soprattutto che i problemi sono risolvibili, e possono trovare soluzioni comuni tra le diverse necessità. Per colmare, senza riempire, lo spazio di luce tra cielo e terra.

L’articolo è pubblicato in Coelum 258