Circolo “Galileo Galilei” – 3 Maggio 2011

Al Planetario di Ravenna – 26 Aprile 2011

La prenotazione è sempre consigliata.

Per info: tel. 0544-62534

Web: www.arar.it

Associazione Astris – Roma – 30 Aprile 2011

L’Associazione Astris a.p.s.(associazione di promozione sociale), grazie al suo nuovo statuto, apre le iscrizioni a tutti gli appassionati e simpatizzanti di astronomia. Per l’anno in corso sono pianificate le seguenti attività: ciclo di “Conversazioni Astronomiche” a cadenza mensile (ore 18:00 presso la Sala S.Chiara, via Avigliana 3). Le osservazioni astronomiche (30 aprile e 4 giugno) si tengono presso l’Osservatorio astronomico sociale “Claudio Del Sole”, località Prataglia, Cervara Roma.

AS.IT.AF. Associazione Italiana di Astrofilatelia – Dal 29 Aprile al 1° Maggio 2011

Ass. Cernuschese Astrofili – 29 Aprile 2011

Planetario di Bari – 28 Aprile 2011

Ass. Cernuschese Astrofili – 10 Giugno 2011

Al Planetario di Ravenna – 22 Aprile 2011

La prenotazione è sempre consigliata.

Per info: tel. 0544-62534

Web: www.arar.it

Al Planetario di Ravenna – 19 Aprile 2011

La prenotazione è sempre consigliata.

Per info: tel. 0544-62534

Web: www.arar.it

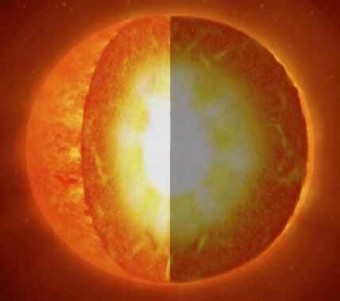

APRILE 2011 È IL GLOBAL ASTRONOMY MONTH – 21/22 Aprile 2011

Un numero crescente di iniziative sono già programmate per GAM 2011. Oltre alla Maratona Messier del 1 Aprile come Virtual Telescope, il pianeta degli anelli sarà protagonista il 2/3 aprile nell’ambito di Saturn Watch. Il 9 aprile, mentre la notte sfilerà sulla Terra, sarà la volta del Global Star Party. Questa notte, prendete i vostri telescopi e condividete la meraviglia del cielo con tutti. Dal 10 al 16 aprile si celebrerà la Lunar Week¸ quando la nostra curiosità sarà tutta rivolta al nostro satellite naturale. Il 17 aprile è il momento del cielo diurno, con Sun-Day, riservato alla stella più vicina. Il mese si conclude in bellezza: il 21/22 aprile indossate abiti caldi e confortevoli e vivete una notte sotto le stelle, aspettando le meteore generate dalla cometa Thatcher, un incredibile show vi attende durante Lyrids Watch. Altri programmi si aggiungono costantemente, tra questi ci sono Remote Observing Programs e il Cosmic Concert.

Un numero crescente di iniziative sono già programmate per GAM 2011. Oltre alla Maratona Messier del 1 Aprile come Virtual Telescope, il pianeta degli anelli sarà protagonista il 2/3 aprile nell’ambito di Saturn Watch. Il 9 aprile, mentre la notte sfilerà sulla Terra, sarà la volta del Global Star Party. Questa notte, prendete i vostri telescopi e condividete la meraviglia del cielo con tutti. Dal 10 al 16 aprile si celebrerà la Lunar Week¸ quando la nostra curiosità sarà tutta rivolta al nostro satellite naturale. Il 17 aprile è il momento del cielo diurno, con Sun-Day, riservato alla stella più vicina. Il mese si conclude in bellezza: il 21/22 aprile indossate abiti caldi e confortevoli e vivete una notte sotto le stelle, aspettando le meteore generate dalla cometa Thatcher, un incredibile show vi attende durante Lyrids Watch. Altri programmi si aggiungono costantemente, tra questi ci sono Remote Observing Programs e il Cosmic Concert.SAIt Puglia – Corso di Astronomia – 18 aprile

In occasione di ASTRONOMOS 2011, la Sezione Puglia della Società Astronomica Italiana a partire dal 18 aprile a Bari, organizza un corso di introduzione all’astronomia.

In occasione di ASTRONOMOS 2011, la Sezione Puglia della Società Astronomica Italiana a partire dal 18 aprile a Bari, organizza un corso di introduzione all’astronomia.

Il corso si articolerà in 4 lezioni in aula, 3 seminari di approfondimento e 2 lezioni di pratica astronomica.

1^ Lezione – 18 aprile 2011 ore 17.00 – Biblioteca di Santa Teresa dei Maschi

– L’Astronomia, scienza dell’Universo

2^ Lezione – 28 aprile ore 18.00 – Biblioteca

– In viaggio nel sistema solare

3^Lezione – 3 maggio ore 18.00 – Biblioteca

– Miliardi di stelle e galassie

4^ Lezione – 10 maggio ore 19,00 – Planetario Liceo Scientifico E. Amaldi (Bitetto, Ba)

– Miti e costellazioni

1^ Seminario – maggio 2011 – Dipartimento di Fisica

– Cosmologia

2^ Seminario -maggio 2011

– Astrochimica

3^ Seminario – maggio 2011 – Cittadella Mediterranea della Scienza

– Radioastronomia

1^ Lezione pratica – giugno – PAM – Solinio

– orientamento e riconoscimento delle stelle

2^ Lezione pratica – giugno/luglio – PAM Solinio

– strumenti e osservazioni al telescopio

Sedi del corso:

Biblioteca Provinciale di Santa Teresa dei Maschi – de Gemmis – Str. Lamberti – Bari (borgo antico)

Liceo Scientifico E. Amaldi – Bitetto (Ba)

Dipartimento di Fisica (Campus universitario) – Bari

Cittadella Mediterranea delle Scienze – Bari

Parco Astronomico delle Murge – Solinio – Cassano delle Murge

Info: 080-5245710 info@saitpuglia.it

www.saitpuglia.it

Al Planetario di Ravenna – 17 Aprile 2011

La prenotazione è sempre consigliata.

Per info: tel. 0544-62534

Web: www.arar.it

CIELOSTELLATO 2011 – XV Edizione – 6, 7, 8 Maggio – Valli di Ostellato (FE)

• StarParty: A disposizione dei partecipanti, un’area dedicata alle osservazioni astronomiche con telescopi propri e prove strumentali.

• StarParty: A disposizione dei partecipanti, un’area dedicata alle osservazioni astronomiche con telescopi propri e prove strumentali. Inviate le vostre immagini su CD e su stampe 20 x 30, provviste di dati tecnici in busta chiusa. Le foto non verranno restituite e verranno utilizzate nella mostra itinerante “CielOstellato”. Le immagini dovranno pervenire entro il 30/04/2011 a: Ferruccio Zanotti – Via G.Magoni , 21 – 44100 Ferrara.

Inviate le vostre immagini su CD e su stampe 20 x 30, provviste di dati tecnici in busta chiusa. Le foto non verranno restituite e verranno utilizzate nella mostra itinerante “CielOstellato”. Le immagini dovranno pervenire entro il 30/04/2011 a: Ferruccio Zanotti – Via G.Magoni , 21 – 44100 Ferrara.Al Planetario di Ravenna – 15 Aprile 2011

La prenotazione è sempre consigliata.

Per info: tel. 0544-62534

Web: www.arar.it

APRILE 2011 È IL GLOBAL ASTRONOMY MONTH – 17 Aprile 2011

Un numero crescente di iniziative sono già programmate per GAM 2011. Oltre alla Maratona Messier del 1 Aprile come Virtual Telescope, il pianeta degli anelli sarà protagonista il 2/3 aprile nell’ambito di Saturn Watch. Il 9 aprile, mentre la notte sfilerà sulla Terra, sarà la volta del Global Star Party. Questa notte, prendete i vostri telescopi e condividete la meraviglia del cielo con tutti. Dal 10 al 16 aprile si celebrerà la Lunar Week¸ quando la nostra curiosità sarà tutta rivolta al nostro satellite naturale. Il 17 aprile è il momento del cielo diurno, con Sun-Day, riservato alla stella più vicina. Il mese si conclude in bellezza: il 21/22 aprile indossate abiti caldi e confortevoli e vivete una notte sotto le stelle, aspettando le meteore generate dalla cometa Thatcher, un incredibile show vi attende durante Lyrids Watch. Altri programmi si aggiungono costantemente, tra questi ci sono Remote Observing Programs e il Cosmic Concert.

Un numero crescente di iniziative sono già programmate per GAM 2011. Oltre alla Maratona Messier del 1 Aprile come Virtual Telescope, il pianeta degli anelli sarà protagonista il 2/3 aprile nell’ambito di Saturn Watch. Il 9 aprile, mentre la notte sfilerà sulla Terra, sarà la volta del Global Star Party. Questa notte, prendete i vostri telescopi e condividete la meraviglia del cielo con tutti. Dal 10 al 16 aprile si celebrerà la Lunar Week¸ quando la nostra curiosità sarà tutta rivolta al nostro satellite naturale. Il 17 aprile è il momento del cielo diurno, con Sun-Day, riservato alla stella più vicina. Il mese si conclude in bellezza: il 21/22 aprile indossate abiti caldi e confortevoli e vivete una notte sotto le stelle, aspettando le meteore generate dalla cometa Thatcher, un incredibile show vi attende durante Lyrids Watch. Altri programmi si aggiungono costantemente, tra questi ci sono Remote Observing Programs e il Cosmic Concert.FOAM13 – TRADATE – 16 Aprile 2011

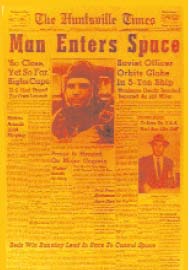

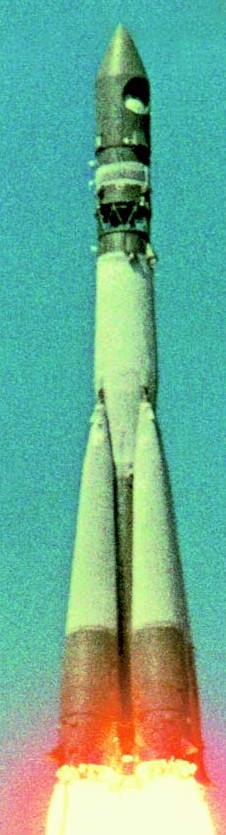

YURI GAGARIN – 50 anni fa il primo uomo nello spazio

Io sono Gagarin.

Per primo ho volato,

e voi volaste dopo di me.

Sono stato donato

per sempre al cielo, dalla terra,

come il figlio dell’umanità.

In quell’ aprile

i volti delle stelle, che gelavano senza carezze,

coperte di muschio e di ruggine,

si riscaldarono

per le lentiggini rossigne di Smolensk

salite al cielo.

Ma le lentiggini sono tramontate.

Quanto mi è terribile

non restare che un bronzo, che un’ombra,

non poter carezzare né l’erba, né un bambino,

né far scricchiolare il cancelletto d’un giardino.

Da sotto la nera cicatrice del timbro postale

vi sorrido io

con il sorriso ch’è volato via.

Ma osservate bene cartoline e francobolli

e capirete subito:

per l’eternità

io sono in volo.

Mi applaudivano le mani dell’intera umanità.

La gloria tentava di sedurmi,

ma no, non c’è riuscita.

Sulla terra mi sono schiantato,

Sulla terra mi sono schiantato,

quella che per primo ho visto tanto piccola,

e la terra non me l’ha perdonata.

Ma io perdono la terra,

sono figlio suo, in spirito e carne,

e per i secoli prometto

di continuare il mio volo.

Io sono Gagarin, figlio della Terra,

figlio dell’umanità:

sono russo, greco e bulgaro,

australiano e finlandese.

Vi incarno tutti

col mio slancio verso i cieli.

Il mio nome è casuale,

ma io non sono stato per caso.

Le mie ali temerarie

ardendo come un rogo, hanno protetto,

voi che foste allora ragazzi,

Aldrin, Collins, Armstrong.

E, sicuro della speranza

che gli uomini sono un’unica famiglia,

dell’equipaggio di Apollo

invisibile io ero.

Mangiammo dai tubetti,

avremmo brindato in viaggio

come sull’Elba,

ci abbracciammo sulla Galassia.

Il lavoro procedeva senza scherzi.

Era in gioco la vita

e con lo stivale di Armstrong

io scesi sulla Luna.

Indice dei contenuti

Evgenij Aleksandrovič Evtušenko

.

Leggi l’articolo “Ho visto la Terra! E’così bella…”

Gruppo Astrofili Lariani – 29 Aprile 2011

Email: astrofili_lariani@virgilio.it

Ass. Cernuschese Astrofili – 15 Aprile 2011

Al Planetario di Ravenna – 12 Aprile 2011

La prenotazione è sempre consigliata.

Per info: tel. 0544-62534

Web: www.arar.it

Ass. Astrofili Alta Valdera – 21 Aprile 2011

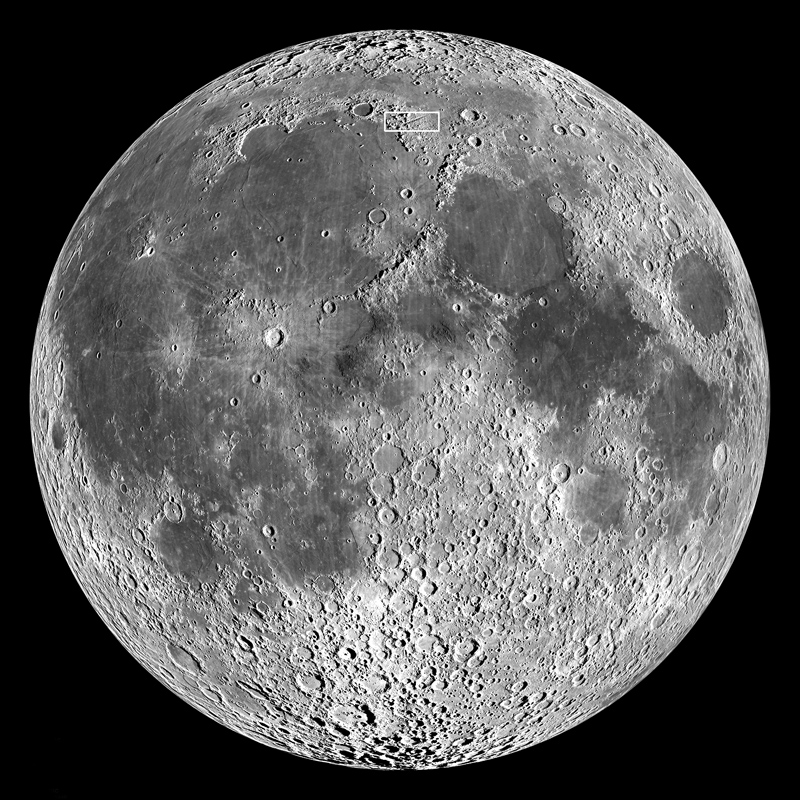

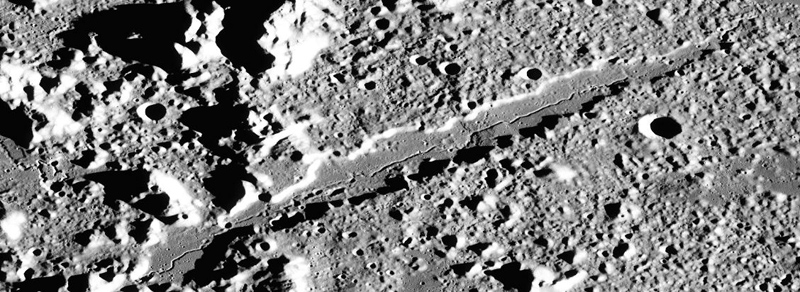

APRILE 2011 È IL GLOBAL ASTRONOMY MONTH – 10-16 Aprile 2011

Un numero crescente di iniziative sono già programmate per GAM 2011. Oltre alla Maratona Messier del 1 Aprile come Virtual Telescope, il pianeta degli anelli sarà protagonista il 2/3 aprile nell’ambito di Saturn Watch. Il 9 aprile, mentre la notte sfilerà sulla Terra, sarà la volta del Global Star Party. Questa notte, prendete i vostri telescopi e condividete la meraviglia del cielo con tutti. Dal 10 al 16 aprile si celebrerà la Lunar Week¸ quando la nostra curiosità sarà tutta rivolta al nostro satellite naturale. Il 17 aprile è il momento del cielo diurno, con Sun-Day, riservato alla stella più vicina. Il mese si conclude in bellezza: il 21/22 aprile indossate abiti caldi e confortevoli e vivete una notte sotto le stelle, aspettando le meteore generate dalla cometa Thatcher, un incredibile show vi attende durante Lyrids Watch. Altri programmi si aggiungono costantemente, tra questi ci sono Remote Observing Programs e il Cosmic Concert.

Un numero crescente di iniziative sono già programmate per GAM 2011. Oltre alla Maratona Messier del 1 Aprile come Virtual Telescope, il pianeta degli anelli sarà protagonista il 2/3 aprile nell’ambito di Saturn Watch. Il 9 aprile, mentre la notte sfilerà sulla Terra, sarà la volta del Global Star Party. Questa notte, prendete i vostri telescopi e condividete la meraviglia del cielo con tutti. Dal 10 al 16 aprile si celebrerà la Lunar Week¸ quando la nostra curiosità sarà tutta rivolta al nostro satellite naturale. Il 17 aprile è il momento del cielo diurno, con Sun-Day, riservato alla stella più vicina. Il mese si conclude in bellezza: il 21/22 aprile indossate abiti caldi e confortevoli e vivete una notte sotto le stelle, aspettando le meteore generate dalla cometa Thatcher, un incredibile show vi attende durante Lyrids Watch. Altri programmi si aggiungono costantemente, tra questi ci sono Remote Observing Programs e il Cosmic Concert.Al Planetario di Ravenna – 8 Aprile 2011

La prenotazione è sempre consigliata.

Per info: tel. 0544-62534

Web: www.arar.it

APRILE 2011 È IL GLOBAL ASTRONOMY MONTH – 9 Aprile 2011

Un numero crescente di iniziative sono già programmate per GAM 2011. Oltre alla Maratona Messier del 1 Aprile come Virtual Telescope, il pianeta degli anelli sarà protagonista il 2/3 aprile nell’ambito di Saturn Watch. Il 9 aprile, mentre la notte sfilerà sulla Terra, sarà la volta del Global Star Party. Questa notte, prendete i vostri telescopi e condividete la meraviglia del cielo con tutti. Dal 10 al 16 aprile si celebrerà la Lunar Week¸ quando la nostra curiosità sarà tutta rivolta al nostro satellite naturale. Il 17 aprile è il momento del cielo diurno, con Sun-Day, riservato alla stella più vicina. Il mese si conclude in bellezza: il 21/22 aprile indossate abiti caldi e confortevoli e vivete una notte sotto le stelle, aspettando le meteore generate dalla cometa Thatcher, un incredibile show vi attende durante Lyrids Watch. Altri programmi si aggiungono costantemente, tra questi ci sono Remote Observing Programs e il Cosmic Concert.

Un numero crescente di iniziative sono già programmate per GAM 2011. Oltre alla Maratona Messier del 1 Aprile come Virtual Telescope, il pianeta degli anelli sarà protagonista il 2/3 aprile nell’ambito di Saturn Watch. Il 9 aprile, mentre la notte sfilerà sulla Terra, sarà la volta del Global Star Party. Questa notte, prendete i vostri telescopi e condividete la meraviglia del cielo con tutti. Dal 10 al 16 aprile si celebrerà la Lunar Week¸ quando la nostra curiosità sarà tutta rivolta al nostro satellite naturale. Il 17 aprile è il momento del cielo diurno, con Sun-Day, riservato alla stella più vicina. Il mese si conclude in bellezza: il 21/22 aprile indossate abiti caldi e confortevoli e vivete una notte sotto le stelle, aspettando le meteore generate dalla cometa Thatcher, un incredibile show vi attende durante Lyrids Watch. Altri programmi si aggiungono costantemente, tra questi ci sono Remote Observing Programs e il Cosmic Concert.Associazione Astris – Roma – 14 Aprile 2011

Attività presso l’Associazione Astris – Roma – 14 Aprile 2011

Planetario di Bari – 14 Aprile 2011

Ass. Cernuschese Astrofili – 8 Aprile 2011

Gruppo Astrofili Lariani – 8 Aprile 2011

Per informazioni: tel 328 0976491

Email: astrofili_lariani@virgilio.it

Unione Astrofili Bresciani Lumezzane (Brescia) – 6 Aprile 2011

αstronomos 2011 – dal 7 al 10 Aprile

Indice dei contenuti

Società Astronomica Italiana – Sezione Puglia – Fiera del Levante e Coelum Astronomia presentano:

Diretto da Carlo Gentile (Sncci), con la collaborazione organizzativa della Sezione Puglia della Società Astronomica Italiana, ASTRONOMOS 2011 si pone preminenti finalità divulgative e vedrà la partecipazione delle più importanti istituzioni scientifiche, di ricerca, accademiche e amatoriali dell’astronomia italiana, la presenza dei più autorevoli astronomi, i più rilevanti rivenditori di strumenti astronomici, astrofotografi e cultori della scienza del cielo.

La cerimonia di apertura avverrà il 7 aprile – ore 18.00 – alla presenza delle autorità, del Prof. Roberto Buonanno, presidente della Società Astronomica Italiana, del Prof. Giovanni Bignami, presidente del Comitato mondiale per la Ricerca Spaziale e del Prof. Tommaso Maccacaro, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, con la sua conferenza dal titolo “Da Galileo ai buchi neri: 400 anni di osservazioni astronomiche”. La cerimonia si concluderà, dopo il tramonto, con l’osservazione di alcuni oggetti celesti dall’Osservatorio Astronomico di Asiago, il più elevato d’Italia. Le osservazioni, effettuate in controllo remoto con l’Osservatorio, saranno dirette dallo stesso presidente INAF, il Prof. Tommaso Maccacaro e dal Prof. Piero Rafanelli, direttore del Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova.

Fitto il calendario degli interventi da parte di ASTRONOMI, fisici ed esperti: Tommaso Maccacaro, Giovanni Bignami, Roberto Buonanno, Francesco Rosario Ferraro, Piero Rafanelli, Pietro Ubertini, Patrizia Caraveo, Oscar Straniero, Massimo Della Valle, Giuseppe Cutispoto, Elio Antonello, Stelio Montebugnoli, Simone Esposito, Barbara Negri, Angelo Antonelli, Marcello Spagnulo, Paolo Giommi, Giuseppe Bianco, Marco Circella, Nicola Giglietto, Francesco Giodano, Mario Di Sora, Silvano Fuso del Cicap, e Augusto Garuccio, Prorettore dell’Università di Bari.

Tra le attività divulgative, a favore dei più giovani e di tutti, spiccano Il Planetario 3D allestito, sul piazzale antistante il padiglione 172 che ospita Astronomos, a cura della Società Astronomica Italiana – Sezione Puglia con proiezioni digitali in 3D della volta celeste e di videofilmati astronomici. per una emozionante immersione negli spazi siderali. Ha una capienza di 50 posti.

L’Associazione SOFOS – divulgazione delle scienze – e l’Osservatorio Astronomico INAF di Bologna, condurranno i ragazzi lungo il PERCORSO DELL’ASTRONAUTA e attraverso una mostra interattiva sul SISTEMA SOLARE.

L’INAF esibirà i modelli delle sonde interplanetarie HERSCHEL, CASSINI e INTEGRAL.

l’ASI quello in dimensioni quasi originali di AGILE, l’astrorivelatore spaziale di raggi gamma.

L’INFN di Bari il modello di ANTARES, rivelatore sottomarino di neutrini e raggi cosmici

COELUM Astronomia sarà presente con il suo stand da venerdi’ 8 a domenica 10! Venite a trovarci!