Gruppo Amici del Cielo Barzago

05.07: “Star Trezzs” di Pierangelo Trezzi. Incontri con il cielo, presso la Biblioteca Civica di Verano Brianza, inizio ore 21:00.

Per info: didattica@amicidelcielo.it

www.amicidelcielo.it

05.07: “Star Trezzs” di Pierangelo Trezzi. Incontri con il cielo, presso la Biblioteca Civica di Verano Brianza, inizio ore 21:00.

Per info: didattica@amicidelcielo.it

www.amicidelcielo.it

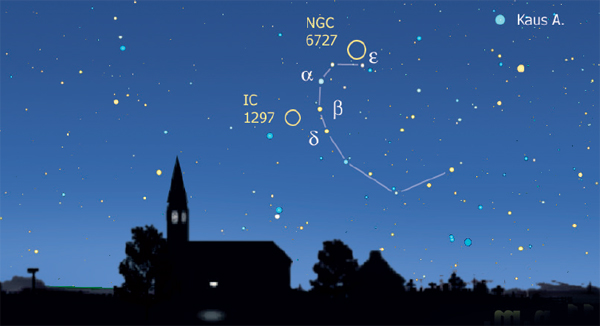

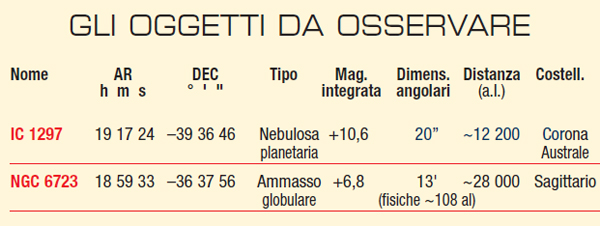

L’Italia è un paese europeo notoriamente molto esteso in latitudine; si va infatti dai 47 gradi della Vetta d’Italia (al confine con l’Austria) a poco meno di 37 di Capo Passero (l’estrema punta sud-orientale della

L’Italia è un paese europeo notoriamente molto esteso in latitudine; si va infatti dai 47 gradi della Vetta d’Italia (al confine con l’Austria) a poco meno di 37 di Capo Passero (l’estrema punta sud-orientale della

Sicilia). Dieci gradi di differenza sono tanti, quando si osserva nei pressi dell’orizzonte, e spesso costituiscono un fattore dirimente tra “riuscire” e “non riuscire” a vedere un determinato oggetto. Determinare quanto si riesce a osservare sotto l’Equatore Celeste è molto facile, in quanto il valore è equivalente alla co-latitudine del sito osservativo: ad esempio, da Campo Cecina (provincia di Massa-Carrara), sito a una latitudine di 44°, è teoricamente possibile osservare oggetti sino a –46° di declinazione; dal parco del Pollino (40° di latitudine) si può invece scendere sino a –50° e in primavera sarebbe dunque possibile osservare il celebre Omega Centauri situato poco al di sotto dei –47° di declinazione.

Leggi tutti i dettagli e i consigli per l’osservazione, con tutte le immagini, nell’articolo tratto dalla Rubrica Il Cielo Sepolto a cura di Piero Mazza presente a pagina 52di Coelum n.172.

Leggi tutti i dettagli e i consigli per l’osservazione, con tutte le immagini, nell’articolo tratto dalla Rubrica Il Cielo Sepolto a cura di Piero Mazza presente a pagina 52di Coelum n.172.

04.07: “Il primo sistema binario di pulsar”.

Informazioni GAR: 380.3124156 e 333.2178016

E-mail: info@astrofilirozzano.it

www.astrofilirozzano.it

luglio Corso di Astronomia Residenziale per non vedenti Associazione Pontina di Astronomia – Latina-Anzio-Nettuno (APA-lan) Latina. www.astronomiapontina.it

www.uai.it

luglio Associazione Cieli Perduti. Marana di Crespadoro. www.cieliperduti.org

www.uai.it

Campo estivo residenziale indicato per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il programma prevede uscite all’Osservatorio, attività laboratoriali, escursioni e altre attività formative, ludiche e didattiche.

Dove: a Saint Bathélemy – Nus (Valle d’Aosta) – altitudine m 1.700 – sistemazione in ostello Quando: dal 30/06 al 6/07/13 – 6 notti -7 gg Quota di partecipazione: 490 euro comprensiva di trattamento di pensione completa, assicurazione infortuni e RC, attività con l’Osservatorio. Sono escluse le spese di viaggio. Partecipanti: min 20 – max 30.

Per informazioni: tel. 0270127016

segreteria@odisseospace.it

www.odisseospace.it

Indice dei contenuti

ECLISSE TOTALE di SOLE ed OSSERVAZIONI

ECLISSE TOTALE di SOLE ed OSSERVAZIONIESCURSIONE alla ricerca dei GORILLA al PARCO BWINDI, SAFARI FOTOGRAFICI

e GITA in BARCA sul NILO …la terra dei giganti.

Gioiello naturalistico incastonato nel cuore dell’Africa, l’Uganda racchiude panorami ed ecosistemi vari e suggestivi: la foresta equatoriale copre le pendici della catena montuosa Ruwenzori nel sud-ovest, la foresta a galleria è tipica delle aree meno piovose, mentre la maggior parte del territorio pianeggiante è occupato dalla savana.

Non è solo la flora a lasciare estasiati, ma i grandi primati che, oggi a rischio di estinzione, in Uganda possono essere ammirati nel loro ambiente naturale. Nulla al mondo può eguagliare le profonde emozioni che si provano quando all’alba, avvolti da lievi nebbie, si attraversano umide foreste, i primi raggi del sole che penetrano attraverso i fitti rami, e poi finalmente scorgere i grandi gorilla di montagna, i piccoli che giocano controllati da madri protettive e da possenti padri: un mondo dove tutto sembra in pace, il mondo di questi giganti che va protetto e difeso. Bizzarri sono invece gli altri primati che popolano le foreste dei Parchi Nazionali: i numerosi scimpanzé; i colobi dal corpo nero e dalla coda bianca; i cercopitechi verdi, con il corpo grigioverde ed il ventre bianco; i cercopitechi dal diadema con le lunghe code bluastre; i babbuini “anubi” così detti per il muso allungato come e’ rappresentato il Dio Anubis.

Ricca di fiumi e laghi l’Uganda è un paradiso per gli amanti del birdwatching: esplorare i corsi d’acqua popolati da aironi, averle, fenicotteri, turachi, cormorani e aquile pescatrici che convivono con grandi coccodrilli e sonnacchiosi ippopotami. E poi al rientro dalla navigazione, osservare i leoni che si arrampicano sui rami della foresta tropicale del Queen Elizabeth National Park. Sembrerà di entrare in un sogno quando ci troveremo davanti le innevate cime della catena montuosa del Ruwenzori: un piccolo eden dove la lussureggiante vegetazione montana arriva al limitare di ghiacciai perenni; qui, circondati da coloratissime farfalle, primati e piccole antilopi, si va alla scoperta di incisioni rupestri nelle antiche caverne o fumose fonti calde. Ma l’Africa fa sempre sentire il suo richiamo possente: la vita nelle zone meno piovose e nel nord si svolge sugli spazi infiniti delle savane ove antilopi, oribi, cobi dell’ellisse, bufali ed elefanti coesitono con i grandi predatori, leopardi, leoni, sciacalli e iene. Peculiare è anche il lungo corridoio migratorio che si estende dall’estrema zona meridionale del Queen Elizabeth National Park alle parte nord del Kibale Forest National Park.

L’Uganda è anche una terra ricca di leggende: l’eco di miti ancestrali risuona nelle grotte dove i guerrieri Batwa praticavano i loro riti prima delle battaglie con i nemici Bantu; negli antichi tempietti che circondano le cascate Ssezibwa dove si celebravano cerimonie tradizionali dedicate agli spiriti della fertilità e della caccia; nelle spettrali leggende che circondano le isole del Lago Bunyonyi. Un paese che resta nel cuore e nell’anima, come lo sguardo sereno dei grandi occhi scuri dei gorilla.

1° giorno, giovedì 31/10 – ROMA / ISTANBUL / ENTEBBE

Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo per l’imbarco sul volo intercontinentale di linea Turkish Airlines per l’Uganda, via Istanbul. Pasti e pernottameno a bordo.

2° giorno, venerdì 01/11 – ENTEBBE / MURCHISON FALLS NATIONAL PARK

All’arrivo all’aeroporto di Entebbe prima dell’alba, sbarco e dopo l’incontro con il rappresentante locale trasdferimento con pullmino locale in hotel. Assegnazione delle camere riservate e riposo dopo il lungo viaggio. Sveglia in mattinata e, dopo colazione, partenza per il Murchison Falls Park, la più grande area naturalistica protetta dell’Uganda con i suoi 3.840 kmq e famosa per il percorso del Nilo bianco che l’attraversa. Sistemazione al Pakuba Lodge o similare, cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative.

3° giorno, sabato 02/11 – MURCHISON FALLS ZONE

Prima colazione al lodge e mattinata a disposizione all’interno del Parco. Pranzo al lodge e nel pomeriggio safari fotografico: il parco

comprende diversi habitat equatoriali e tropicali, ad altitudini comprese fra 500 e 1.290 m s.l.m. Oltre agli ambienti lacustre e fluviale, sono

incluse nel parco aree di savana e diverse foreste pluviali, fra cui quelle di Rabongo e Budongo. La ricchezza faunistica della zona è stata in

gran parte ripristinata dopo i pesantissimi danni subiti da parte di bracconieri e dello stesso esercito durante la dittatura di Idi Amin. Nel parco

si trovano tra l’altro bufali, giraffe, facoceri, leoni, leopardi, ippopotami, coccodrilli, elefanti, scimpanzé ed una ricchissima avifauna. Cena e

pernottamento al lodge. Osservazioni astronomiche facoltative.

4° giorno, domenica 03/11 – MURCHISON FALLS ZONE

4° giorno, domenica 03/11 – MURCHISON FALLS ZONE

Intera giornata dedicata alla preparazione e all’osservazione dell’eclisse solare nella zona di Pakwach. Trattamento di pensione completa al

lodge. Spostamento nel luogo stabilito per l’osservazione dell’eclisse. Località prevista: PAKWACH.

PRIMO CONTATTO (INIZIO ECLISSE) 16:06:28.1

SECONDO CONTATTO 17:22:25.3

CENTRALITÀ 17:22:36.3

TERZO CONTATTO 17:22:47.2

QUARTO CONTATTO (FINE ECLISSE) 18:27:48.1

DURATA TOTALITÀ 21,9 secondi

MAGNITUDINE: 1.003

5° giorno, lunedì 04/11 – MURCHISON FALLS ZONE

Pensione completa al Lodge e giornata piena di attività nel Parco. Si avrà un magnifico safari fotografico al mattino prestissimo per cogliere la

variopinta popolazione di animali del parco al risveglio mattutino (elefanti, leoni, bufali, giraffe, molte varietà di antilopi, iene, uccelli di ogni

tipo etc. etc.) seguito nel pomeriggio da una stupenda crociera sul Nilo bianco fino a pochi metri dal calderone del diavolo delle cascate, con

una grande presenza di coccodrilli, ippopotami e uccelli coloratissimi a fare da contorno. Osservazioni astronomiche facoltative.

6° giorno, martedì 05/11 – MURCHISON FALLS ZONE / BWINDI NATIONAL PARK

Dopo la prima colazione al lodge, trasferimento e partenza con aeromobile riservato (o con volo di linea via Entebbe) per il Bwindi National

Park. All’arrivo, sbarco e trasferimento con pullmino locale al Silverback Lodge (o similare). Sistemazione nelle camere riservate, cena e

pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative.

7° giorno, martedì 06/11 – BWINDI NATIONAL PARK

Pensione completa al lodge e giornata da dedicare alla escursione sulle montagne per vedere i gorilla in uno scenario unico, selvaggio ed

affascinante. Osservazioni astronomiche facoltative.

8° giorno, giovedì 07/11 – BWINDI NATIONAL PARK / ENTEBBE

Prima colazione al lodge e mattinata dedicata alla visita di una comunità pigmea. Al termine, trasferimento a Entebbe con packet-lunch al

seguito. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel in zona aeroporto (Laico o Boma Guest House o simile), cena e

pernottamento.

9° giorno, venerdì 08/11 – ENTEBBE / ISTANBUL / ROMA

Sveglia in nottata per il trasferimento all’aeroporto di Entebbe in tempo utile per l’imbarco sul volo intercontinentale di linea in partenza per

Roma, via Istanbul. All’arrivo all’aeroporto di Roma, sbarco e fine dei servizi.

31/10 ROMA Fiumicino (h. 11.00) – ISTANBUL (h. 14.30) TK 1862

31/10 ISTANBUL (h. 18.40) – ENTEBBE (h. 04.20*) TK 606 * arrivo la mattina successiva, venerdì 01/11

08/11 ENTEBBE (h. 05.20) – ISTANBUL (h. 10.45) TK 606

08/11 ISTANBUL (h. 12.00) – ROMA Fiumicino (h. 13.35) TK 1865

minimo 15 partecipanti € 3.750,00

Supplemento camera singola € 290,00

Tasse aeroportuali € 275,00 (soggette a riconferma fino all’atto dell’emissione del biglietto aereo)

La quota comprende: * voli intercontinentali di linea Turkish Airlines come da proseptto in classe economica * franchigia bagaglio come

da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * volo domestico privato (o schedulato) da MurchisonFalls a Bwindi *

spostamenti via terra in pullman tipo Coaster da 20 posti * assistenza di guida in lingua inglese (italiano solo se disponibile) durante il

tour, i trasferimenti e le escursioni * sistemazione per un totale di 7 notti in hotels e lodges come indicato in programma o similari, in

camere doppie * pasti come da programma inclusi di una bottiglietta di acqua per pranzo e cena * visite, trasferimenti ed escursioni

come da programma * ingressi ai parchi e ai siti menzionati nel programma, incluso PERMESSO PER L’ESCURSIONE SULLE MONTAGNA

ALLA RICERCA DEI GORILLA (a numero chiuso e non rimborsabile) * capogruppo/guida astronomica * assicurazione medico/bagaglio e

annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante.

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 275,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * visto ugandese

(USD 50,00) * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare

direttamente alla compagnia aerea all’imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti all’incremento/decremento di

posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in

conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * pasti non menzionati * bevande ai pasti *

eventuali spostamenti notturni per osservazioni astronomiche * escursioni facoltative * mance (che sono prassi obbligatoria) * tutto

quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

· Cambio applicato: 1EUR=1.34 USD. Eventuali adeguamenti saranno effettuati tra 30 e 21gg prima della partenza

· Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi, pertanto sono soggette a

riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco.

· Abbiamo provveduto ad opzionare 15 posti volo e 10 camere. Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 26 Luglio 2013 con

contestuale versamento di acconto pari al 25% della quota di partecipazione.

Formalità d’ingresso: passaporto con validità superiore a 6 mesi dalla data di ingresso nel paese e con almeno 2 pagine libere. Sarebbe preferibile un

Formalità d’ingresso: passaporto con validità superiore a 6 mesi dalla data di ingresso nel paese e con almeno 2 pagine libere. Sarebbe preferibile un

passaporto da 10 anni anziché uno da 5 anni rinnovato (è solo una precauzione, ma valida in caso di illeggibilità anche parziale del timbro di

rinnovo). E` inoltre necessario il visto che può essere rilasciato in aeroporto ad Entebbe al costo di USD 50.

Fuso Orario: tra l`Uganda e l`Italia vi sono due ore di differenza in più (alle ore 12.00 in Uganda corrispondono le ore 10.00 in Italia). Con l`ora legale

invece la differenza si riduce ad un’ora.

Vaccinazioni: per l`ingresso in Uganda è necessaria la vaccinazione contro la febbre gialla. E` comunque consigliata in ogni caso la profilassi antimalarica da seguire per alcune settimane prima, durante e dopo il viaggio. Le norme sanitarie variano però molto velocemente, suggeriamo quindi di consultare l`Ufficio di igiene pubblica per ogni eventuale informazione.

Corrente elettrica: 220/240 volt.

Mance: è buona abitudine lasciare mance negli hotels o nei lodges se il servizio è stato di Vostro gradimento. In modo particolare è generalmente

prevista una mancia di circa 3/5 Dollari USA per persona/al giorno per il Vostro autista/guida. Egli stesso provvederà a dare le mance ai facchini che si

occupano del Vostro bagaglio.

Lingua: le lingue ufficiali sono il Kiswahili e l’Inglese. Anche il Luganda è parlato ampiamente.

Abbigliamento/Bagagli: per i safari è consigliato munirsi di indumenti pratici e leggeri, scarpe comode da trekking, un copricapo ed occhiali da sole.

Alla sera per proteggersi dagli insetti è raccomandabile indossare camicie a manica lunga e pantaloni. Per le escursioni nella Bwindi Impenetrable

Forest suggeriamo invece un abbigliamento più caldo per la notte. Raccomandiamo di limitare al minimo il proprio bagaglio – molti dei lodges

dispongono di servizio di lavanderia – utilizzando preferibilmente borse/ sacche morbide. In ogni caso gli hotels di Kampala possono garantire il

magazzinaggio del bagaglio in eccesso.

Guide locali: nell’entroterra del Kenya e della Tanzania la conoscenza della lingua italiana è molto limitata. Le guide parlano quindi un italiano semplice

e concentrato sugli aspetti naturalistici e turistici.

N.B.: Kenya, Tanzania e Uganda sono Paesi dai grandi spazi, montagne innevate, foreste, laghi e savana a perdita d’occhio. I Paesaggi, il blu cristallino del mare e la ricchezza di animali saranno un ricordo indelebile nella vostra memoria. Bisogna però ricordarsi che sono Paesi in via di sviluppo, in cui gli standard non sempre corrispondono a quelli europei. Differenze culturali possono inoltre creare delle piccole incomprensioni.

Spostamenti e fotosafari: gli spostamenti possono essere effettuati con piccoli aeromobili o via strada. La maggior parte delle strade non sono asfaltate, i tempi di percorrenza potrebbero quindi variare in base alle condizioni del fondo, che spesso è polveroso, dissestato o, in caso di piogge, infangato. Questi trasferimenti permettono però di attraversare villaggi, mercati ed ammirare il paesaggio che cambia oltre alla vita brulicante ed i colori delle popolazioni locali. I mezzi sono sempre dotati di apparecchio radio per la comunicazioni con gli uffici locali e con gli altri veicoli. Gli autisti sono professionisti esperti e sono i responsabili della gestione del tempo: in caso di imprevisti l’itinerario potrà subire delle variazioni in base a loro insindacabile giudizio, senza alterazioni del contenuto del viaggio.

Alberghi: dove non esiste una vera e propria classificazione alberghiera a livello internazionale abbiamo indicato una classificazione assegnata dalle

autorità locali competenti. Per ragioni tecniche ogni sistemazione potrà essere sostituita con un altra di pari categoria.

CTM di Robintur spa

Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701 ctm.gruppi@robintur.it www.robintur.it

Sig. Massimiliano Di Giuseppe 338/5264372 www.esploriamoluniverso.com

Sig. Ferruccio Zanotti 338/4772550 www.esploriamoluniverso.com

Indice dei contenuti

La posizione delle stelle nel cielo cambia lentamente nel corso degli anni a causa del moto di precessione dell’asse terrestre (rotazione volta celeste). Gli astronomi dell’antico Egitto si dedicarono con molta attenzione allo studio del cielo. Molte teorie collegano le piramidi a culti stellari e religiosi. La disposizione delle piramidi corrisponde all’immagine riflessa delle tre stelle della cintura di Orione la cui costellazione, sacra per gli egizi, identificava la dimora del dio Osiride. Antiche raffigurazioni rappresentano Sirio come una stella tenuta in mano da Orione.

La posizione delle stelle nel cielo cambia lentamente nel corso degli anni a causa del moto di precessione dell’asse terrestre (rotazione volta celeste). Gli astronomi dell’antico Egitto si dedicarono con molta attenzione allo studio del cielo. Molte teorie collegano le piramidi a culti stellari e religiosi. La disposizione delle piramidi corrisponde all’immagine riflessa delle tre stelle della cintura di Orione la cui costellazione, sacra per gli egizi, identificava la dimora del dio Osiride. Antiche raffigurazioni rappresentano Sirio come una stella tenuta in mano da Orione.

Lungo la costa del Mar Rosso, il mare è ancora più incontaminato e la natura sottomarina si presenta in tutta la sua meraviglia: qui la barriera corallina è ancora intatta, frutto di milioni di anni di incessante riproduzione mentre pesci di centinaia di tipi diversi vivono ancora indisturbati in questa area che da Hurghada verso sud rappresenta un paradiso protetto. Qui è stato creato il Parco Naturale Protetto di “Wadi El Gimal” e qui sorge il GORGONIA Beach, un’area di oltre 220.000 mq ed un fronte spiaggia di 700 metri fra dune spettacolari e a 150 metri dalla barriera corallina, separata dalla spiaggia da due grandi piscine naturali e dal nuovo pontile .

Lungo la costa del Mar Rosso, il mare è ancora più incontaminato e la natura sottomarina si presenta in tutta la sua meraviglia: qui la barriera corallina è ancora intatta, frutto di milioni di anni di incessante riproduzione mentre pesci di centinaia di tipi diversi vivono ancora indisturbati in questa area che da Hurghada verso sud rappresenta un paradiso protetto. Qui è stato creato il Parco Naturale Protetto di “Wadi El Gimal” e qui sorge il GORGONIA Beach, un’area di oltre 220.000 mq ed un fronte spiaggia di 700 metri fra dune spettacolari e a 150 metri dalla barriera corallina, separata dalla spiaggia da due grandi piscine naturali e dal nuovo pontile .

minimo 30 partecipanti € 935,00

Supplemento camera singola € 190,00

Visto d’ingresso € 25,00

La quota comprende: * voli charter in classe economica da Bologna/Milano/Torino/Verona/Roma per Marsa Alam e ritorno * tassa addizionale comunale/aeroportuali * carbon tax * trasferimento in loco aeroporto/hotel/aeroporto * sistemazione 7 notti SeaClub GORGONIA Beach resort 5***** in camere doppie con servizi privati * trattamento di All Inclusive * n° 3 escursioni serali nel deserto per osservazioni astronomiche (fascia oraria 22.00/02.00) * assistenza di personale in loco * accompagnatori astrofili * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio.

La quota non comprende: * visto d’ingresso (€ 25,00) * altre escursioni non esplicitamente menzionate * ingressi * mance, extra personali in genere * eventuale adeguamento carburante * tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Documenti: passaporto (con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Egitto) oppure carta d’identità valida per l’espatrio (*) con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Egitto + 2 fototessera in mancanza delle quali non viene rilasciato il visto d’ingresso. Si raccomanda pertanto di munirsi di tali fototessera prima della partenza dall’Italia. I minori devono essere in possesso di proprio passaporto, oppure essere registrati su quello dei genitori. (*) si segnala che si sono verificati casi di respingimento alla frontiera di viaggiatori in possesso della carta d’identità elettronica esibita con il certificato di proroga (le autorità di frontiera egiziane non ne riconoscono la validità). Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di documento (passaporto), onde evitare situazioni di disagio per accedere nel Paese.

CTM di Robintur spa

Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701 ctm.gruppi@robintur.it www.robintur.it

Sig. Massimiliano Di Giuseppe 338/5264372 www.esploriamoluniverso.com

Sig. Ferruccio Zanotti 338/4772550 www.esploriamoluniverso.com

28.06: “Il cielo del solstizio d’estate”. Sotto la cupola del Planetario, Roberto Ratti (Gruppo Deep Space) illustrerà, con opportuni approfondimenti, il cielo del mese. Dopo le conferenze osservazioni del cielo con i telescopi del Gruppo.

Per info: 0341.367584

www.deepspace.it

Rassegnastampa e cielo del mese – Ogni quarto giovedì del mese a cura di Stefano Capretti. Approfondimento di attualità astronomica e degli eventi del cielo del mese. 27.06: Rass. stampa di Giugno e cielo di Luglio. http://telescopioremoto.uai.it/

www.uai.it

26.06: “La fisica in astronomia”. Al telescopio: Venere, Mercurio, Saturno e l’ammasso stellare M13.

Per info: 346.8699254 astrofilicentesi@gmail.com

www.astrofilicentesi.it

25.06: “Viaggio dalla Luna al Sole. Alla scoperta dei nostri vicini” di Agostino Galegati.

Per info: tel. 0544-62534 – E-mail info@arar.it

www.racine.ra.it/planet/index.html – www.arar.i

24.06: Serata di osservazione e fotografia del profondo cielo. Presso: GAN – Campo di volo Lucchini, zona tiro a segno a Navacchio (PI).

Per informazioni: D. Antonacci 347.4131736

domenico.antonacci@astrofilicascinesi.it

www.astrofilicascinesi.it

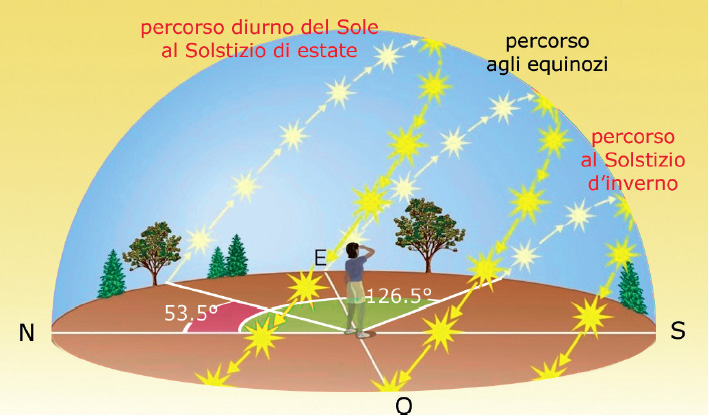

La nostra stella il giorno 21 raggiungerà il punto di massima declinazione nord dell’eclittica (pari a +23° 27′); in quel momento si verificherà il solstizio estivo, che nell’emisfero boreale sancirà l’inizio della estate astronomica.

Il termine “Solstizio” sta a significare in latino “sole stazionario”, un chiaro riferimento al rallentamento e poi all’apparente immobilità del Sole al culmine di un periodo (dal solstizio invernale a quello estivo) che lo ha visto aumentare la propria declinazione (e quindi l’altezza sull’orizzonte al momento del transito in meridiano) di quasi 47 gradi.

Dopo questa fase il Sole inizierà lentamente a discendere, mantenendo comunque una declinazione al di sopra dei +23° fino agli ultimi giorni del mese.

Ovviamente ciò comporterà un deciso aumento delle ore di luce a scapito della notte astronomica, che mediamente durante il mese di giugno non supererà le 4,5 ore.

23.06: “La SuperLuna. La Luna al perigeo: toccare la Luna con un dito”.

Info e prenotazioni: 327 7672984

osservatorio@osservatoriocadelmonte.it

www.osservatoriocadelmonte.it

22.06: Apertura dell’osservatorio“MonteGalbiga”. Seconda serata della stagione 2013 dedicata all’osservazione di Luna e Saturno. Da non perdere le meraviglie del cielo estivo: nebulose, ammassi aperti e globulari.

Per info: tel. 328/0976491 info@astrofililariani.org

www.astrofililariani.org

21.06: “Tra il gelo di Marte e l’inferno venusiano: il delicato equilibrio termico del nostro pianeta” a cura di Bossi.

Per info: marco.saini@email.it

Cell. 333.3999917 (Saini) – 335.8113987 (Milani)

http://gav.altervista.org

21.06: “Alla scoperta dei buchi neri”.

Info e prenotazioni: 327 7672984

osservatorio@osservatoriocadelmonte.it

www.osservatoriocadelmonte.it

21.06: “Solstizio d’estate. Viaggio nel cielo estivo”.

Per info: didattica@amicidelcielo.it

www.amicidelcielo.it

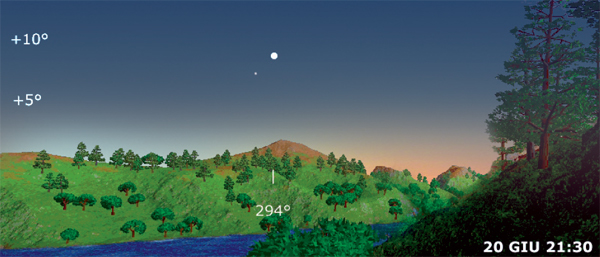

La sera del 20 verso le 21:30, ancora sull’orizzonte di ovest-nordovest, sarà facile scorgere Venere (mag. –3,9), alta circa +8° e accompagnata, a circa 2° di distanza, da Mercurio. Per quest’ultimo, di mag. +1,2, sarà forse necessario avvalersi di un binocolo.

Dopo questa data i due oggetti si separeranno definitivamente, con Venere destinata ad aumentare sempre più la sua elongazione e Mercurio ad avviarsi verso la congiunzione superiore eliaca del 9 luglio.

20.06: “Misteri macabri” di Luigi Garlaschelli.

Per info: Tel. 348.5648190

osservatorio@serafinozani.it

www.astrofilibresciani.it

18.06: “Osserviamo la Luna e le costellazioni” di Claudio Balella.

Per info: tel. 0544-62534 – E-mail info@arar.it

www.racine.ra.it/planet/index.html – www.arar.i

16.06, ore 15:30: “Osserviamo il Sole!” Attività didattiche e fiabe mitologiche sul cielo per bambini di tutte le età.

Per info: 346.8699254 astrofilicentesi@gmail.com

www.astrofilicentesi.it

15.06: “Alla scoperta delle eclissi”.

Info e prenotazioni: 327 7672984

osservatorio@osservatoriocadelmonte.it

www.osservatoriocadelmonte.it

14.06: Serata osservativa GAV.

Per info: marco.saini@email.it

Cell. 333.3999917 (Saini) – 335.8113987 (Milani)

http://gav.altervista.org

14.06 , ore 21:00: Osservazione dellla volta stellata (cielo permettendo, giardini pubblici).

Per info: tel. 0544-62534 – E-mail info@arar.it

www.racine.ra.it/planet/index.html – www.arar.i

14.06: “Cieloterra. 3,5 miliardi di anni fa: origine

della vita”.

Info e prenotazioni: 327 7672984

osservatorio@osservatoriocadelmonte.it

www.osservatoriocadelmonte.it

14.06: “Quattro passi sulla Luna” di Laura Colombo. A seguire osservazione del cielo.

Per info: didattica@amicidelcielo.it

www.amicidelcielo.it