Il 7 marzo abbiamo assistito a un interessante fenomeno astronomico, che ha coinvolto la Luna: il lunistizio maggiore settentrionale. Si tratta solo della prima parte di un fenomeno che si è concluso stamane, 22 marzo, con il lunistizio maggiore meridionale.

Per comprendere meglio di cosa si tratta, analizziamo anzitutto il termine: “lunistizio” deriva dalla combinazione di Luna con la locuzione latina “sistere”, che significa “fermarsi”, ovvero “Luna che si ferma”. Questa parola, poco diffusa, ci richiama alla mente un concetto più familiare: il solstizio (da Sole e sistere, “Sole che si ferma”). Naturalmente, ciò non implica che Luna e Sole fermino il loro moto apparente sulla volta celeste: piuttosto, la loro declinazione raggiunge un valore massimo o minimo, “si ferma” e poi inizia a variare nella direzione opposta.

Ed è proprio dal concetto di solstizio partiremo per rendere più agevole la comprensione del lunistizio.

Durante l’anno, ossia nel tempo che la Terra impiega per compiere una rivoluzione completa intorno al Sole, hanno luogo due solstizi: il solstizio estivo il 21 giugno e quello invernale il 21 dicembre.

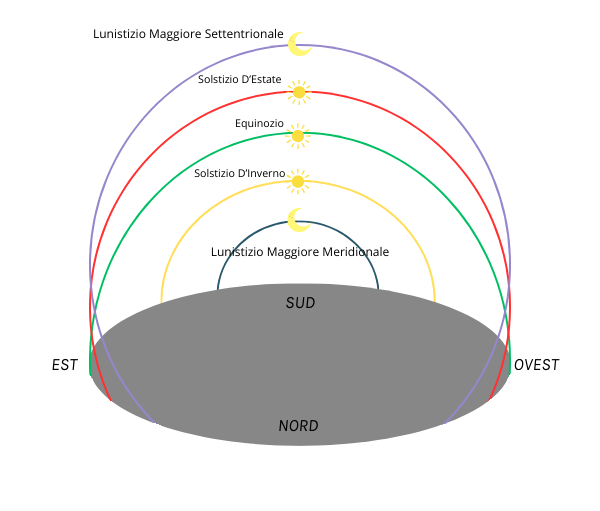

A differenza delle altre stelle, che possiamo considerare fisse, il Sole non ha una declinazione fissa. A causa dell’inclinazione dell’asse terrestre di circa 23,5° rispetto alla perpendicolare al piano dell’eclittica, la declinazione del Sole nel corso dell’anno oscilla tra -23,5° e +23,5°. Il minimo e il massimo vengono raggiunti in corrispondenza del solstizio invernale e di quello estivo, rispettivamente.

Consideriamo un altro aspetto importante. Spesso si afferma che il Sole (come la Luna) sorge a Est e tramonta a Ovest, ma si tratta di una imprecisione: in realtà, dovremmo parlare di orizzonte est e orizzonte ovest. Il Sole sorge a est e tramonta a ovest soltanto durante gli equinozi. Nel resto dell’anno, il punto di levata si sposta progressivamente verso nord o verso sud.

Un fenomeno analogo riguarda la Luna, il cui moto è tuttavia molto più complesso di quello del Sole: non solo ruota intorno alla Terra ma contemporaneamente si muove attorno al Sole. Ricordiamo che la Luna completa un’orbita intera intorno alla Terra in un mese siderale, pari a 27,32166 giorni. Durante questo periodo, il punto in cui la Luna sorge (e tramonta) varia continuamente: quando sorge nel suo punto più settentrionale in assoluto, descrive sulla volta celeste un arco più ampio e raggiunge la sua declinazione massima assoluta. Allo stesso modo, quando due settimane dopo sorge nel suo punto più meridionale in assoluto, la declinazione nel punto di culmine sarà la minima assoluta.

Mentre i due solstizi avvengono nell’arco di un anno, per la Luna i due lunistizi avvengono ogni 27 giorni. Il punto di levata della Luna nel corso tempo si sposta sempre di più verso nord e verso sud, alternandosi, e la declinazione aumenta (in valore assoluto). In questo intervallo di tempo, i due momenti in cui la Luna sorge più a nord e più a sud rispetto agli altri giorni definiscono rispettivamente il lunistizio settentrionale e quello meridionale. Quindi, nel corso di ciascun periodo orbitale della Luna (mese siderale) hanno luogo due lunistizi, a distanza di circa 14 giorni, così come durante ciascun periodo orbitale della Terra (anno) si verificano i due solstizi.

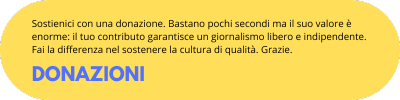

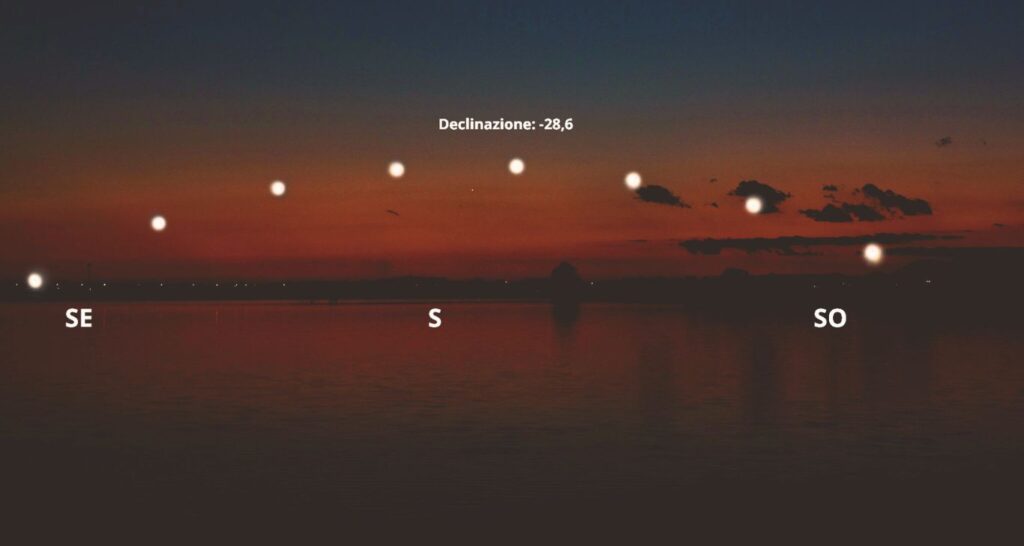

Il piano orbitale della Luna è inclinato di 5,14° rispetto al piano dell’eclittica. Ciò implica che gli estremi dell’intervallo di declinazione massima della Luna siano di +28,64° (+23,5°+5,14°) e -28,64° (–23,5°-5,14°). Questi valori, i punti estremi assoluti che possono essere raggiunti, definiscono i lunistizi maggiori.

Considerando la complessità dei moti lunari, i due lunistizi maggiori si verificano solo ogni 18,6 anni. A metà “strada”, tuttavia, si assiste ai lunistizi minori, durante i quali la declinazione della Luna è compresa tra -18,36° (-23,5°+5,14°) e +18,36° (+23,5°-5,14).

NOTA: per definizione la declinazione non dipende dal luogo di osservazione (coordinate equatoriali), a differenza dell’altezza (coordinate alt-azimutali).

Cosa è accaduto all’alba del 22 marzo?

Dopo il Lunistizio maggiore settentrionale del 7 marzo, abbiamo assistito a quello meridionale: la Luna è sorta nel punto più meridionale degli ultimi 18,6 anni raggiungendo la declinazione di -28,64° e tramontando percorrendo un arco molto basso. La Luna ha raggiunto al culmine la declinazione più bassa degli ultimi 18,6 anni, ovvero dallo stesso luogo di osservazione non è mai vista così bassa negli ultimi due decenni, e dovremo attendere altrettanto perché l’evento si ripeta!

La Luna, con i suoi 22,09 giorni trascorsi dal novilunio, era illuminata per il 53,9% (gibbosa calante).

| Dove | Alba della Luna | Tramonto della Luna | Altezza sull’orizzonte |

| Sicilia | 01:25 | 10:35 | 23° |

| Campania | 01:45 | 10:15 | 19° |

| Emilia Romagna | 02:15 | 10:10 | 16° |

| Alto Adige | 02:25 | 10:00 | 14° |