Indice dei contenuti

Storia della Ricerca delle Galassie Lontane

Quanto lontano possono vedere i vostri telescopi? È una domanda che gli astronomi si sentono rivolgere spesso, potrebbe sembrare un po’ ingenua ma la risposta è meno banale di quello che si può pensare e tutto sommato non è affatto una cattiva domanda. Infatti, sono gli astronomi i primi a chiedersi come spingere le proprie osservazioni sempre più lontano nello spazio e quindi nella storia dell’Universo.

Sono molti i motivi per studiare galassie sempre più distanti e cercare le prime galassie formatesi poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Nell’Universo vicino osserviamo galassie che si differenziano tra loro per morfologia (spirali, giganti ellittiche, irregolari), massa, livello di formazione stellare, contenuto di gas e polvere, ambiente (ammassi e gruppi di galassie), e presenza di buchi neri supermassicci di centinaia di milioni o addirittura miliardi di masse solari. Solo osservando i loro progenitori nell’Universo lontano, e i loro primi “mattoni” nell’Universo primordiale possiamo veramente capire quali fenomeni fisici hanno maggiormente influito sulla loro evoluzione.

Inoltre, nella Via Lattea e nelle galassie vicine osserviamo diversi tipi di popolazioni stellari, contraddistinte principalmente da diverse abbondanze degli elementi chimici che si formano a seguito della combustione nucleare all’interno delle popolazioni stellari precedenti e che vengono poi dispersi da venti stellari ed esplosioni di supernovae.

Successivamente al Big Bang l’Universo era costituito essenzialmente dai soli idrogeno ed elio: ricostruire nelle galassie via via più lontane la storia dell’arricchimento di elementi quali carbonio, ossigeno, azoto vuol dire seguire quel filo che ha portato dal Big Bang alla formazione non solo della Via Lattea, ma anche del nostro Sole e infine alla vita.

Negli Anni ’60

Di fatto la “rincorsa” a cercare sorgenti sempre più distanti è iniziata molti anni fa, negli anni ‘60 con la scoperta dei primi quasar e radiogalassie a distanze “cosmologiche” (redshift maggiore di 1) ma è solo da metà degli anni ‘90 che gli astronomi hanno sviluppato metodi e strumenti adatti a osservare normali galassie lontane in epoche in cui l’Universo aveva non più di 2 miliardi di anni di vita, cioè meno del 15% dell’età attuale.

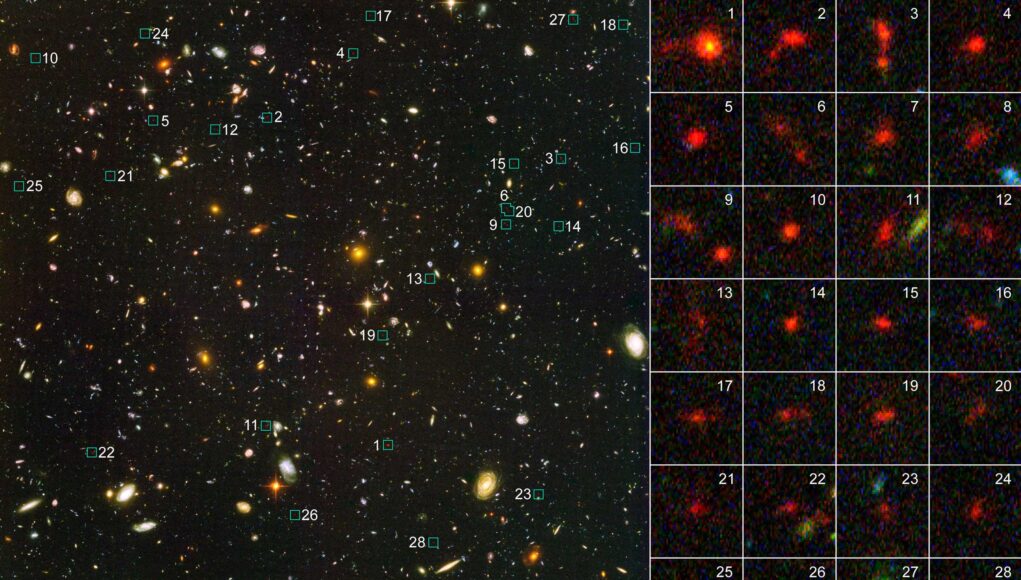

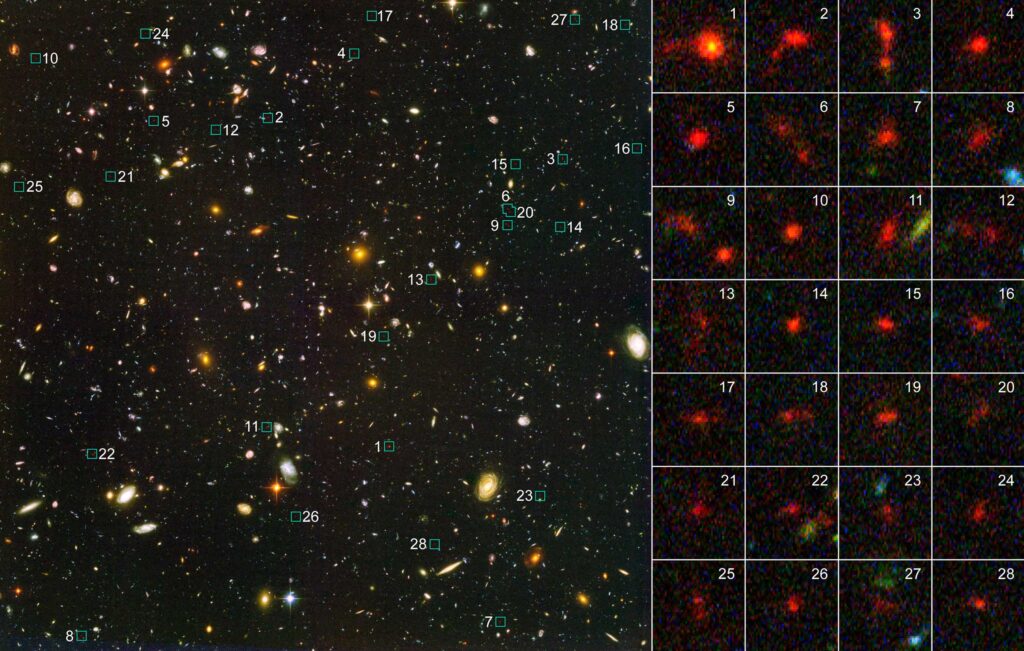

La possibilità di esplorare la natura di galassie lontane è giunta grazie ad Hubble Space Telescope e alla coraggiosa iniziativa di osservare dei cosiddetti “campi fondi”, piccole zone di cielo di pochi arcmin2 su cui acquisire dati per decine e a volte centinaia di ore si osservazione. Il primo esempio fu l’Hubble Deep Field (HDF) nel 1995, a cui sono seguite negli anni numerose “survey” concepite in modo simile, la più celebre delle quali è probabilmente l’Hubble Ultra Deep Field (Fig. 1).

Le osservazioni HDF e di survey simili contengono molte migliaia di sorgenti, ma grazie all’acquisizione di immagini in più filtri si può misurare la forma dello spettro delle galassie e isolare la piccola frazione di sorgenti remote. In particolare, per studiare le prime epoche di formazione delle galassie è necessario avere osservazioni oltre la regione del visibile: dalle lunghezze d’onda del vicino infrarosso (circa 1 micron) a quelle del medio infrarosso (oltre i 3 micron) che rispettivamente misurano l’emissione ultravioletta (UV) di galassie da redshift circa 6 a redshift 12 e oltre, cioè da 1 miliardo a meno di 300 milioni di anni dal Big Bang.

La camera ottica ACS, e dal 2010 quella infrarossa (WFC3) di HST, insieme ai grandi telescopi da terra (Very Large Telescope, Keck) hanno dunque permesso di studiare le popolazioni di galassie risalenti al periodo tra circa 600 milioni di anni e 2 miliardi di anni dopo il Big Bang (redshift da 3 a circa 9).

Si è trovato che al crescere del redshift la luminosità tipica delle galassie diminuisce e aumenta la frazione di galassie lontane intrinsecamente deboli. Queste galassie sono via via più piccole, con dimensioni tipiche inferiori a 1 kpc (meno di 1/3 della Via Lattea), in buona parte di morfologia irregolare, sempre più attive in termini di formazione stellare in rapporto alla loro massa e con un sempre minore contenuto sia di polvere che di elementi quali ossigeno e carbonio.

Nel primo miliardo di anni

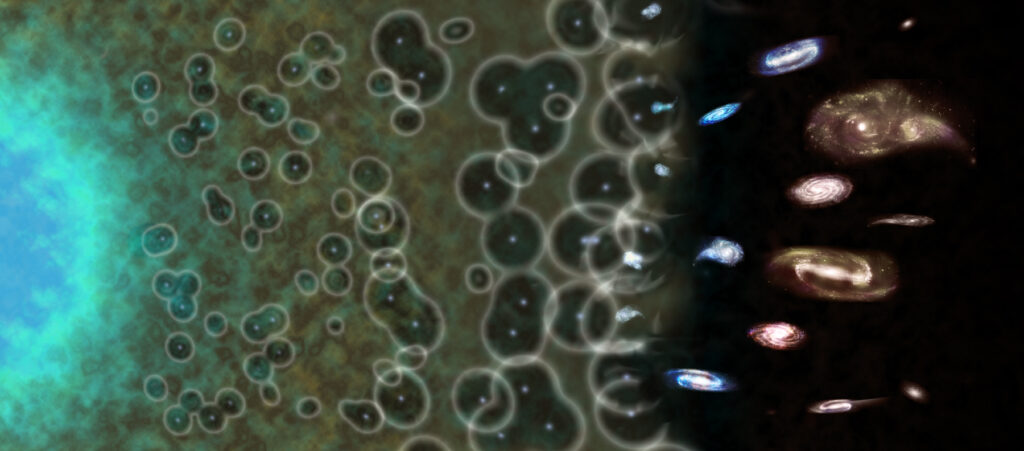

Queste osservazioni hanno permesso di indagare un periodo della storia dell’Universo entro il primo miliardo di anni che è estremamente importante perché è quando avviene il grosso del processo cosiddetto di reionizzazione (Fig. 2).

Dal momento della ricombinazione (300.000 anni dopo il Big Bang) lo spazio è permeato da gas neutro, e sono proprio i fotoni energetici emessi dalla prime sorgenti luminose a separare protoni ed elettroni dell’idrogeno diffuso nello spazio intergalattico, ionizzandolo nuovamente. Uno degli scopi principali nello studio delle galassie lontane è proprio misurare l’andamento temporale e spaziale di questo processo, e soprattutto determinare quali sorgenti ne siano state maggiormente responsabili, se le galassie più o meno luminose o i primi nuclei galattici attivi.

Nonostante i progressi osservativi, la nostra conoscenza dei primordi dell’Universo era limitata. Hubble ha una sensibilità fino a 1.6 micron, mentre i telescopi terrestri come VLT e Keck possono osservare fino a circa 2.5 micron, ma l’emissione atmosferica limita la profondità delle osservazioni. Spitzer aveva una sensibilità limitata e non poteva esplorare l’Universo primordiale. JWST è stato sviluppato per osservare nell’infrarosso con maggiore sensibilità rispetto a Hubble e Spitzer.

L’articolo completo su LA CORSA ALLE PRIME GALASSIE con lo sviluppo della ricerca fino ai nostri giorni e le nuove scoperte ottenute grazie anche al JWST è pubblicato su Coelum Astronomia 268.